Archive for year 2008

Captain America

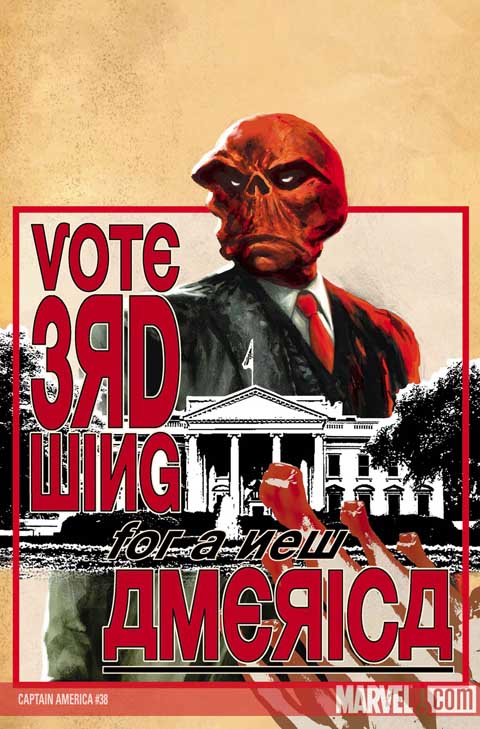

Oct 26th

Le comics que tu dois lire.

Je dois avoir 34 différents brouillons word, réparti entre PC différents, mac et clefs usb de merde qu’on paume tout le temps, consacrés au travail de Brubaker sur Captain America. Même des idées mailé à soi-même pour ne pas oublier. En épluchant les multiples bafouilles, une conclusion : Captain America, tel qu’il est aujourd’hui, est devenu ce que devrait être un comics de super héros pour adultes, un genre lisible même par ceux qui détestent le genre ou le mec en question. Pourtant il n’emprunte pas le chemin de Watchmen qui caresse son lecteur dans le sens du poil en lui faisant croire qu’il a découvert le radium à chaque page tournée. Captain America 2008 est plus viscéral. Mais je peux comprendre une certaine appréhension.

Soyons franc, pour plein de gens, Captain America n’est pas très ragoutant. Vous aimez les connards qui sortent les drapeaux de leur pays aux J.O pour faire un tour d’honneur ? (tips : moi pas) Captain America, lui, il le porte son étendard, avec une belle étoile sur la gueule. Et un A sur le front. Pour beaucoup de gens, ça fait tié-pi, ça rappellera les comics de propagande des années 40,50. Pourtant, un Cap bien écrit, c’est tout sauf ça. Il y a l’anti-américanisme primaire qui ronge pas mal de gens, et qui voient derrière le perso, comme une forme d’activisme bidon, un peu comme si un des enfants Sarkozy se retrouvait aux commandes d’un robot géant pour protéger Paris et sa très proche banlieue ouest. Totally pas cool. Dans le même ordre d’idée, on ne pourra jamais empêcher les cons de croire que « Born in the USA » de Springsteen est un chant patriotique. D’autres gens arrivés plus sur le tard en comics n’ont en référence que le Captain d’Ultimates, celui qui passe un de ses super potes au Kärcher de flamme. Uncool. Ca peut faire marrer, genre « ha-nelson.gif », mais moi, pas des masses. Ce n’est pas du bon Cap, c’est du fanfic. D’ailleurs le Cap dont je vais vous parler s’autorise des coups de pieds dans le cul mémoriels qui montrent bien qui est dans le vrai. Bref, Cap, si vous ne le connaissez pas, c’est tout l’inverse de ce que vous pouvez en penser au naturel. Ca va devenir vrai dans ce texte, t’entends.

Quelques runs intéressants so far : Kirby & Joe Simon, forcément c’était les premiers, mais bon pour moi the true début sera toujours Kirby. Il y a le très court run un peu espionnage « in your face » de Steranko qui sert beaucoup au Cap de Brubaker. Les années 80 furent marqués par le boulot bref mais exceptionnel de Roger Stern et Byrne, redéfinissant complètement le personnage, ses loyautés, tout en le respectant à 100%. Mark Waid, beaucoup plus tard, écrivit des histoires qu’on qualifierait « d’inspiring ». Il rentre en conflit direct avec l’autorité, le Président etc. Mais s’autorisait des bastons contre Kang, le dictateur spatiotemporel. Même si des crises reviennent fréquemment, on n’avait jamais vu autant Cap contre ses « chefs ». Enfin, il eut pas mal de moments « fuck yeah » en tant que membre et leader des Avengers, trop nombreux pour les citer. Quoique, John Buscema, ça dépoutrait…

Le Cap d’aujourd’hui nous apparait après des années de perdition rédactionnelle. Il s’est démasqué tout seul (après tout, tous ses proches et amis sont morts de vieillesse, plus personne ne risque de dommages collatéraux). Mais il lui manquait des histoires edgy. C’est là que rentre en scène The Bru. Ed Brubaker. Pendant des années, le gus a été celui qui injectait des doses de polar dans ce qu’il touche. Gotham, les trucs indy avec des commissariats enfumés, tout sauf X-men. C’était le mister fixit, utilisant tout ce qui est sale, moche et peu appétissant. Evidemment, quand un mec aussi doué, touche à tout comme lui, se prendre des murs reste possible. Xmen Deadly Genesis était nullache tandis que ses X-Men tout court sont tout sauf impressionnant. Mais mais mais, il est multitâche : il a rendu vie à Iron Fist de manière cool (un blond qui fait du kung fu) et surtout, il a pondu Criminal entre temps, sans doute ce qui s’est fait de mieux dans le genre polar-bédé depuis très longtemps. Les personnages sont tous esquintés, usés par la came, les meurtres, la mafia. Pickpocket, gangsters, putes et maquereaux, tout passe à la moulinette du marasme urbain dans lequel ils sont plongés. Quand un mec se prend une bastos, ce n’est pas un héros, il rampe et c’est moche. A côté Sin City ressemble au « pitre au pensionnat ».Peu d’espoir dans ce microcosme de racailles contre flicaille contre racaille, on est dans le jardin du Bru. Mais quel est le rapport avec Cap ?

La première chose que fait Bru en prenant les rênes du comics, c’est de re-densifier Steve « Cap » Rogers et tous les personnages secondaires. Fan favorite Nick Fury, The Falcon, ils gagnent tous en épaisseur. Steve retrouve Sharon Carter, son amour in & out, on & off et il casual-sex même avec elle, comme si de rien n’était. Mais est-ce que c’est ça qui fait que ce Cap est un comics pour adulte ? Bah non. Bru fait son job et réunit de nombreux éléments, parfois totalement éculés et archi vus. Ils les poussent jusqu’au bout de leur système. C’est lui qui a foutu Matt Murdock en prison, après tout (arc culte).

Sa première grosse initiative, c’est de ramener Bucky à la vie. Comme la plupart des héros nés avant les années 80, Cap a eu son sidekick à lui, son poto adolescent qui servait aux plus jeunes à s’identifier et à faire des blagues malgré les sauts d’obstacles continuels dans les tranchées nazi. Il sert aussi à ceux qui se croient plus malin à disserter sur l’homosexualité sous-jacente, façon Batman-Robin. Ce qui est ridicule, mais permet de faire croire qu’o n a un cynisme pop culturel très fin, pour briller lors des conventions et des conversations dans les boutiques de comics.

Bucky (James Barnes en fait) était apparemment mort dans une explosion qui d’ailleurs a propulsé Cap dans un glacier où il est resté en animation suspendue jusque dans les années 60. Bon, d’un point de vue de fan (et je m’incorpore dedans), c’est un des moments fondateur de la vie de Cap moderne, son « oncle Ben » à lui. Il perd son partenaire, ca le balance dans l’eau froide pour 20, c’est quand même un acte important, au moins autant que l’appel de Cochin de Jacques Chirac. Le problème, c’est que ce n’est jamais vraiment arrivé. C’est un retcon, vendu à chaque fois en flashbacks traumatisants. C’est un point de mythe ajouté post-factum pour faire le lien entre les deux périodes. C’est l’argument utilisé par Bru pour remanier ça et le réécrire de manière intéressante.

So Bucky est vivant, il a survécu malgré la perte d’un bras (ce qui en comics se traduit par un bras bionique). Il a été brainwashé en Union Soviétique avec des marches staliniennes, entrainé par le coach de Laure Manaudou, tout en écoutant des discours de Marie-Georges Buffet. Même un soldat comme Bucky ne put résister à la reprogrammation. Il est devenu le Winter Soldier (fantastique nom de code, s’il en est), résolu de tuer Cap et tout son supporting cast un peu nul de ces dernières années tel que Nomad. Qui en a quelque chose à faire de Nomad, au fait, qui ? Qui se souvient qu’il a eu sa série à lui tout seul ? Enfin voilà, il se met à flinguer tout le monde, en mode sniper comme dans Call of Duty 4. Du coup, Captain America bascule dans un polar tendance guerre froide, avec espionnage et tout le toutim. Le problème des comics dark conspirationniste, c’est que ça commence généralement bien, on voit le héros chatter sur MSN à un mec « qui vous veut du bien » en général sous pseudo Mister Blue et Mister Green et au bout d’un moment, ça bascule dans le péniblement affligeant. Et là, même pas, ça tient la route.

Après 24 numéros mené tambour battant (et a-t-on déjà vu des tambours menant quelque chose sans être battant ?) dont un numéro « House of M » absolument génial dessiné par le monumental Lee Weeks, on bascule dans la tragédie. La deuxième partie de ce run (toujours pas terminé), c’est la mort de Cap. Steve Rogers mord la pouscaille. Une mort de héros, une vraie. RIP. Un sniper isolé + d’autres trucs. Il fait ce qu’il a à faire. Même emprisonné et menotté qu’il était dans un monde post Civil War, il fait bouclier de son corps. Trahi et assassiné, le monde de Cap s’écroule. Sharon, Bucky, Sam (The Falcon), la série bascule dans le deuil. Qui a commandité le meurtre ? Est-il vraiment mort ? Soyons clair : il n’y a aucune vraie idée neuve, tout a déjà été dit ou fait, conspiration incluse, et on imagine déjà ouate mille stratagème pour ramener à la vie Steve Rogers. Mais Bru ne rend pas la tache facile à tous les personnages secondaires de Captain America, devenu tout d’un coup très tridimensionnel face au deuil. Remis de son lavage de cerveau, Bucky ne sait pas exprimer la peine qui le submerge, comme dans ce bar où il se laisse submerger par la colère, seule manière pour lui d’évacuer sa détresse intérieure. Dans cette scène justement, on retrouve la force de la saga « Murdock en prison », aussi écrite par Brubaker (et susmentionnée plus haut). Comme dans Criminals, il sait vraiment parfaitement faire exister ses âmes perdues, sans repères. C’est sans doute la ligne directrice de ses titres et qui fait d’ailleurs que son Uncanny X-men, trop pop, n’est pas à la hauteur de ses polars low-key et de son Bucky.

Le moment idéal pour placer une spéciale pour Steve Epting. Associé à jamais dans mon inconscient avec les pires années des Avengers, il a complètement basculé d’un trait inintéressant de type comics mou de héros random à quelque chose de bien concret. Il a réinventé son style par le noir, un peu comme Brian Hitch, le photo-réalisme en moins.

Troisième partie de ce run époustouflant. Puisant son énergie dans une tradition DC, le sidekick va devenir héros. Bucky va récupérer le bouclier. Il n’est pas aussi bon que Steve, il le sait et modifie son arsenal de combat. Il a désormais un arme de poing au ceinturon, un vrai capitaine. La maladresse dont il fait preuve me rappelle un peu Bond dans Casino Royale dans cette scène brillante : Bond/Craig qui revêt simplement un smoking. Il se regarde dans la glace, ses mouvements sont gauches, il ne se reconnait pas tout à fait. Il n’est pas encore devenu Bond. Et puis au fur et à mesure, ses muscles se tendent sous l’uniforme, il « grow into it », il se fait homme de la situation. Après avoir écrit l’icône, la mort du surhomme, Brubaker nous livre sans doute un des meilleurs récits initiatiques « ever ». Il en profite pour écrire correctement Tony Stark, désespérément badguyisé depuis Civil War. Sam Wilson, The Falcon, l’intime de Rogers prend lui aussi toute sa dimension, jusque dans l’éloge funèbre prononcé pour son ami, complètement off-panel. La peine, le remord, la colère, autant de sentiments récurrents qui surnagent dans ce run très sombre, noir comme un roman russe du début du siècle mais infiniment humain, lorsque les personnages sont poussés dans leurs derniers retranchements. Et arriver à intéresser les gens avec un sidekick mort depuis des années qui revient en soldat coco avec un bras cyborg, c’est juste phénoménal.

Pas fini, mais déjà un classique.

Dans les dents !

Oct 25th

Comme le Nouvel Obs et tous les newsmag de la semaine, Week-end special U.S. Robotics, et donc Captain America

Batroc, ze leaper français, le king of ze savate.

(en français dans le texte)

Inju, la bête dans l’ombre

Oct 20th

Le wapanisme est un mal qui peut frapper n’importe qui, même des gens talentueux. Barbet Schroeder (l’Avocat de la Terreur, Von Bullow, Young White Female, du très bon, du lourd) aurait pu se faire passer pour un grand connoisseur en Shabu-Shabu, faire un documentaire sur les otakus facon Beinex avec plein d’images flashs qui clignotent et du cul nippon hentaï ou encore recruter Scarlet Johansson pour trainer ses jolies seins dans un karaoké. Le wapanisme peut commencer dès l’incorporation du mot Ninja dans le titre, donnant fatalement un cachet que j’ai baptisé « Menu F : brochette fromage », propulsant l’œuvre en direct to vidéo, surtout dans les années 90. Les américains ont fait ça pendant des années, que ce soit avec Sean Connery qui explique la finesse de l’Asie à Wesley Snipes, que quand Brandon Lee joue un japonais au côté de Dolph Lungren (Showdown in Little Tokyo, nanar sublime où sont réunis tous les asiatiques d’Hollywood pouvant faire les japonais. Genre Cary-Hiroyuki Tagawa et Tia Carrere.

Showdown in Little Tokyo trailer

Si nul que ça en devient génial. Une ligne de dialogue à retenir :

Pire réplique jamais prononcée dans les années 90

Les français aussi ne sont pas épargnés par la wapanisme. Samurai, émulation du style Kung Fu avec la gaudriole à la française, reprise depuis dans les productions Taxi, faisait très fort dans son style. Le démon Shoshin Kodeni (on peut placer là un MdR) se réincarnait de nos jours en espèce de Shigeru Miyamoto, plus machiavélique encore que Xavier Bertrand et Hervé Morin réunis. Aux commandes de sa méga compagnie, il prépare la sortie de Dark Bushido (oui là, oui, faudrait penser à un logo avec une brochette fromage) pour prendre le contrôle du monde. Heureusement, deux jeunes trublions de banlieue s’interposent. Le choc des cultures ! Nanar vivement recommandé qui, je crois, mérite un nouveau logo instructif de circonstance.

Cadeau, la bande annonce us :

Samouraïs, trailer US

Mais Inju dans tout ça ? Sous-titré la bête dans l’ombre, il navigue toujours à la frontière du fameux Menu F : Brochette fromage susmentionné. Bunô Majimeru –c’est son nom en katakana, la première chose qu’on voit du film- est Alex Fayard; un romancier thésard. Son truc à lui, c’est Shundei Oei, un auteur japonais qu’il faut comprendre comme Edogawa Rampo dont Inju reprend en fait l’histoire, “parait-il car pas lu”. Se rendant au japon faire la promo de son bouquin, il se voit menacé par ce qui semble être Oei qui vit pourtant reclus. Heureusement (!!) pour pas mal de clichés à venir, il va faire la connaissance d’une geisha (enfin geiko comme on dit pour faire authentique) qui ne va pas se faire prier pour coucher assez vite, malgré le manque d’immersion de Bunô. Elle aussi est menacée par un Yakuza avec qui elle a fricoté. Mélangez avec un peu de SM, et hop, you’ve got your wapanesme. Alors est-ce Samaouraïesque ? Même pas. On sent que Barbet Schroeder aime sincèrement le Japon, bossant avec une équipe japonaise presque 100%, ce qui donne ce cachet un peu cheapos des acteurs nippons qui apprennent leur dialogue comme « Dictée Magique » et qui bougent comme on attend d’eux dans une série japonaise.

On sent donc un vrai boulot de restitution de ce petit gout de carton pâte, celui qui fait que Flags of our fathers est infiniment plus intéressant qu’Iwo Jima (non, ce dernier n’est pas wapaniste du tout). Cheap car allant vers l’authenticité d’une représentions TV, pourquoi pas finalement. Restent les trous scénaristiques béantissimes qui font un peu foirer le tout. Comme le Yakuza qui pour baiser sa geisha, décide de vider son énorme demeure de TOUTE surveillance ! Malin.

Pas suffisamment loupé, drôle et ou cliché pour être ridicule et donc un objet de culte décadent (signalons quand même que c’est un des rares films de gaijin se passant au Japon qui ne nous balance pas de plan archi revu de « la nuit à Tokyo, ses néons, ses écrans géants » et autres trucs archi déjà-vu dans de multiples « japon-terre-de-constraste.jpg ». Merci Barbet. D’un autre côté, on a une mécanique de polar vraiment bancale, soutenu par des acteurs assez nuls (le yakuza, l’assistant de Bunô etc). On est peiné par et pour Bunô qui donne le maximum de lui-même (attention vous allez revoir cette phrase bientôt), mais qui a l’air de ne pas savoir exactement comment le jouer, un peu perdu dans les nombreuses strates de lectures que Barbet tente de coller à son film sans trop de réussite. Bref, le réalisateur a voulu donner corps à son wapanisme sincère, forcément plus cultivé que The Last Samurai, sans Gong Li dans le rôle d’une geisha, ou de démons Nobunaga se réincarnant en Jean Reno. Le pire est évité.

Dans les dents !

Oct 17th

Parce qu’une simple case ne suffisait pas pour une semaine d’absence, la robotique propose un Dans les dents Extravaganza !

by mother russia, un Tchactchac Béluntchak dans la gueule !

Seul Two

Oct 13th

Alors que le L O L français est en deuil, on assiste à de petites germes, des tentatives sporadiques. Seul Two part d’une idée rigolote, deux gugusses qui se retrouvent dans un Paris complètement vide, pas un seul laveur de carreaux dans le champ. A la limite de la pub de parfum angoissante, quand la mannequin se pavane en noir et blanc sur la place de la Concorde alors qu’elle risque à tout moment un coup du lapin en tombant de ses talons hauts.

Bon j’avoue une faiblesse : Il y a… mmfff 7 ans, bon sang, je m’en souviens comme si c’était hier, il pleuvait, j’ai mangé au thaïlandais ce soir-là, c’était dans la partie fantomatique du XVème, à la Convention. J’y ai vu la Tour Montparnasse Infernale. Bref. Overall, c’était une bonne soirée où l’on a bien ri. A défaut de concurrence viable (et ne me relancez pas sur Astérix-Disco-Chtits ou le Pignon), c’était un peu la seule offre d’un genre en perdition totale. Ca allait au moins jusqu’au bout, sans se poser trop de questions, sans cette espèce de retenue idiote, ou de sur-cogitation qui transforme le dit-rire en agitation (voir la fin de règne du duo Poiré-Clavier). Ce n’était pas non plus cynique à la Weber, le côté « j’ai un message à faire passer sur la société, tuvois ». Berk. Seul O.S.S se risque encore avec application à faire du rire pas naze. C’est limité comme offre, mais économique. Même Eric et Ramzi, puisqu’il s’agit d’eux, se sont compromis dans pas mal de croutes irregardables. Double Zéro ou Dalton = souffrance. Mais au moins les gonz avaient le mérite, hors promo sinon c’est pas du jeu, de descendre leur propre merde. Et tant pis pour les bonnes poires qui ont claqué 9€ qui aurait pu aller à un village d’Afrique ou un truc du genre.

Ah ouais mais donc Seul Two. Partons déjà du principe que ce n’est pas abominablement nul. 2 films en un : l’un avec tous le monde, les rues peuplés, des caméos mdr, MC Jean Gabin « j’t’emmerde », deux minutes montre en main d’Edouard Baer en fristaïle etc. Ca, c’est plutôt marrant. Mais il s’agit de séquences qui encadrent le film, comme l’introduction et la conclusion d’une dissertation. Mais Mme Panzani m’avait bien dit en CM2 qu’il fallait bien développer chaque partie sans en foutre des kilo-louches dans le développement. C’est malheureusement le cas ici : on ne voit qu’Eric et Ramzi dans un long, très long tunnel dans lequel je me suis assoupi. C’est comme un sport de combat, faut s’entrainer avant, sinon on finit K.O dès la deuxième reprise. Flashforward, un avion Air France un peu bof. Seul Two repasse et je redécouvre le milieu du film, un peu comme un director’s cut ou un bêtisier décompressé. Ca reste toujours assoupissant (dix minutes pas plus d’ailleurs ici encore), mais en le découpant en petit bout, ça peut survivre à une diffusion télé. Au final, un film mouaif , ce qui n’est pas rien pour un genre devenu « niche » en France.

Ah et voici:

Attention, voici le label officiel robotics de la Magimelxploitation, un logo qui nous permettra de mieux repérer les super films (forcément) de qualité contenant du Benoit Magimel.

Don’t mess with Zohan

Oct 9th

Contrairement à Forgetting Sarah, Dont mess with Zohan est un semi Apatow (écrit à 6 mains et sans doute terminé par SMS), ce qui ne l’empêche pas de partir en vrille totale. Dans « Rien que pour vos cheveux » (paye ton titre vf rippou), Adam Sandler joue un agent du Mossad, un super héros totalement débile, dans l’abandon complet de lui-même et de toute notion de retenue. Mais foutre des gens en taule et voler des chèvres, ce n’est plus sa came. Alors il se fait passer pour mort. Il décide d’accomplir son rêve : devenir garçon coiffeur à NY. Dans le quartier feuj complètement rue Gamma, il se fait une carrière en shampouinant les clientes et en leur assurant le service « complet », comme ceux qu’on peut attendre d’un « massage thaïlandais intégral ». Il les masse, les coiffent puis les prends à quatre pattes dans son clic-clac. Les vieilles dames se ruent sur la bonne adresse pour en sortir titubante. Zohan sera rattrapé par l’amur, évidemment mais aussi par l’anti-terrorisme. La situation s’aggrave quand les commerces de Kebab dans la même rue (et accessoirement planque de terroristes) se mobilisent contre des dégradations racistes. Ce set up de comédies des années 30 n’est pas crédible une seule seconde tant il est contrecarré par l’absurdité du projet. Les tensions judéo musulmanes sont vite calmées quand un riche promoteur véreux tout droit sorti des films d’Eddy Murphy des années 80 (« hé mec, les jours heureux ») essaye de foutre le souk entre eux grâce à ses sbires, des skins croisés avec des électeurs de George W Bush.

Zohan ne recule devant rien. Le houmous comme métaphore du sperme, John Turturro en terroriste en slip, fan de Mariah Carey (guest incoming) et fétichiste de la chaussure, il y est encore plus en roue libre que dans Transformers, à croire qu’il ne joue plus que pour ses enfants. Zohan propose tellement de pistes absurdes que le sujet central du racisme s’auto-dégoupille lui-même. Débile, quasi suicidaire à la Frank “Chirac” Dubosc, assumé aussi mais, pour le coup, vraiment ingénieux, Don’t mess with Zohan est un ovni de l’Apatow’sploitation pourtant déjà remplis de Golgoth et d’ovétaire. Il y mélange son humour Yid et SNL, mais sur 1h30. Remember le fantastique sketch Iran so Far d’Andy Samberg dans SNL ? On est dans le même genre de nuance. Ce jusqu’au-boutisme est au moins une direction viable qui nous emmène vers une variable totalement absente du cinéma français : le rire, tout connement. A croire qu’en France, un mec en possédait la recette mais qu’il l’a égaré depuis, le con.

Forgetting Sarah Marshall

Oct 4th

La méthode Apatow est imparable : une tronche de geek attardé (venu de « how i met my mother », sitcom essayé mais pas adopté) qui, à force de jouer aux jeux vidéo de super robot, de collectionner les Gachapons et à bouffer des Mars et de Bounty est devenu assez mou, assez pour dégouter sa nana Kristen Bell (Veronica Mars !! ). Hé ouais. Elle le trouve sympa, et tout mais le coeur n’y est plus. Elle lui préfère une star de rock anglais vraiment hilarant « dans la grande tradition des supporting character briton ». Le geek tristoune choisit Hawaï pour l’oublier, et paf, elle est là, avec son rocker improbable qui la baise à tire-larigot, tous les soirs. Forcément les cloisons des bungalows, c’est pas très bien isolé, donc re coup de blues mais rigolo. Improbable ? Ouais. Comme dans Sex et the city, le contexte est situé tellement loin de la réalité sociale, de toute préoccupation concrète. Pas de RSA, de crise financière ni rien. Ou alors si minime du genre « ma série a été abandonnée à la troisième saison ». Et là encore, gros wink adressé à Veronica Mars, un des meilleurs faux teen show du cosmos. Et ça passe ! Malgré un titre français fou : « Sans Sarah, rien ne va ». C’est ça le plus fou : c’est qu’à force de scénettes assemblées avec générosité, sans cynisme, avec un vrai amour des loosers (par les mêmes gus que Superbad, hein), de la laideur cool « qui cache plein d’humanité, forcement », l’Apatow’s touch retombe sur ses pattes comme un chat. Générosité, peut-être ? Le mot désormais acoquiné avec les Ch’tits utilisé pour minorer son importance prends ici tout son sens. Il n’y a même pas escroquerie sur la marchandise, c’est jusqu’au-boutiste à fond les ballons. Attention, ca ne plaira pas et j’insiste, ne plaira pas à quelqu’un d’extérieur au concept de « pop culture ». Du rire pas dégradant, coolos !

limite 4.

limite 4.

Sex & The City

Oct 4th

Si écrire un blog (ce que Robotics n’est pas, malgré sa participativité toute Ségoléniste, c’est à dire une dictature où tout le monde a la parole tant que les porte-flingues le permettent) implique de parler de soi dans la vérité la plus manifeste, eh bien voilà on y est. A condition extraordinaire, réponse aléatoire.

Le japonais sympatoche assis à côté est souriant mais pourtant il appelle l’hôtesse de l’air avec insistance : la télécommande du micro de son écran télé déconne. Le son n’arrive plus que par une oreille. Et on comprend pourquoi il est dégouté devant le choix dithyrambique de bons films : Hancock, Incredible Hulk, Indiana Jones 4, tout ces « actionneurs » qui méritent vraiment cet écran d’au moins 7 pouces, à peine la moitié de ce qu’il faut à mon Vaio pour me rebalancer un épisode de Soprano (ow cette saison 3, qu’elle est bien). Il y a aussi le mignon Letherheads (pas encore chroniqué ici, pas eu le temps mais un bon film naphtaline avec Clooney). Il y a aussi 12 no osoreru otoko, absolument pas un film de samouraï, mais un formidable Mikhalkov en DVD inédit en France. Bientôt robotisé. Le movie spotlight du programme, c’est Ed Norton, et ils ont raison : son Bruce Banner est brillant, lunaire, malingre et surtout plus intéressant que l’autre qui nous refait Bruce Wayne en moins bien. Allez on continue, il y a Made of Honor avec le docteur Mamour de Greys Anatomy qui va être obligé de jouer ça jusqu’à la fin de ses jours. On le plaint. Ne riez pas, j’en connais qui se sente obligé de louer ça pour un bon équilibre de couple. Page d’après du programme, y’a Matthew Mc Conaughey et Kate Hudson, deux acteurs interchangeables dans le même genre et pourtant, il sont emprisonnés dans le même film depuis 10 ans et personne ne les a secouru depuis. Le doc de Scorcese ? Ouaif. Oh mon dieu, Lord of the rings 3, pitié. Un Ken Loach, le quota « social » sympa, on le met dans le programme comme on lui file une palme d’or. Ah le Jacky Chan et Jet Li ? On y reviendra, mais après la bande annonce de Dragon Ball le film live, j’aurai même des aisances à trouver des qualités à Bulletproof Monk. Il y a même le culte Young Master de et avec Jacky Chan où comme dans toute les vf avant qu’il soit « Jacky », on l’appelait toujours Dragon. “hé Dragon, ça va, rien de cassé?” “ouille ouille ouille”.

Et là, miracle moderne, le truc dont on rêve à chaque instant quand on vole en éco : pour mater son écran en stéréo, il se lève et s’en va ailleurs. Deux places, le bonheur « centimètre-carré » doublé. « Dommage mec, fallait demander la business pour la peine », une phrase d’adieu. Mais peut-être a-t-il de jolies voisines, who knows ? Utilisant mon côté audio et son écran (pro tips : faut appuyer en synchro sur play), j’étais le roi du pétrole. Deux places, GRATUIT COUSIN ! Et là au lieu de m’engouffrer dans le docu sur la coloration de Vermeer (il serait intéressant de savoir quelle est l’audience réelle de ces films dans les avions, juste pour les droits d’auteurs), je dérape sur Sex & The City le film. Je ne sais pas pourquoi, je déteste ça, de base, au plus haut point. Une fois qu’on a compris le seul intérêt concret, à savoir 4 poupées qui se baladent dans des plus ou moins jolies fringues, (à ne pas manquer la séquence showroom) et le sex cru mais seulement namedroppé façon « Fuck et Cock », on en a fait le tour. Le « Sex » de The City ? Y’a deux trois baises maxi, en tout, dont une avec tshirts pas excitant pour montrer “l’usure du couple”. Le tout enrobé par cette voix off nulle, absorbante comme du Sopalin mouillé et dont le moindre octet de ce texte cherche à s’éloigner.

Mais un aveu, je suis obsédé par des choses qui, franchement, bah je ne devrais pas. Et en plus, je les garde en mémoire. Tant que je ne perdrai pas la boule dans la probabilité d’une vie longue (hint d’une prochaine critique). Mais voilà: les comics, la peinture du XXème siècle, le peu-ra west coast et même le français des années 90 tchitchi, les couvertures de « Public » accrochée dans le métro, les chantiers et les grues, les membres de l’équipe de France de foot 1982 à sa mort, quelque part en 2006. Et putain, pourquoi est-ce que je connais le nom, statut social, et enjeu matrimonial de ces 4 Bécassines presque aussi bien que celle des 4 fantastiques, mes quatre derniers repas ou la famille de Son Gokû ? Cette idée m’est difficilement supportable. Et ce film n’est, -surprise-, absolument pas drôle alors que la série pouvait se prévaloir d’une grossièreté surprise du type “bite” suscitée qui de toute manière giclait au sous-titrage.

Un mariage arrive vers le premier tiers du film, celui de l’éternelle célibattante (je suis obsédé aussi par Marie Claire et mon word reconnait le mot en correction, c’est un signe des temps) se marie à Big, son eternel boyfriend avec qui il y a eu ouat mille ruptures. Facile comme sujet de film. Mega plot twist cosmique, il dit non, car il est le némesis du show , le bad guy, c’est elle-même qui le dit. Et c’est parti pour 1 heure de film encore moins drôle sur une dépression voix off. La pauvre radote un peu ses 3,4 laïus comme Eric Zemmour “l’amour c’est comme une paire de chaussure dans le placard, les amies c’est aussi important que la béchamel dans les lasagnes, la séduction aujourd’hui nous emmène droit vers la récession économique, qui, c’est juré, ne franchira pas les frontières de la Suisse et aussi “finalement le bonheur, c’est comme un ennemi plus puissant à chaque fois dans Dragon Ball Z”. Grosso modo, c’est ça . Le même sujet, exactement le même,, mais bien traité, c’est Forgeting Sarah (j’y reviendrais). Lune de miel foutue, endroit paradisiaque et des los lobos viennent chanter quand il y a tristesse, donc vanne de type « cassez- vous les mexicains ». Intéressant décalage autour du même gag. Un film nul, l’autre vraiment pas mal. Sex City ne respecte pas ses propres codes, comme pas mal de séries qui ont fait le saut du grand écran. Vers le dernier tiers, un nouveau personnage apparait, comme dans une série pour relancer l’intérêt d’une saison en perdition. Si vous entendiez ce que donne le cri de joie horrible qu’elle lance quand Carrie lui offre « son premier sac Vuitton !!!!!!!!! » dans le casque fourni par la compagnie aérienne, j’ai pensé très fort à Orange Mecanique et à d’autres films de torture. On baisse le volume. Aussi une pensée à tout ces gens qui achètent du Louis Vuitton alors qu’il était un king of collabo notoire qui s’est aussi fait sa fortune en vendant des statues de bronze du Maréchal Pétain et autres décorations grand siècle, avant et pendant la guerre, mais ça, ils oublient de le dire. On en revient aux obsessions. « Why the fuck am i watching this shit ?! »

Il y a rien, rien, dans ce film, même pas l’esprit de ce qui en a fait son succès. Deux clips type fashion victim, 2 fois fuck, et basta. Y’a même une happy end nulle et paresseuse : « ils se marient ! ». Rendez-vous Scarlett O’hara ! La superficialité de ce genre buddy girly sera étudiée à l’université dans les vingts prochaines années, et là, on a un cas d’école. « Un sac vuittttttton ! »

Une scène, une, pour montrer la paresse de l’écriture, de l’enjeu, de l’intrigue : Oké, l’héroïne déprime et ses copines l’emmènent passer un week end au Mexique. Charlotte, la plus jeune et jolie, a la diarrhée et se fait caca dessus. Et là, toutes les filles rient à gorge déployée, genre ouahahahha, comme dans le Corniaud à la fin. Mais la voix off, cette talentueuse dame patronnesse de l’analyse, donne le coup final, de tête ( sans appuyer sur pause sinon faut tout resynchroniser): « Miranda was right, when it’s really funny, I laught. ». La voix off, le rire enregistré des films néo-blog qui tient à te rappeler que c’est drôle. Non, c’est pas drôle, c’est nul, hors propos et arrête d’essayer de me le faire croire !

Reste l’obsession finale : mais qu’est allé voir le vieux japonais ? Il me fait signe:

Follow

Follow

Com-Robot