Summer Blockbuster Front 2013

C'est reparti. Après un cru 2012 formidable, chacun y va de son plan quinquennal de domination cinéma. Chacun a son film de zombie, de super-héros ou de robots dans les bacs. Je sais que ça parait absurde d'appeler ça "Summer Blockbuster" alors qu'on est tous en manteaux. Comme quoi le dérèglement climatique prévu par la ribambelle de films post-apo à venir est en fait notre futur. Au moment où Michael Bay se lance dans des petits films intimistes, où l'apocalypse se fait annuler à coup de fulguropoing, rejoignez-moi dans ce moment de communion et de destruction. Prelude : A Good Day to ...

Urbex : le dortoir abandonné de Tokyo

Il y a le Japon du cliché, "entre tradition et modernité", et son croisement de la "Sortie Est de Shinjuku" avec des néons partout. Et il y a ce dortoir en ruines. J'ai tellement utilisé la métaphore des "ruines nostalgiques" qu'elle a fini par perdre son sens. C'était jusqu'à ce que je découvre un endroit comme le dortoir de Seika. Une ruine planquée en plein Tokyo, cachée par une végétation anarchique. Des travailleurs chinois y vivaient, jusqu'à ce qu'un incendie ravage l'établissement il y a quelques années. Le rez-de-chaussé est calciné mais les chambres des étages supérieurs sont intactes, laissant apparaître des ...

Saint Seiya le film live, le Casting Call

Double actu Saint Seiya. Tout d'abord le jeu vidéo (plutôt réussi) que j'avais largement évoqué ici. De deux, on est à une quinzaine de jour de la diffusion de Saint Seiya Omega, le reboot japonais destiné aux plus jeunes. Mais ce qu'on aime, c'est le Saint Seiya original, le Sanctuaire, les bons épisodes canoniques avec Seiyar, Shiryû et les autres. Le mercredi aprèm... Si t'as pas connu ça, mec... fais quelque chose ! Et si on "castait" les acteurs idéaux pour un Saint Seiya live ? La règle du jeu ici sera de prendre les meilleurs d'aujourd'hui. Interdiction d'utiliser une machine à ...

Surviving is Fun, Partie 1: en jeux vidéo

Bienvenue dans cette série d'articles consacrés à la survie. Survivre, un hobby qui pour l'instant me passionne. On va commencer avec Dame Nature qui se venge dans Cabela's Survival : Shadows of Katmai. L'histoire simple d'un homme contre la Nature. Ou plutôt contre les éléments qui ont décidé que Logan allait souffrir. Mais rien n'arrête le plus badass des héros qui ferait passer Nathan Drake pour un chanteur de K-Pop. La Nature doit et va regretter de l'avoir fait chier, bordel de merde. Mais avec un nom qui sent la testostérone comme "Logan James", on ne peut être qu'un beau gosse. Depuis les décombres ...

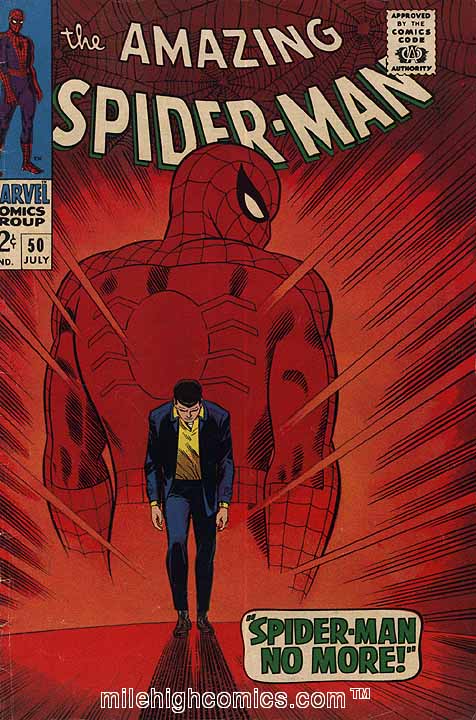

Spider-Man XXX: A Porn Parody, Review

Précautions d’usage. Malgré la puissance de feu des Airwolf et les balises Spoiler qui dissimulent les scènes de sexe non simulées, cet article est NOT SAFE FOR WORK. Je ressors donc le logo de circonstance : En n'activant pas les balises spoilers, cet article pourra se lire "presque" normalement, non sans perdre quelques vannes aux passages. Mais globalement on va nager dans des eaux NSFW. Maintenant que tout est dit, passons à… Note: À vrai dire, je me suis interrogé sur la pertinence de parler de ce film. Après Batman XXX et Superman XXX, en devenant une véritable franchise, j'ai pensé que Vivid avait un peu ...

Dans les dents 29 : Comics, Propagande & Fascisme de merde

Disclaimer: A l'origine, je voulais juste écrire un avis sur Holy Terror, la dernière oeuvre de propagande (selon ses propres termes) de Frank Miller où un pseudo Batman part en guerre contre Al Qaida. Puis m'est revenu des idées d'autres articles comics laissés en plan. Mais tu me connais, tu me lances sur le sujet and there you go, 15,000 signes de politique dans la bande dessiné US. Pour Holy Terror, c'est tout en bas. J'aime la propagande. Vraiment. Pour le fils d'immigré d'une famille russe qui a fuit le communisme (ton serviteur), c'est devenu un jeu : trouver la propagande qui ...

Hancock

Jul 31st

Hancock est supposé être un super-héros antipathique, alcolo et chevènementiste. Tout pour déplaire. Immortel, il se morfond en insultant les gens qu’ils sauvent quand il ne provoque pas des millions de dégâts. Malheureusement, il est interprété par Will Smith, la cosmo-erreur de casting. Dans I,Robot, il était sensé jouer un mec turbo dépressif qui, à part une scène de douche où il fait sniff, s’occupe plus du bonheur que lui apporte sa paire de Converse vintage.Et Wild Wild West, pitié. Alors pourquoi diable demander à un mec dont la sympathie est le fond de commerce, de jouer le mec imbittable ? Même quand il insulte des mecs, il le fait « à la cool ». Même quand il tue son chien dans I am Legend ou quand il noie un enfant de ses propres mains comme ici, il a toujours l’air cool. Non en fait, il ne fait pas ça, il insulte juste des mecs. Will Smith est presque aussi relou ici que quand il parle de ses hobbies scientologues.

Mais le filtre hollywoodien nous offre un truc encore plus aberrant : Charlize Théron en desperate housewife next door. Et là, tout les clignotants du miscasting sont allumés sur fond de 9ème de Beethoven. Ce n’est plus une question de réalisme (n’oublions pas que Hancok est grosso modo Son Goku moins les boules de feu, il vole et invulnérabilité), mais simplement de bonne ou mauvaise idée (Et attention, Charlize, elle est super, je l’avais même casté pour Meryl de MGS). L’autre problème notable, c’est ce film bicéphale qui commence par une parodie de genre (le héros saoul qui sent comme les toilettes d’une boite de nuit à 5h du mat) pour tomber dans « l’autre chose » absolument insensé, le megaton ridicule, comme si soudain, les auteurs avaient totalement changé d’avis en cours de route. Ce sautage de requin fait passer le revirement moral de Hancock du milieu du film pour de la subtile narration. Au final on a un objet assez moche (au sens propre), foncièrement répugnant et dégoulinant de sous-entendus cons, sans qu’à aucun moment ne transparaisse un gout pour le genre.

Dans cette saison 2008 remplie de block et d’actionneurs valables, celui là (produit par Michaël Mann, mais pourquoi ?!), celui là est sans doute dans le peloton des plus nazes.

sur 5, la note du non_kiff.

sur 5, la note du non_kiff.

Wanted

Jul 24th

D’habitude les comics de Millar souffrent de quelques défauts récurrents. Basé sur 2,3 concepts rigolos ou idées fortes, ils se perdent dans la touchette un peu poseuse voire dans la flemmardise la plus éhonté. Wanted était un comics fort rigolo justement qui avait commencé comme cela mais qui s’était fini tout connement, sur un gus qui vous regarde dans le blanc des yeux en disant « ça, là, c’est ma gueule quand je vous la mets profond ». Ou un truc du genre. Super. Et bien, là, figurez-vous que l’adaptation est mieux fichue que l’original. Oui, encadrez ces mots, ça n’arrive pas souvent ici. Wanted le film reprend tout ce qu’il y avait de rigolo dans la bédé et élabore sa propre mixture. L’original était un méta-comics (comprendre que ça badine sur sa propre condition de héros et d’anti-héros à toutes les pages) et l’aventure initiatique d’un glandu tocard qui se découvre un jour être le fiston d’un roi des Super Vilains. Genre demain, tu découvres que t’es le fils de Doctor Doom ou de Jean Luc Mélenchon. Les boules.

Tel Jean marchant sur les pas de Nicolas vers la mairie de Neuilly, il va prouver une fois de plus que l’hérédité, c’est pas du pipo et prendre petit à petit le contrôle de l’organisation super criminelle. Le film reprend trait pour trait ces idées en enlevant complètement le côté « super vilain ». Désormais, c’est juste un syndicat du crime. Pas de costumes flashy ni rien. En temps normal, on (enfin je) aurait éructé, mais là pas du tout. La première scène totalement grand guignolesque donne tout de suite le ton sur le côté rajouteur de l’entreprise. Les gens pas au courant pour le film voir ont éclaté de rire. Ower ze top. Matrix est passé par là, ça slo-mo et bulletfight de partout mais notre cerveau a emmagasiné le genre, il est préparé à un déluge storyboardé fou de caisses qui s’envolent et de trains qui déraillent etc.

Mais à force de moraliser, on a fini par ripoliner le syndicat du crime. Du coup, on perd complètement toute tension sexuelle. Je vous cache pas qu’on aurait aimé voir le pignouf se faire faire son éducation culpar Angelina Jolie comme dans le comics original. C’était peut être le point le plus réussi : les méchants l’étaient vraiment, ils étaient sales, vol, viol et tout. Wanted ze movie nous offre une confrérie d’assassins fantoche avec un code de l’honneur un peu ennuyeux avec les tueurs moraux à la Assassin’s Creed (dans le genre creux, y’a pas mieux). La vraie nice touch aura été de prendre un acteur inconnu pour jouer un mec transparent qui se découvre. Ont été rajouté des gimmicks visuels intéressants pour les gunfights (les balles filent comme le ballon dans Olive et Tom, décrivant une courbe ubuesque. La comédie n’est pas loin), une problématique d’éveil post-acnéique « there is no spoon » et des plots twist vraiment plus intéressants que ceux de Millar. Et le principal pour ce qui concerne Robotics, le réa russe (tada, patriotisme) Timur Bekmambetov ne se laisse pas démonter devant la tache et goupille de l’entertainement rétinien qui déchire et conserve le meta-discours sur son propre genre qui ne se prend vraiment pas au sérieux, à la limite de la branlette ado, déconstruisant Matrix pour le bien de son histoire sur fond de Danny Elfman, jamais aussi bon que quand il fait de la chanson et qui nous pond même une track spécial Brit Pop. Donc c’est bien fait et drôle.

Vas-y, Danny !

WANTED, "The Little Things" by Danny Elfman

Ce sera donc un  , 3+ sur 5. A cause de ce foutu filtre Hollywood.

, 3+ sur 5. A cause de ce foutu filtre Hollywood.

Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull

Jul 20th

Indy fait partie de ces trilogies intouchables des années 80. Indiana Jones était jusqu’à présent un projet socialiste, conçu et décédé sous le double mandat de Mitterrand. Il fallait donc adapter la recette à un monde plus libéral, avec plus de figurines. Aujourd’hui, Indiana Jones est aussi une collection de Lego, il faut s’y faire. Le film qui nous arrive dans un état un peu pathétique aujourd’hui a, facile, 10 ans de trop, si ce n’est pas 15. Après cette gestation maousse, on est en droit d’attendre une vraie histoire et un script mitonné aux petits oignons. Seulement voilà, Old Indy est en fait le porte-voix d’Old Lucas et d’Old Spielberg, eux aussi de jeunes aventuriers qui se sont encroutés. Pourtant la première demi-heure commençait vraiment bien. Situation, problématique de la guerre froide caricaturée à l’extrême, communistes (à défaut de méchants tout droit issus de la nazisplotation), vannes de septuagénaires (« I’m for Ike », c’était le slogan que mon père beuglait quand il a fait la campagne d’Eisenhower-mais il était rétribué- c’est vous dire la fraicheur de la vanne), ça fonctionne en trainant le pied, comme un Woody Allen qui voudrait faire les mêmes petits effets qu’avant. Tout l’écriture du film s’est concentré sur cette intro. Et puis, blamn un frigo le protège de quoi, 10 millions celsius causée par une explosion nucléaire full blast, et là c’est le drame. L’Indy transgénique nous apparait dans toute sa vérité.

Tout en n’échappant pas aux clins d’œil appuyés aux précédents volets d’une lourdeur inouïe (la tentative désespérée de faire croire que les photos de famille sur son bureau sont là de manière naturelle), on récupère Shia Labeouf en croisement de cosplay Marlon Brando jeune et de Besancenot. Lui, bizarrement, n’est même pas le pire et apporte un cachet sidekick indispensable, comme le Bucky de Captain America, il existe pour faire bouclier de son corps et empêcher les tartes à la crème de toucher le héros. Un relou indispensable à qui on ne jetterait pas la première pierre s’il n’avait pas décidé de jouer aussi à Tarzan, dans une jungle en images de synthèse, sautant de liane en liane avec des putains de singes CG. Mais bon, le forfait Indy inclut son pack de Shia, t’as pas le choix.

Cette stratégie comique de serial tombe vite à l’eau car Indiana Jones ne devient qu’un simple spectateur, guidé par une histoire GPS qui n’a même pas besoin de lui. C’est comme si on passait en mode jeu d’aventure avec Walkthrough activé, la soluce/FAQ sur les genoux. Fourmis rouges, rouges cocos, Yamakazi aztèques, extra-terrestres, Jean-Michel Apathie, on ne nous épargne aucun danger alors que Indy reste tragiquement impuissant, guidé qu’il est par un savant autiste. Même pris dans les sables mouvants, il n’arrivera pas à se sauver lui-même. Un final type Spielberg, « l’enfant du rêve, les ET qui s’en vont » et paf, la bérézina. C’est la fin de l’enfance pour Indiana. Old Indy ne fait RIEN. Dépourvu de tout enjeu, de toute tension (sans doute la faute aux nazis, remplacés par des communistes de base), Lucas et Spielou ont réussi à rendre Indiana transparent, devenant littéralement un sidekick de lui-même. La vieillesse lui va moins bien qu’à Old Snake.

Donc reset mémoire, on l’oublie et on se console avec le vrai Indy IV, le seul qui compte :

Bref un seul  sur 5.

sur 5.

Et forcément

Jospin 3G

Jul 19th

Voici un cyber-mandat à l’envers. A gauche, un ipod Touch Goldo-Chirac X Villepin, la patrouille des aigles. On le disait balafré, usé par le pouvoir, il cède désormais la place au Jospin 3G avec en ghost Ségolène.

Speed Racer

Jul 18th

Logo spécial blockbust’ 2008, get:

Attention, obus atomique. Alors que le fandom-verse retient son souffle pour Dragon Ball le movie live, les Wacho Bros pondent un film hallucinant, tellement culte qu’il aura même le bon goût de se crouter au box office. Hypra connu aux USA simplement parce qu’il fut diffusé là bas (comme pour Goldorak ici, hein), Speed Racer est un dessin animé pourri de la Tatsunoko qui a bien 40 ans au compteur. Pourri, oui, complètement. « Représentatif d’une autre époque » est accepté aussi. Les vannes y sont atroces, les couleurs criardes, l’histoire est du niveau pré-shonen, avec l’intrusion du fameux rebelle, ce qui inspirera plus tard le même studio pour Gatchaman et puis le genre sentaï en général. Les images de Mach Go go go, ou même Mahha Gôgôgô comme on dit en katakana ont même été utilisées par le Wu tang Clan. Mais trendy à ce point, Speed Racer l’est au moins depuis l’invention du dvd et d’internet. Mais pourquoi diable les Wachowsky sont allés adapter ça…

Christina, concupiscente

Le résultat est absolument dantesque. On est en plein faux film pour enfants, dissimulant des enjeux plus grands derrière son histoire de pacotille qui ferait passer l’intégrale de la Coccinelle pour une œuvre visionnaire sur la synergie de l’homme et de la machine. Commençons par les acteurs : ils y croient tous (bonus plus 10 !). Derrière Emile Hirsch (neutre good donc très bon), il y a la plus sexiest Christina Ricci du cosmos. Suivent des guest de fou, comme Roundtree en grand maitre driver, ou le cultissime Hiroyuki Sanada dans un rôle quasi muet. Même Melvil Poupaud s’y met, avec un très gratuit «putain de sa mère, il a un flingue » (en français dans le texte). Mais il y a aussi… Chim Chim le chimpanzé qui fait du Kung Fu ! Et soyons franc, un film avec des singes qui font des coups de pieds sautés ne peut pas être mauvais ! Les Wacho se sont fait plaiz’ en tournant un film animé style totalement improbable pour des millions de $$, un vrai caprice de gosses de riches. La scène d’ouverture, où, telle une partie de Mario Kart, Speed lutte contre le chrono et le ghost de son frère vaut rien qu’à elle seule le détour. Tout y est, un capharnaüm qui saute aux yeux, suprême et crâneur, fier de ses effets comme autant de certitudes imprimées sur un tract politique du parti communiste. Le finish, très Miyazakiens dans le genre « tu seras un homme, mon fils », se défend pas mal. Et (encore une fois) un chimpanzé qui fait du Kung Fu ! Matrix est assassiné !

Comparatif: (oui j’attendais presque cette scène avec impatience)

VS

On se situe exactement de l’autre côté du prisme Cars, qui tentait à tout prix de rendre cohérent l’irréel. Ici on fait complètement abstraction de cette cohérence pour s’appliquer des exigences complètement farfelues, celle d’un dessin animé momoche des années 60, mais pimpmyridé ce qu’il faut. Speed Racer est probablement le film le plus culte dans le sens strict du terme car seul une poignée de gus se sont déplacés le voir en salle, sous les huées des gens ne se rendant pas compte qu’ils passent là à côté de l’ovni « major », la perle nawak la plus underground de 2008, un film pour gosses post-Matrix où les vannes nulles tombent à plat exprès, un luxe qu’on ne se paye pas au cinéma, sauf dans la comédie française. Bilan, ça n’intéresse pas les gens. C’est con, Speed Racer allait quelque part.

Ici, on récompense l’audace,  sur 5 mérité

sur 5 mérité

Et forcément le label qualité maison

Be Kind Rewind

Jul 10th

Après avoir fait l’ultimate love comedy avec Eternal Sunshine et son meilleur boulot (Block party, le documentaire triomphal sur une fête de rue), Gondry est revenu au gentil et au rêve un peu naïf. On retrouve donc sa marque de fabrique habituelle, le carton et le papier crépon, l’amour du cheap travaillé et des bons sentiments par paquet de 12. Avec le titre VF, on comprend mieux de quoi on cause: “soyez sympas, rembobinez”. Paye ton titre qui tue. Be Kind & Rewind, donc, donne même un prétexte au bricolage de cours d’école. Jack Black le gars sympa fait équipe avec le mega sympa Mos Def et aide l’Immensément sympa Dany Glover à garder à flot son vidéoclub dont toutes les bandes ont été effacées. Du coup, ils se filment dans des parodies dignes du spectacle de fin d’année de CE2. Le problème, c’est que malgré un finish assez improbable mais intéressant et tout plein de clins d’œil de calibre « mdr cinéphile des années 80», c’est trop gentil, trop sucré. On retombe dans les constatations post chtits, il vaut mieux être cyniquement drôle que vaguement rigolo mais sincère. Bon sang, c’est si sucré sans même avoir de la quantité, sans même parler de qualité, celle qu’on est en droit d’attendre de Gondry. Au prochain, on s’énerve vraiment.

Note de  sur 5, principalement pour les quelques rires estampillés 80’s

sur 5, principalement pour les quelques rires estampillés 80’s

Metal Gear Solid 4: Vieillir, c’est cool

Jul 9th

Ce coup ci c’est la fin. Snake, âgé, peut difficilement aller plus loin. Dans la moitié des scènes il a même du mal à se mettre debout. Le bout du rouleau. Mais déjà, dans le premier MGS, il s’était retiré quelque part en Alaska. Il avait déjà pris sa retraite, il s’était retiré d’internet, des forums et des fils RSS et voulait déjà qu’on lui foute la paix. MGS4, c’est le baroud d’honneur, sa dernière tournée « à la Phil Collins ».

Aujourd’hui, les réalisateurs de films imaginent tous « une trilogie », parce que ça fait classe lors de la sortie en coffret DVD. MGS4, c’est une « anti-trilogie », faite malgré son auteur. A tout les coups, « ce sera le dernier », jurait Kojikoji, se permettant un épisode alternatifs dans la jongle en cours de route (pas fait, mais du coup, envie de me le faire, comme un vieux Strange Special Origin où l’on découvrait que Wolverine était né d’un projet militaire canadien adoubée par de puissants appuis politiques, Julien Dray et Alain Juppé notamment). Le premier était un rétablissement du mythe Snake, le deuxième était une mise en abime, un pied de nez monumental qui rappelait au joueur qu’il ne sera jamais que le rookie que le jeu balade à poil pour mieux l’humilier. Le 4, c’est le terminus. Compliqué ? MGS est sans doute d’ailleurs la série de jeux vidéo japonais la plus « comics » jamais crée. Pour parler geek, MGS se situerait à la limite du Bronze Age, les années où les héros étaient les plus fous, waayyy over the top mais cohérent. Les années 80. Dans MGS4 tout particulièrement, les comédiens mettent du cœur à l’ouvrage pour bien montrer qu’ils y croient, à leur scenar’ abracadabrantesque, avec des clones du héros comme président des USA. Au final, c’est comme en politique, plus c’est gros et plus ça passe.

Clins d’œil, foutages de gueule, le jeu se permet n’importe quoi, comme un bad boy qui donne juste de quoi l’aimer et tout pour se faire détester. D’un côté, Koji donne une réponse scolaire à toutes les questions restées en suspens depuis MGS2, avec de larges détails de nano machine et autres technoblablas pour faire plus vrai. Plus didactique tu meurs. Il balance son lot de séquences cultes ultra référentielles, quitte à faire de la redite marrante qui fera exulter le fan. D’un autre côté, il développe l’histoire d’un petit vieux qui devrait plutôt s’endormir devant les chiffres et les lettres qu’aller crapahuter dans des bases ennemies. Sérieusement, combien y a-t-il de héros vieux, même vieilli par des processus scénaristiques ? Cable ? Balboa ? Le professeur Xavier (riez pas, il a son propre comics solo en ce moment). Hideo balourde même toutes les séquences anti climax au possible aux moments les plus saugrenus, à l’image du début, dans un cimetière. Ils balancent des plages entières de discussions entre deux séquences de jeu dantesque, quitte à tout nous faire oublier en cours de route. Il y a vraiment un désir de ne pas plaire dans cet aspect là, de réduire certaines séquences de génie à une badinerie sans importance entre vieux militaires.

Tel un comics qu’on prendrait en route au numéro 569 sans faire gaffe, MGS4 est rigoureusement incompréhensible à toute personne ne connaissant ni le 1 ni le 2. El ultimo ne fait même le strict minimum pour rappeler aux joueurs à la mémoire chancelante (genre moi) les différents éléments clefs (les flashbacks organiques durant les cut scènes, super beau, bien pensé, mais qui pousse à la documentation). D’ailleurs je ne vois vraiment pas pourquoi se soucier des non joueurs de MGS, ils n’existent clairement pas dans la feuille de route de Kojima. Ils auront au mieux MGO, offert avec MGS4 et basta. D’ailleurs, ce dernier est beaucoup moins riche que MGS3S, juste ce qu’il faut pour accrocher et ensuite acheter plein de « contenus » à part, ce qui nous pigeonnera toujours. Mais marcher dans un carton pour ensuite faire des headshots sur ses copains est à ce prix. En tout cas, cette méthode de distrib’ permettra à plus de gens d’entrer en contact avec le frisson en ligne. Mais rebasculons dans Chant du Cygne Solid.

Tout en étant un peu fanfic de lui-même (dans le sens où il donne vraiment aux joueurs « un peu » de ce qu’ils voulaient mais tout en se faisant plaisir), Kojipro nous offre un moteur de jeu absolument fantastique, pourvu qu’on en respecte quelques règles, us et coutumes. C’est un peu comme Assassin’s Creed mais avec des trucs à faire dedans. On peut toujours rusher comme un bourrin aussi facilement que de se faire tous les Street Fighter en appuyant seulement sur « high kick ». Au delà de sa aventure bien balisée, MS4 est un fantastique bac à sable qui élargit les champs des possibilités. La part indispensable d’irréalisme (pour que le jeu reste un peu jeu) sera le marchand d’arme qui peut vous fournir à tous moment en guns et munitions, un peu le pendant des crocodiles qui se changent en ration dans MGS3.

En bouclant son arc (car finalement, MGS pourrait renaitre sous une autre forme, en flashback, en histoire alternative etc), MGS4 arrive à un miracle de complicité avec le joueur, une intimité quasi familiale. Snake incarne ici le grand père qui vous raconte des histoires de guerre lors du déjeuner tant qu’il lui reste un peu de mémoire. La connivence entre le héros et le joueur atteint un degré inouï, sans doute jamais atteint dans un jeux vidéo, les fruits d’un arc scénaristique qui dure depuis plus de 10 ans (et plus encore avec MG tout court). Et pasdespoilermais, la fin vaut vraiment le détour, justement à contrepied de ce qu’on attendrait d’un MGS.

Reste une question que Kojima n’a pas daigné répondre : Snake est-il un héros de gauche ?

Follow

Follow

Com-Robot