Cinématographe

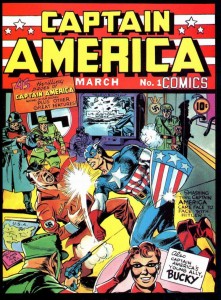

Captain America : The First Avenger

Jul 27th

2011 sera l’année des blockbusters “d’époque”. Sweet 60’s pour X-Men First Class, la patate des années 80 pour Super 8 et maintenant Captain America qui nous bascule en pleine WWII. Mais sa principale réussite est de ne pas avoir emprunté la voie du blockbuster 5.1 et d’avoir plutôt joué la modestie, avec un vrai feeling de série TV. Oui, c’est un compliment.

J’ai chroniqué ici à de nombreuses reprises mon amour pour Wonder Woman, en particulier la série avec Linda Carter. En me voyant fasciné devant la TV (déjà), mon père ne put s’empêcher de faire ce commentaire ironique sur ces allemands dans des bases sur territoire américain alors “qu’aucun coup de feu n’a été tiré aux USA durant toute la WWII”.

Quand Steve Rogers se fait inoculer le sérum de Super-Soldat dans le laboratoire secret planqué quelque part à NY, un soldat nazi est là pour tout saboter. Ce fantasme purement comic book du méchant infiltré qui vient semer le trouble aux USA, c’est du pur golden age. Et Captain America y va à fond. Tanks qui font 5 étages de haut, nazi avec des fusils laser… Crazy. Fucking. Science. Mais le le vrai moment de pur bonheur, c’est un bref retour au réel : un clip semi-musical où Captain America fait le tour des USA pour récolter des fonds pour la guerre en mettant une patate à un acteur déguisé en Hitler… Qui sera immortalisé par la sortie du comics, comme si, après ce flot de n’importe quoi uchronique, le réalisateur essayait de replacer le héros dans ce qu’il est, un pur objet de propagande, au sens noble du terme. C’est à dire pas au sens russe (que je connais pas mal, forcément), ni au sens Frank Miller-ien du terme.

Quand Steve Rogers se fait inoculer le sérum de Super-Soldat dans le laboratoire secret planqué quelque part à NY, un soldat nazi est là pour tout saboter. Ce fantasme purement comic book du méchant infiltré qui vient semer le trouble aux USA, c’est du pur golden age. Et Captain America y va à fond. Tanks qui font 5 étages de haut, nazi avec des fusils laser… Crazy. Fucking. Science. Mais le le vrai moment de pur bonheur, c’est un bref retour au réel : un clip semi-musical où Captain America fait le tour des USA pour récolter des fonds pour la guerre en mettant une patate à un acteur déguisé en Hitler… Qui sera immortalisé par la sortie du comics, comme si, après ce flot de n’importe quoi uchronique, le réalisateur essayait de replacer le héros dans ce qu’il est, un pur objet de propagande, au sens noble du terme. C’est à dire pas au sens russe (que je connais pas mal, forcément), ni au sens Frank Miller-ien du terme.

La vraie différence c’est que, malgré ses bunkers qui font deux pièces filmées champs, contre-champs et le biplan d’espionnage posé sur une plaine du Connecticut, la série Wonder Woman n’avait pas à se poser de questions, elle assumait pleinement son héritage : il y avait drapeaux et emblèmes nazi pour tous les acteurs imitant l’accent allemand.

Pour éviter de confronter les enfants à des jouets et des happy meal avec des svastikas, l’histoire se permet de mettre en avant la bonne organisation d’Hydra, la section scientifique secrète du 3ème Reich. Parce que Heil Hydra, ça ne posera de problème à personne. J’avais déjà évoqué dans quelques articles sur le jeu vidéo que ce genre de démarche ne me choque pas vraiment, car elle rappelle un peu le chateau de Wolfenstein et ses portraits de Hitler sans moustache. L’impuissance de la métaphore à son paroxysme.

Mais revenons au film lui-même. Après un rapide sondage auprès de la gent féminine, Chris Evans, même après des heures de muscu, c’est “ouais ok sans plus“. Pourtant, dans le rôle de Cap, il s’en sort assez bien (mieux qu’en Johnny Storm) mais c’est surtout le reste du cast qui brille. Bucky, l’éternel sidekick juvénile de Cap dans le comics, ne fait pas rire une seconde. Les Howling Commandos sont incorporés habilement, à la Warriors Three dans Thor (sauf que, évidemment, à cause de leur connerie de caster Samuel L Jackson, la Seconde Guerre Mondiale est privée de Nick Fury…). Et puis l’acteur caméléon, Stanley Tucci, qui peut tout jouer, du rescapé de la Shoah à un tortionnaire nazi, est parfait de douceur en Erskine. Mais c’est surtout Hayley Atwell dans le rôle de Peggy Carter qui brille dans un rôle de femme militaire volontariste. Elle, je lui envoie des cœurs avec boucliers étoilés.

Joe Johnston, réalisateur en dents de scie (et faiseur des effets spéciaux de Star Wars IV V VI, Indy, ça pose le mec) qui est passé par la case Honey, I Shrunk the Kids, Jurassic Park III, Jumanji, a aussi à son actif d’avoir réussi une des meilleures adaptations de BD au cinéma. Rocketeer. Avec Billy Campbell en héros, Jen Connelly en damsel et Timothy Dalton qui incarne un méchant nazi infiltré (on y revient !) derrière sa moustache à la Errol Flynn. Inutile de dire que Rocketeer est Airwolf sur toute la longueur.

Les temps ont changé pourJohnston. Les images de synthèse ont déboulé et il faut faire avec. Mais les scènes les plus loupés sont, comme d’habitude, celles qui sont censées faire la transition avec les autres films Marvel. La fin, mon dieu, comment foirer autant une fin écrite il y a 50 ans, la fin est juste à chier… Heureusement, il s’offre des petits moments d’allégresse… Du genre Rogers qui apprend à maitriser son nouveau corps “à la Avatar”, dans une scène extatique d’une bizarrerie inouïe. Et puis surtout cette Peggy Carter qui, fasciné, va tenter de toucher ses néo-pecs avant de se raviser. Dommage pour elle&lui, Captain America va survivre à la guerre en gardant son pucelage.

Ce n’est pas un hasard si on retrouve Johnston sur un film jumeau de Rocketeer. Comme si finalement, Captain America imitait les années 80 qui reconstituent les années 40. Entre les pseudo-nazis qui tirent au fusil laser et son computer-generated Brooklyn de pacotille, on n’a jamais vu des CG autant essayer d’imiter le carton. Toc et cool à la fois.

Summer of Sorrow: ciné tristesse

Jul 23rd

Il fait moche, hein, pas vrai ? Mais si, tout le monde le dit. En plus, le métro reste infesté de cons alors qu’ils étaient tous supposés partir en vacances. Et ton bouiboui chinois qui te faisait ton riz Loc-Lac qui ferme en juillet. Et les hausses du gaz, de l’essence, de l’électricité et du Tropicana Pure Premium… Rassure-toi, le crash financier que tout le monde prédit pour septembre arrive à grand pas pour niquer tes espoirs de retraite.

Je sais tout ça. C’est pour ça que je pense avec une sélection tristesse pour égayer ton été. Robotics ne se consacre pas qu’à la fête des blockbusters de l’été de l’amour. Alors accroche-toi, tu vas te prendre du désespoir massif en uppercut dans la mâchoire.

J’ai rencontré le diable est sans doute le film le plus gai de cette sélection. Kim Jee-woon est un peu le second couteau du cinéma coréen. Il fait un peu les mêmes films que ses copains mais toujours en moins bien. Dans le genre, A bittersweet life avait à peu près autant de mordant que le gauchisme de Michel Sardou. Alors, après le film de mafieux, après le film de genre (le bon, la brute, le cinglé, méga bof), il décide de faire son Old Boy. Et tant qu’à copier, tu prends le même acteur (Choi Min-sik, génial). Ce dernier joue le rôle d’un psychopathe sordide qui découpe ses victimes. Et un jour, il fait un meurtre de trop, la petite amie d’un agent secret (Lee Byung-Hun).

Il décide alors de se venger. A chaque fois que Choi va essayer de remettre ça, l’agent secret (qui lui a fait avaler un émetteur gps) débarque et le torture chaque fois un peu plus. Avec une sensibilité toute Old Boyienne et ce stamina purement coréen (les mecs sont immortels jusqu’au générique final, même si tu les transperces avec un marteau piqueur).

On lit, ici et là, que le cinéma coréen traverse une mauvaise passe, que son âge d’or s’est terminé avec la fin des quotas de films nationaux. Que, du coup, les studios ne prennent plus de risques, laissent moins de liberté aux artistes. Et puis faut-bien-les-comprendre, ils sortent d’une dictature, alors ils ont flambé toute leur énergie.

Chacun de ces arguments est recevable. Le problème, c’est que pour étayer la moindre thèse, on vous sort Old Boy comme si le ciné us s’était arrêté à Sin City. Puis on vous parle de “J’ai rencontré le diable”. Trop facile.

Il repose sur une idée simple et sadique : le vengeur devient carrément un psychopathe. Qui est vraiment le diable du titre, c’est l’ambigüité, la seule, de cette espèce de torture-porn pas très subtil ni très intelligent mais glauque à souhait quand il ne provoque pas des rires nerveux de part sa grotesquerie, soit sa propre limite. Idéal pour amorcer cette sélection “Summer of marasme”.

Bon, je triche. La dernière piste (Meek’s cutoff en v.o) n’est pas siiii triste que ça. Alors, c’est vrai, dans ce road movie période conquête de l’ouest, on ne communique pas trop. On se déteste presque en avançant doucement à travers les USA. Evidemment, on déteste aussi les indiens. Et au milieu de tout ça, Michelle Williams. Que j’aime beaucoup mais tu peux être sur que si elle est dans le film, c’est la garantie d’une ambiance sinistre. Le parti pris, c’est de filmer ce périple et ses plaines arides et désertiques comme un huis clos, à l’image de son format 1.33 assez rare au cinéma et qui donne à la fois le sentiment de cadrer le ciel et de se sentir à l’étroit. Kelly Reichardt avait déjà réussi son coup avec Old Joy (les retrouvailles déprimantes entre deux potes du collège que tout sépare aujourd’hui mais qui partent faire du trekking ensemble alors qui ne se parleront quasiment pas pendant tout le fucking film, une anti-bromance silencieuse), elle refait à peu près le même tour de passe-passe en rajoutant un indien comme menace mais aussi, c’est le paradoxe du film, comme mince espoir du cortège lancinant. Pas triste per see, mais vraiment pas réjouissant.

Blue Valentine est encore un film qui pue la tristesse car, hé, Michelle Willams joue encore dedans. Elle est super, d’ailleurs, tout en sinistrose et retenue, devant un Ryan Gosling en mode roue libre actor’s studio qui en fait des tonnes. Et que voilà-t’y-pas que quand je ne casse pas la gueule à un mec, je joue du ukulélé, et puis hé, je menace de me suicider si tu me fais du boudin. Le sur-jeu a trouvé son nouveau maître, épaulé par une crédibilité indy us sur laquelle viennent se coller les macarons Sundance.

Le couple se dissout d’ailleurs dans une machine fatigante du film indé lambda américain qui se regarde filmer deux phases de la vie de ses personnages. La rencontre (jeune) et le divorce (ils sont vieillis, Gosling est grimé en chauve etc). La chose qui fonctionne le mieux, c’est que les deux acteurs sont tellement self-concious de leur propre performance qu’ils s’étouffent mutuellement, exactement l’objet de Blue Valentine Mais franchement, si tu veux de la tristesse, que ce soit celui-là ou un autre de ces films labels Sundance… Comme on dit en Russie, “c’est comme la poussière : y’en a tant que tu veux”.

Une Séparation est sans doute un des meilleurs films que j’ai vu cette année. Et pourtant, ce n’est pas le plus triste. Attention pitch anxiogène qui va te faire préférer le film de torture coréen : Alors qu’il est sur le point de se séparer de sa femme, Nader engage une aide-soignante (un peu pieuse) pour se charger de son père qui a Alzheimer. Malheureusement, grosse embrouille, il la vire. Malheureusement pour lui, dans la panique, l’aide-soignante, enceinte, fait une fausse couche. Le voilà inculpé de meurtre et menacé par le mari endeuillé. Il lui reste encore sa fille comme soutien indéfectible au dépend de son ex, mais est-ce que ça suffira à convaincre la justice iranienne. Guerre de classe, société stratifiée, une Séparation, c’est une lutte sociale en plus d’un drame sentimental.

Je me souviens avoir lu quelque part un mec se réjouir (et l’écrire quelque part sur internet, tant qu’à faire) sur l’air de “ralalalah tout ce qu’ils ont pris, les Ayatollah”. Une Séparation est bien plus que ça. Il est très dur d’écrire des personnages sans les rabaisser à leur statut et pourtant Asghar Farhadi y arrive avec une classe inouïe, une vraie passion pour son sujet. Evidemment, tous sont pris dans un engrenage assez horrible où la situation ne fait qu’empirer à chaque instant. Et puis pour combler le quota sadness, l’autre enjeu du film, c’est la fille qui finit, elle aussi, par se séparer. Pour schématiser, Une Séparation, c’est le Se7en du divorce.

Et maintenant passons au summum de la tristesse. Plus que la mort de bébé-chiots. Plus cracra que tous les films de cette sélection du désespoir. Arirang est (je crois) une expérience inédite dans l’histoire du cinéma puisque le réalisateur Kim Ki-duk y met en scène sa propre descente aux enfers.

Oui, c’est bien le Kim Ki-duk, le réalisateur star des festivals, le mec à la quinzaine de film (dont parfois plusieurs par an). Le mec de Locataires, de Printemps, été, automne hiver, de Coast Guard… Le marginal, l’autodidacte, l’exacerbé. Mais où était-il passé depuis 4 ans ?

On a la réponse avec cet Arirang, une œuvre autobiographique qui n’est pas du pipo contrairement à I’m Still Here. Au cours d’un de ses tournages, son actrice principale manque de se suicider. Grave trauma, sens confucéen des responsabilités. Kim sombre. Littéralement. Il se retire du monde du cinéma et part vivre comme un clodo dans une cabane quelque part dans la cambrousse reculée de Sud-Corée.

Il se laisse aller, devient littéralement loqueteux (prends ça, espèce de performer de Joaquin Phoenix), et se filme lui-même en DV durant 4 ans. Il chante son malheur (la fameuse chanson Arirrang) et commente sa vie qui dérape. Le matin en faisant fondre la glace, le soir en filant des coups dans son groupe électrogène qui alimente son pc, seul contact avec le monde extérieur. Il va finir par se bricoler un flingue. Va-t-il s’en mettre une avant le staff roll ? On sait bien que non, du coup, cette espèce de chantage au suicide diminue la portée du film mais pas son intrinsèque tristesse. Alors que ce genre de démarche fleure un peu l’égo-pipo-toxico, Kim Ki-duk arrive bien à faire sentir son extrême détresse, même à ceux qui n’ont aucune idée de ce qu’est la vraie dépression. Il souffre abominablement durant deux heures, nous rendant témoin de la torture qu’il subit, en mode full frontal. Rarement a-t-on vu quelqu’un d’aussi triste dans un auto-documentaire.

Sans une pointe d’humour, pathétique, Arirang est le film indispensable d’une bonne sinistrose, un symbole crépusculaire du ciné coréen actuel. Prix Un certain Regard à Cannes 2011, sa sortie en salles n’est pas encore programmé en France. Mais je suis persuadé qu’un distributeur a flairé le bon coup, le nez sous la bruine de juillet.

Et je vous fait grâce de Melancholia. Allez, les aminches : enjoy.

Super 8

Jul 16th

Qu’est-ce qui fait de Super 8 un blockbuster ? Le fait qu’à un moment, ça explose de partout ? Un budget conséquent et une sortie événementielle soit la garantie de se refaire après une campagne promo soutenue ? Ou alors simplement parce qu’il se veut film de genre, à la Cloverfield, au pitch débilement caché par le truchement des campagnes des internets. Ou alors simplement par la volonté de Bad Robot (bientôt Mission Impossible 4 par Brad Bird, can’t wait), en pleine montée en force au rang des powerhouse du divertissement ?

Sur l’échiquier des blockbusters de l’été, Super 8 trouve sa place à la case inattendue, celle de la tendresse, quand il essaye de restituer les sensations des films de Spielberg early 1980, principalement Goonies et E.T. J’ai du mal à le croire, mais le genre tout entier est devenu un film d’époque qui nécessite un soin particulier pour qu’il fonctionne. Il faut voir avec quelle délicatesse Super 8 évite de transformer chaque réplique en time dropping éprouvant, laissant les éléments extérieurs se greffer, imprégner la péloche, qu’apparaisse, comme à l’époque, la même vision de l’Amérique pavillonnaire de l’époque qui cache des chambres d’ado remplies de goodies de l’époque, avec Spielberg en statue du grand co-producteur de son propre mythe.

Super 8 est aussi de très loin le blockbuster le plus tactile de la saison, celui de la transition. Le garçon central du film est endeuillé par la mort de sa mère et s’accroche (carrément physiquement) à son portrait dans un médaillon, comme un doudou transitionnel. De cet élément découlera toute une série d’éléments symboliques aussi touchants que simplets dans un film où chaque contact, main contre main, main sur la joue, où chaque embrassade semble donner des frissons télépathiques.

Il y flotte comme une odeur de niaiserie quasi cool, pas bien méchante, celle des années 80 où l’on pouvait se permettre n’importe quoi. A jouer sur les sentiments bien plus que sur la logique de ses personnages, Super 8 finit par évoquer les mêmes défauts inhérents aux productions Amblin, les inévitables militaires caricaturaux en ultime barrière, les éléments adultes déboulant pour un final bateau et passe-partout au clair de Lune. L’hommage à Spielberg va jusque là. Sur sa bonne lancée, Abrams signe là un blockbuster léger comme un vélo qui s’envole. Précisément ce qu’il fallait pour un blockbuster mélancolique d’un genre passé.

Kokuriko-Zaka kara (le nouveau Ghibli) Trailer

Jul 2nd

Réalisé par Goro Miyazaki. Et c’est un peu ce qu’on est en droit d’attendre de Ghibli : une fille qui grandit et qui va comprendre la vie et une maison pleine de poussière et de nostalgie.

Transformers 3 : Dark of the Moon

Jun 27th

Après un retcon historique comme dans X-Men : First Class (en fait, les américains étaient en fait allés sur la Lune pour fouiller une épave Autobot, quel cachotier ce JFK), Transformers 3 commencera, comme il se doit, par un ass shot monumental. C’est à peu près le niveau où on l’avait laissé en 2009, avec un chien-robot qui se masturbe sur la jambe de Megan Fox. 2011 donc, nouveau cul car, finalement, c’est un peu ça l’image de la femme dans Transformers : une carrosserie qui se métamorphose selon les désirs d’un réa fou. Dehors Megan “la relou” qu’un des robots ira jusqu’à insulter. Tellement classe, Mister Bay.

Comme dans le deuxième épisode, le maillon faible des films de Michael Bay, c’est les humains. Ils sont improbables, ils cabotinent, ils sont incohérents. On pourrait penser qu’ils existent pour que le film respire entre les explosions, pour nous amener jusqu’au “Gonzo de métal” final mais même pas : sans déconner, c’est sans doute les scènes de comédies les plus anxiogènes que j’ai vue depuis… Transformers 2 et Rien à Déclarer de Dany Boon. Le plot conspirationniste n’a AUCUN sens, sinon à faire avancer jusqu’à l’implacable chaos métallique. Comme s’il fallait souffrir avant de passer à autre chose. On était déjà habitué à voir les parents du héros (ceux qui avait mangé de la drogue dans le deux, gag) jouer comme des dégénérés dans un jusqu’au-boutisme que ne renierait pas Franck Dubosc, mais voir John Malkovitch se fourvoyer là-dedans pendant 20 bonnes minutes, je t’assure, ça fait de la peine. Ça ne sert à rien d’avoir un acteur comme John Turturro pour faire le comic relief si tout le monde grimace. Alors que TF2 m’avait perdu quand on voyait deux chiens s’enfiler le temps d’un montage épileptique, gag, là, je crois que c’est quand le chinois de Hangover baisse son pantalon dans les chiottes avec Sam et que le patron croit qu’ils baisent ensemble, gag homophobe. On en est là.

Alors du deux ou du trois, qui a fait pire ? En fait, en l’absence de Samy “Wherever he is” Nacery, les films de Transformers ont un peu pris la place des Taxi dans notre cœur, c’est à dire celle d’une série brainless définie par le slogan “plus c’est atroce, mieux c’est”. C’est là le point commun entre TF et Taxi : c’est le deuxième épisode le plus nul, sans doute. Parce que (j’ai du mal à croire ce que j’écris moi-même ici) Taxi 3 était déjà trop réfléchi, moins con et moins raciste que Taxi 2.

TF2 m’avait choqué à l’époque pour son Optimus qui fait des choix moraux étranges en abattant un Decepticon “de sang froid”. Là, Optimus aggrave son cas : il abat toujours froidement, à plusieurs reprises. Mais surtout, il choisit délibérément d’abandonner Chicago, une grande ville, plutôt que de la défendre. Certain y verront une métaphore de l’occupation de l’Afghanistan, car comme le dit Optimus, “comme ça les humains vont se rendre compte à quel point on est indispensable”. This.is.sick. On est loin de l’Optimus juste et noble de la série, mélange robotique de Lincoln, du roi Salomon et de Lionel Jospin. En plus de faire des erreurs, l’Optimus des films est un robot douchebag, foncièrement de droite, comme tout le film d’ailleurs, jusque dans les caméos républicains signé Fox News. Avec tout ce premier degré, je ne peux pas croire que Bay est aussi ironique que Emmerich.

Le pire, c’est que tel un job fictif d’un élu de la république, Optimus Prime, même équipé de sa remorque (enfin!) ne sert pas à grand chose : il se prend des câbles d’un immeuble en travaux et reste coincé pendant presque toute la bataille du film comme un papillon pris dans un filet. De droite et inutile.

A un moment, on entend les quelques notes du générique original, balancé par une photocopieuse. C’est peut-être le seul moment un peu intègre de Dark of the Moon . En nous imposant sa trinité réac-robotique, Michael Bay pourra difficilement faire pire. Alors la blonde ou la brune ? Finalement on s’en tape car Transformers, c’est Taxi mais avec des robots.

Green Lantern

Jun 22nd

Why should I care about Green Lantern ? C’est la grande question à laquelle cet actionneur, l’outsider de l’été, ne répond pas. Pourquoi pas Hawkeye, Moon Knight ou Aquaman tant qu’on y est ?

Transformer en film un super-héros dit “de second tiers” est toujours un exercice périlleux. Souviens-toi, je sais que c’est douloureux, de Ghost Rider, Catwoman, Daredevil etc… N’étant pas aussi iconiques que Superman, Batman ou Spider-Man, les pauvres servent de labo à idées pour des auteurs peu inspirés qui se permettent n’importe quoi.

Il y a de quoi être surpris quand on voit à quel point Green Lantern (le film) adhère sans rougir une seule seconde à tout le mythos du comics. Et pourtant, ce n’est pas le plus accessible. Histoire de, j’ai prévu un petit résumé high concept, surtout pour toi, lectrice coquine qui t’est intéressé à Magneto depuis que tu sais qu’il portait des petits blousons cuir marrons cintrés et des cols roulés :

“Hal Jordan, un pilote d’essai impétueux, est choisi par des forces cosmiques pour devenir un Green Lantern, une espèce de sheriff de l’espace équipé d’une bague qui pourra matérialiser n’importe quel objet qui lui passe par la tête.”

Et tout ça est dans le film, y compris la Green Lantern Corps, cette armada de cosmo-justiciers dont chaque agent assermenté garde un secteur de la galaxie tout en se donnant rendez-vous sur la planète Oa. Il n’y a qu’un seul détail qui passe à la trappe, c’est le fameux point faible de cette force verte, “le jaune”, une absence qui laisse de la marge pour une éventuelle suite qu’on imagine déjà signée depuis Batman ’66. Shikashi, j’ai toujours pensé que ce côté cosmico-wacky (une bague qui peut créer n’importe quelle forme mais que l’on doit recharger dans une lanterne) passerait mieux en dessin animé, quitte à donner ça :

ou prochainement :

10~15 minutes de présentation en fanfare. Comme un petit miracle de série B, le résultat d’un boulot calibré de Martin Campbell. On se demande comment il a fait pour faire tenir tout ça. Faut croire que sa réput’de Mister Magic Rebooteur y est pour quelque chose. Zorro, Goldeneye, Casino Royale, le gus a vraiment un truc pour remettre une série sur des rails de manière très classique mais solide. Pas un génie comme Ridley, mais au moins un artisan très correct.

Mais Green Lantern se casse les dents dès qu’il bascule dans la dramaturgie terrestre, ce qui inclue Ryan Reynolds qui invoque le Crâne Ancestral et Blake Lively et sa dizaine de robes différentes pour mieux canaliser la prestation de Pepper d’Iron Man. Souffrant du syndrome “ils se connaissent tous”, le savant qui va se faire inoculer une dose de Parallax va morpher de manière ridicule en streum tout droit sorti de Ken le Survivant, ce qui va être dur pour séduire Lively qu’il connait depuis l’enfance puisque son sénateur de père passe des commandes à la société militaire de son père à elle. Pi.tié…

L’autre gros souci du film est son némésis justement, Parallax, une entité qui avale toutes les âmes sur son passage en se nourrissant des peurs des gens. Soundz cool, non ? Bah non car en blockbuster, ce genre de concept nous donne des stupidités comme Galactus dans Fantastic Four 2, devenu “un nuage cosmique”. Mais ici, ce n’est pas un problème de moyen, c’est sans doute un des plus couteux de l’été avec Transformers ! Incarné par Mark Strong, ce que Hollywood a trouvé de mieux les méchants ces dernières années (Sherlock Holmes, Kick-Ass, Robin Hood etc), Sinestro aurait fait un merveilleux némesis. Méconnaissable comme dans The Eagle, il vole littéralement la vedette à toutes la Corp (dont deux seuls membres parleront 5 minutes, montre en main) et à Ryan Reynolds.

Pauvre Ryan dont le léger strabisme rend un peu pathétique la moindre tentative de sérieux ponctuée d’un flashback assoupissant sur son trauma-papa. Pathétique, oui, sauf peut-être à la fin, quand il porte un masque qui lui cache son regard, quand il crie le serment de Green Lantern comme un rocker de Sum 41 (présent dans la B.O, je ne plaisante pas).

Enfin le plus gros problème, histoire de boucler cette histoire, c’est que le film se contredit lui-même, en niant sa mise en place. C’était bien la peine. Car, c’est bien précisé, pour devenir un Green Lantern, il ne faut pas connaître la peur. Et impossible de gruger, c’est cette force cosmique qui distribue les bagues vertes choisissant aussi arbitrairement qu’une primaire du parti socialiste. Sauf que Hal a peur. Peur de son passé, peur de perdre les photos de Blake Lively nues qu’il garde sur son iPhone, peur d’encore d’autres trucs mais il y en a tellement que j’ai oublié… Même les Green Lantern ont peur d’admettre qu’ils ont peur… Djiiiiz, comment peut-on être un héros galactique si on flippe pour n’importe quoi. C’est à peu près aussi absurde que Peter Parker qui perd ses pouvoirs “car il ne croit pas en lui-même”, in Spider-Man 2.

Sans crainte, ça sera un

presque 2, en sachant que c’est attribué uniquement à Mark Strong, aux Corps et au soin apporté à conserver l’univers, quitte à le nier à la fin.

Summer Blockbuster flashback : Chun Li vs Morandini

Jun 11th

Ah août 2009. Usain Bolt pétait le record du monde de 100 m. Oasis se disloquait juste avant de rentrer à Rock en Seine… Il devait y avoir Koh Lanta à la TV. Ici, c’était les blockbusters de l’amour de l’été 2009 (pas une très bonne année d’ailleurs), avec une édition spéciale consacrée à Street Fighter : Legend of Chun Li.

Ow man, tant de belles choses tel ce Spin Bird Kick nullissime.

Et puis soudain, en lisant Direct Matin (ouais je continue quand même), le choc… Two worlds collide ! Morandini et Chun Li, côte à côte, sur la même page.

Juin 2011, sortie direct to vidéo, comme il se doit. Car on a besoin de nanars cosmiques.

Boom, boom, pow ! comme dit Balrog.

Yellow Sea -The Murderer-

Jun 8th

C’est l’hypothèse qui revient chaque année : et si l’actionneur mastoc, celui qui va te percuter la gueule cet été, était coréen ? Car 2011, le cinéma coréen de rageux strikes back. Ouais, celui avec des petits asiats trapus, volontiers moustachus, qui sautent les deux pieds en avant, dans les dents. Celui qu’on aime, la machette à la main

Yellow Sea – c’est The Murderer en France ou Hwanghae si un jour, comme moi, tu te paumes au sous-sol d’un Virgin de Séoul. Je te propose d’ailleurs celui qui se trouve vers ce bâtiment :

mais ça remonte à l’année dernière, je ne vois plus trop où ça se trouve.

Je disais ça car tous les DVD sont sous-titrés là-bas. Prends ça, “lejapon”.

Donc, Yellow Sea s’inscrit dans la tradition des polars noirs du pays, sans une once de lumière et encore moins d’espoir. Pire encore : la plupart des séquences de Murderer ont été filmé à Yanji, chef-lieu de la préfecture autonome coréenne de Yanbian, une de sympathiques subdivisions de la Chine. Mais de toute manière, même Busan a l’air d’une cave quand elle est filmée par Na Hong-jin, qui avait déjà fait son coup avec The Chaser. Donc tu sais que ça sera pas joli-joli. Surtout quand c’est l’histoire d’un gus acculé par la vie et la misère qui va accepter un contrat. Assassiner quelqu’un, il n’a jamais fait mais il va évidemment se retrouver dans une mouise pas possible, pris entre deux clans mafieux.

Yellow Sea s’offre le luxe d’avoir un démarrage très lent. Ce n’est qu’après le premier larcin que tout s’emballe, le tout monté par Kim Seon-min qui s’est déjà occupé des films de Bong Joon-ho. Dès lors, fini le fondu au noir, on passe en mode jump cut à fond les ballons. Le film va prendre un rythme fou qui n’est pas sans rappeler son Chaser (on retrouve les deux acteurs principaux de ce dernier mais avec une habile inversion de rôles). Sauf qu’ici, Na Hong-jin ne s’attarde pas trop à développer les personnages : il s’agira surtout de tuer ou être tué. C’est à ce moment qu’on retrouve ce qui fait la classe des films coréens, ce stamina incroyable qui fait que ses antihéros survivent jusqu’au générique de fin. À tout : aux coups de couteaux, aux crashs autoroutiers et aux haches plantées dans le dos. A la clef des courses poursuites absolument Airwolf, généralement seul contre une meutes équipée en lames. Dieu bénisse l’interdiction des armes à feu en Corée.

En prime Yellow Sea t’offre ce que j’appelle le Pack “Elite” du cinéma coréen, ce panaché un peu gue-din de genres : de la violence mastoc, une scène de caisses qui renvoie Fast&Fu chez sa Madeo mais aussi de l’humour à froid, une satire sociale, un apercu sur les méconnus Joseon-jok , ces coréens de Chine… Et puis cette mélancolie folle qui te ronge l’âme.

Merci Cannes, Un Certain Regard sur la course, machette à la main.

Sortie en France le 20 juillet 2011.

Ow man, ça m’a redonné envie d’écrire sur la Corée…

Soudain, Pasolini me manque

Jun 5th

Difficile d’expliquer pourquoi, mais voilà. Comme je lui ai fait un texte, il m’a fait cette banderole. Soudain, c’est le choc : François Bayrou est le portrait craché de Gabriel Byrne.

Mais l’important, c’est cette affiche de film. Je peux mourir en paix :

From Photoshop to emotion.

Follow

Follow

Com-Robot