Summer Blockbuster Front 2013

C'est reparti. Après un cru 2012 formidable, chacun y va de son plan quinquennal de domination cinéma. Chacun a son film de zombie, de super-héros ou de robots dans les bacs. Je sais que ça parait absurde d'appeler ça "Summer Blockbuster" alors qu'on est tous en manteaux. Comme quoi le dérèglement climatique prévu par la ribambelle de films post-apo à venir est en fait notre futur. Au moment où Michael Bay se lance dans des petits films intimistes, où l'apocalypse se fait annuler à coup de fulguropoing, rejoignez-moi dans ce moment de communion et de destruction. Prelude : A Good Day to ...

Urbex : le dortoir abandonné de Tokyo

Il y a le Japon du cliché, "entre tradition et modernité", et son croisement de la "Sortie Est de Shinjuku" avec des néons partout. Et il y a ce dortoir en ruines. J'ai tellement utilisé la métaphore des "ruines nostalgiques" qu'elle a fini par perdre son sens. C'était jusqu'à ce que je découvre un endroit comme le dortoir de Seika. Une ruine planquée en plein Tokyo, cachée par une végétation anarchique. Des travailleurs chinois y vivaient, jusqu'à ce qu'un incendie ravage l'établissement il y a quelques années. Le rez-de-chaussé est calciné mais les chambres des étages supérieurs sont intactes, laissant apparaître des ...

Saint Seiya le film live, le Casting Call

Double actu Saint Seiya. Tout d'abord le jeu vidéo (plutôt réussi) que j'avais largement évoqué ici. De deux, on est à une quinzaine de jour de la diffusion de Saint Seiya Omega, le reboot japonais destiné aux plus jeunes. Mais ce qu'on aime, c'est le Saint Seiya original, le Sanctuaire, les bons épisodes canoniques avec Seiyar, Shiryû et les autres. Le mercredi aprèm... Si t'as pas connu ça, mec... fais quelque chose ! Et si on "castait" les acteurs idéaux pour un Saint Seiya live ? La règle du jeu ici sera de prendre les meilleurs d'aujourd'hui. Interdiction d'utiliser une machine à ...

Surviving is Fun, Partie 1: en jeux vidéo

Bienvenue dans cette série d'articles consacrés à la survie. Survivre, un hobby qui pour l'instant me passionne. On va commencer avec Dame Nature qui se venge dans Cabela's Survival : Shadows of Katmai. L'histoire simple d'un homme contre la Nature. Ou plutôt contre les éléments qui ont décidé que Logan allait souffrir. Mais rien n'arrête le plus badass des héros qui ferait passer Nathan Drake pour un chanteur de K-Pop. La Nature doit et va regretter de l'avoir fait chier, bordel de merde. Mais avec un nom qui sent la testostérone comme "Logan James", on ne peut être qu'un beau gosse. Depuis les décombres ...

Spider-Man XXX: A Porn Parody, Review

Précautions d’usage. Malgré la puissance de feu des Airwolf et les balises Spoiler qui dissimulent les scènes de sexe non simulées, cet article est NOT SAFE FOR WORK. Je ressors donc le logo de circonstance : En n'activant pas les balises spoilers, cet article pourra se lire "presque" normalement, non sans perdre quelques vannes aux passages. Mais globalement on va nager dans des eaux NSFW. Maintenant que tout est dit, passons à… Note: À vrai dire, je me suis interrogé sur la pertinence de parler de ce film. Après Batman XXX et Superman XXX, en devenant une véritable franchise, j'ai pensé que Vivid avait un peu ...

Dans les dents 29 : Comics, Propagande & Fascisme de merde

Disclaimer: A l'origine, je voulais juste écrire un avis sur Holy Terror, la dernière oeuvre de propagande (selon ses propres termes) de Frank Miller où un pseudo Batman part en guerre contre Al Qaida. Puis m'est revenu des idées d'autres articles comics laissés en plan. Mais tu me connais, tu me lances sur le sujet and there you go, 15,000 signes de politique dans la bande dessiné US. Pour Holy Terror, c'est tout en bas. J'aime la propagande. Vraiment. Pour le fils d'immigré d'une famille russe qui a fuit le communisme (ton serviteur), c'est devenu un jeu : trouver la propagande qui ...

Girlfriend Experience

Aug 24th

A la base, le sujet est ravissant. Sasha Grey, peut-être l’une des rares stars du porno dont je situe à peu près grâce à quelques chef-d’œuvre de sa filmo (google image : Sasha Grey’s Anatomy !), joue dans le dernier Soderbergh, troisième film de l’année si on compte Che 1 et Che 2. La fameuse Girlfriend Experience, c’est ce plus-produit de l’Escort-girl. Elle ne se contente pas simplement de coucher avec le client, mais lui tient la main aux expos et écoute ce qu’il a à raconter. Le piment de l’histoire, c’est que le personnage de Grey a aussi un boyfriend avec qui elle vit dans un riche appart’ de Manhattan. Parce que parait-il que ça ne se fait pas, d’avoir une vie sentimentale dans ce métier.

Mais ça, c’est le faux sujet du film, et ceux qui s’attendent à des séquences de blow job full frontal seront déçus. A peine une scène de nudité, that’s it. Le vrai héros de l’histoire, en pleine course finale à la Maison Blanche, c’est la crise. Elle plane dans toutes les scènes.

Tous les traders, les banquiers, les commerçants qu’elle a l’occasion de côtoyer n’ont que ce mot à la bouche. Ils se laissent par moment complètement submerger par leur désarroi, plus que par une plausible misère sentimentale. Sasha les écoute, placidement, avec son joli minois hautain, se rendant sans doute compte qu’elle n’arrive même pas à être cette petite bulle de réconfort dont ces mecs complètement détruits ont besoin. On arriverait presque à plaindre. On pourrait voir du vide dans ce faux documentaire, alors qu’en fait, en le dévouant entièrement à la crise, c’est peut-être un des films les plus subtilement politiques de l’année.

Dans les dents ! Maxi Best of

Aug 22nd

Ah Matt, le lover. Pas trop de comics en rentrant, cool, ça évitera de vendre un rein et peut-être même qu’il en restera pour se faire un week-end d’université d’été à la Rochelle.

Wolverine Weapon X 4 dont je parlais ici. Comme avant, c’est du Wolverine bien écrit, ce qui n’est pas donné. La preuve : il noie un mec dans du champagne tout en se faisant encore poursuivre par les mercenaires (oui, toujours les mêmes, avec les griffes laser et les balles qui inoculent 34 types différents de cancer). L’un d’eux est dégouté, il n’a pas eu le temps de finir son Faulkner, mais heureusement, entre deux coups de griffes, Logan lui spoile la fin de « Go down, Moses ». Puis, moment samouraï, ils rentrent leurs griffes devant un car scolaire pour aller finir de se taillader dans une ruelle. Totalement Airwolf.

L’Incredible Hercules 132 continue sur sa lancée de goodness. Désormais accompagné par son père Zeus redevenu enfant (long story). Balder, nouveau souverain d’Asgard, vient demander de l’aide au barbu. Hercules se moque de lui pour avoir banni Thor parce qu’il n’a fait que tuer accidentellement son grand-père, le genre de truc classique chez les dieux de l’Olympe. Et pour confronter des elfes, il se déguise en Thor. Bidonnant.

Daredevil fête son 500ème numéro. En fait, c’est une renumérotation sauvage, la mode chez Marvel en ce moment. C’est aussi la fin du run de Brubaker, sans doute un des meilleurs sur le personnage. Un de mes arcs préférés à ce jour était la mythique descente aux enfers de DD écrite par Ann Nocenti. Le listing de la malchance : séduit par Thypoid Mary, détruit (again) par le Kingpin, les os brisés etc. Daredevil est un personnage qui fonctionne mieux dans les extrêmes, dans le désespoir quand il est poussé à bout. C’est un personnage dostoïevskien et Brubaker l’avait très bien compris au début de son arc, il y a plusieurs années, lorsque Matt Murdock croupissait en prison. Il était à deux doigts d’y perdre son humanité, acculé, torturé par la douleur et la peine. Une quarantaine de numéros plus tard, toujours dans la mouise. Sa femme est dans le coma et sa famille le poursuit, il a murdoché Dakota North puis s’est retrouvé dans une relation orageuse puis s’est vu proposé la tête de The Hand, le clan ninja… Il s’est même associé au Kingpin pour détruire ce même clan, ce qui a forcé son meilleur ami à le virer de leur cabinet. C’est la merde, aussi bien à Hell’s Kitchen qu’à Ninja-land. Il n’a plus rien à perdre. Du très bon comics de super-héros, noirish à souhait. Bonus, une histoire de Nocenti et Aja plus un inévitable reprint d’une histoire de Miller.

Street Fighter : Legend of Chun li

Aug 20th

Street Fighter : Legend of Chun li aurait pu être un brillant blockbuster… en 1988. Là, c’est une FAQ de tout ce qu’il faut pas faire avec de l’argent.

M.Bison, notre grand méchant de l’histoire, a grandi dans des flashbacks sépia de Thaïlande. Comme il était vraiment méchant, ce fils de missionnaire irlandais a mis toute la bonté qu’il avait en lui dans le fœtus de sa propre fille qui deviendra, si j’ai bien compris, une pute russe. Beaucoup d’années plus tard, il a besoin de Monsieur Li, le père de Chun, pour monter son empire du crime, Shadoloo. Il le capture et l’oblige à rester pendant 20 ans dans la même pièce avec un ordinateur pour faire le site web de son organisation. Chun Li, Kristin Kreuk (horrible choix), la Lana Lang de Smallvile, décide un jour de se venger. Elle rencontre Gen qui lui donnera des protips question baston et qui surtout la manip à faire au stick pour balancer une boule de feu tout en traçant un Ying/Yang par terre. La subtile frontière entre le naze et le «plus c’est pourri, plus on va se marrer » n’a jamais été aussi fine.

Question cinoche, on est pile sur le créneau Hollywood Night, mais avec deux, trois scènes de combats. Il y a même la visite d’un strip club, passage obligé de toute enquête qui se respecte. Charlie (un keum d’American Pie) dirige le scénario côté police tandis que le casting de la loose se prolonge chez les méchants. Balrog est joué par le pauvre Michael Clarke Duncan, échappé de Daredevil le film tandis que Vega est incarné par Taboo, échappé des Black Eyed Peas qui auront décidément pourri notre été. Ceci étant, en France, on se serait mangé Bénabar ou Christophe Maé.

“Tu vas payer pour Boom Boom Pow”.

Le tout est emballé par le mec de Roméo Must Die. Tout un programme.

Ah la scène incompréhensible d’homo-séduction de Chun Li…

Un effet spécial créatif, le “passe ton costard à l’envers pour faire croire qu’on t’a retourné la tête”.

Pas de chance, il fallait que le coup le plus sympa de Chun Li soit aussi une des scènes les plus nulles jamais filmées.

J’ai peine à le croire mais Street Fighter : Legend of Chun Li fait passer le film avec Jean-Claude Van Damme au rang d’œuvre majeure du cinéma d’action.

M.Raoul Julia, un mot ?

Departures

Aug 18th

Quand on s’assoie devant Departures, oscar du film étranger et nippon de surcroit, on se dit que le cinéma nippon va balancer du petit bois, qu’on va voir ce qu’on va voir. Et en cela, on n’est pas déçu. Okuribito, in v.o, est un proto-film japonais comme on n’en faisait plus, réutilisant une partie des éléments qui font le succès de ce genre si spécial qu’on appelle « Film à Oscars ». Il faut que ce soit un tire-larmes, tout en étant optimalement consensuel. Special move ici, une première scène incroyable. Le cahier des charges est rempli, et c’est peut-être ce côté méthodique dans la recette qui lui donne un arrière-goût pesant.

String Fellow (on l’appelera ainsi) est un violoncelliste qui se retrouve au chomedu, sans doute à cause d’internet qui casse le business des concerts. Avec sa femme Cathlyn (joué par la nana de Hanabi, même acting crispant, 15 ans plus tard), il part vivre dans le village de son enfance où il retrouve du taff’ grâce à Dominic Santini, un vieux bourru mais à qui on ne la fait pas. Son rôle : assistant embaumeur funéraire. Metteur en bière. Il devra préparer les morts selon des rites très spécifiques, tout en affrontant les quandiraton des gens. Là-bas, toucher un mort, “ça porte malheur”, c’est un métier déshonorant etc.

Le côté tire-larmes est évident : la mort, qui ne l’a jamais rencontré, ici, là, dans sa famille, ses amis, tristesse, mélancolie, temps qui passe, tutti quanti. Et ça marche. Méthodiquement, le film vous arrache des larmes, ça renifle dans la salle parce que tout le monde s’y retrouve, alors qu’il parait évident que tous les vieux apparaissant à l’écran sont susceptibles d’y passer, pour démontrer qu’un jour, on va avoir besoin de ce type de travailleurs.

Et même qu’à un moment, comme dans le générique de Supercopter, le String Fellow japonais joue du violoncelle en plein air. Comme un poseur. Departures, c’est ça, pas mal dans la pose. Flm à Oscars, donc. Un peu comme les restos estampillés Flo’ :pas réellement surpris mais prestation millimétrée dans son assiette.

Dans les dents ! Maxi Best of

Aug 5th

Les comics reviennent sur Robotics. Aléatoirement, une pile sera examinée, selon mon humeur. N’importe quel connaisseur dirait que c’est le mauvais moment de parler des X Titles. Y’a quelques semaines, le mec peu assidu devait se farcir Astonishing X-Men, Dark Reign Avengers Uncanny X-Men Utopia 1, Dark Wolverine 75, Wolverine First Class 16, Wolverine Noir 3 de 4, Wolverine Weapon X 3, X Factor, X-Force et X-Men Forever 3. Et si les trois titres réguliers où l’on voit Wolverine ne lui suffisent pas, il reste encore New Avengers et le fils de Wolverine dans Dark Avengers. Le tout la même semaine. C’était risible avant, c’est maintenant ridicule. Depuis il y a encore Dark X-Men qui est venu s’ajouter à ce capharnaüm. Mais après ce Maxi Best of, tu seras incollable.

Malgré un logo moche, Utopia X, le crossover Dark Avengers/ Uncanny X-Men, commence pas mal si on a un cerveau branché sur la simplicité du tout début des années 90. Mais pour mieux comprendre ce qui s’y passe, un peu de background est indispensable. Get set.

Les X-Men ont lourdé Xavier depuis quelques années. Comme ça. Il y a comme une ambiance d’UMP en plein post-chiraquisme qui pèse sur les X-Men. Le groupe qu’il a formé ne veut plus entendre parler de lui et Cyclops a pris la direction des opérations. Ils sont allés s’installer à San Francisco, métaphore « mutant pride », avec sans doute moins d’impôts locaux et tout. Au passage, clever move, ils ont récupéré Northstar comme vitrine gay. Un arc sur deux, on se tape Greg Land qui dessine tous le monde grâce à des .jpg de site de cul. Résultat, des gueules interchangeables, souriantes façon ultrabright, méga crispant. Le reste du temps, c’est mieux.

Pendant ce temps, de l’autre côté du pays, Norman Osborn contrôle H.A.M.M.E.R, ex-S.H.I.E.L.D. Tout le monde semble avoir oublié qu’il a été plusieurs fois en taule, qu’il a tabassé son fils, ses meufs. Non que dalle depuis tout le monde le considère comme le sauveur de la Terre face à la crapulerie extra-terrestre. Pire qu’un Balkany : plus c’est gros et plus ça passe. On lui a filé la clef des Supercopters, des Superflics, et il s’est même bricolé une armure bleu blanc rouge. Plus royaliste que le roi. Il dirige les Avengers (qu’on appelle aussi Dark pour ne pas les confondre avec les « new » et les « Mighty »). En fait, son équipe est composée de vilains déguisés. Bullseye fait Hawkeye, Venom se fait passer pour Spider-Man et c’est Daken, le fils de Logan, qui fait Wolverine en costard marron.

Comme il a un peu de temps devant lui, il monte ses propres X-Men, suivant ses méthodes zarbi. Wolverine junior, encore. Emma Frost. Dark Beast. Cloak & Dagger etc. Il pratique l’ouverture pour déstabiliser l’opposition.

Après quelques émeutes à S.F, il décide d’intervenir et d’affronter Cyclops dans « sa » ville. Il vient d’ailleurs à sa rencontre pour lui lancer un ultimatum. En jet pack. Tout le setup est très étrange. D’abord, comment rendre crédible une émeute de mutants alors qu’il y en a, allez quoi, 300 dans le monde ? Même la haine pour une minorité de gens de 300 gus, ça parait abusé. Mais bon admettons, c’est un prétexte à la baston. Mais globalement toute l’idée d’Osborn qui dirige le monde Marvel dans une grande conspiration globale ne tient pas « à notre époque ». Il y a un an encore, c’était Bush et une Maison Blanche comateuse. Depuis Obama, le complot a pris du plomb dans l’aile.

Ça, ça marche pas.

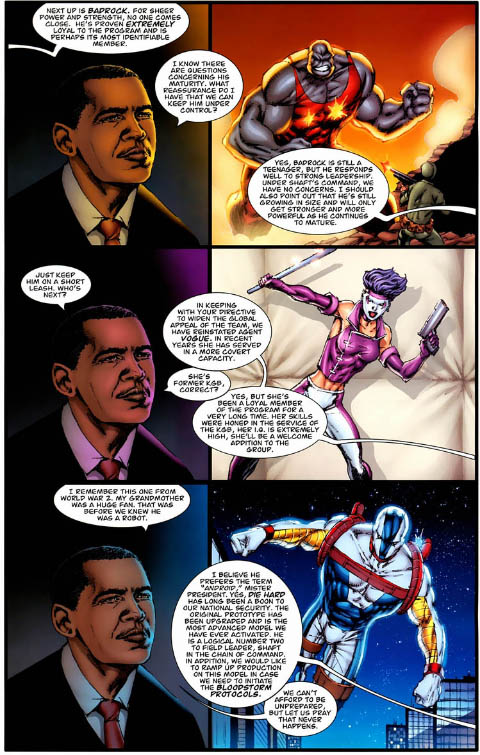

Bon, là, c’est du militantisme…

Là, c’est non, mais par principe.

Houla…

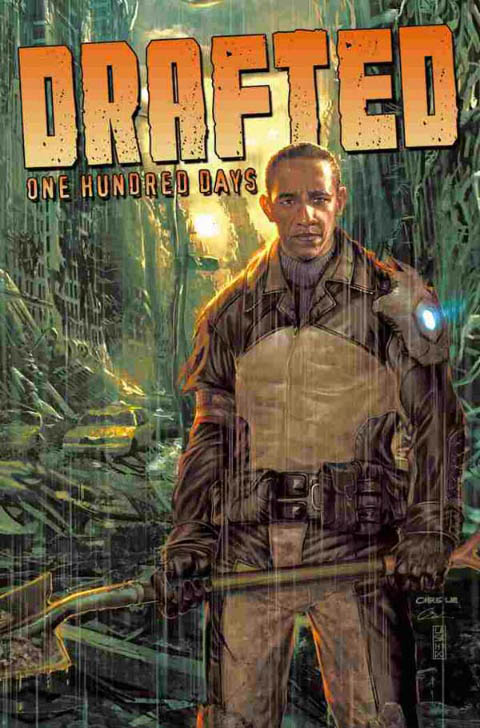

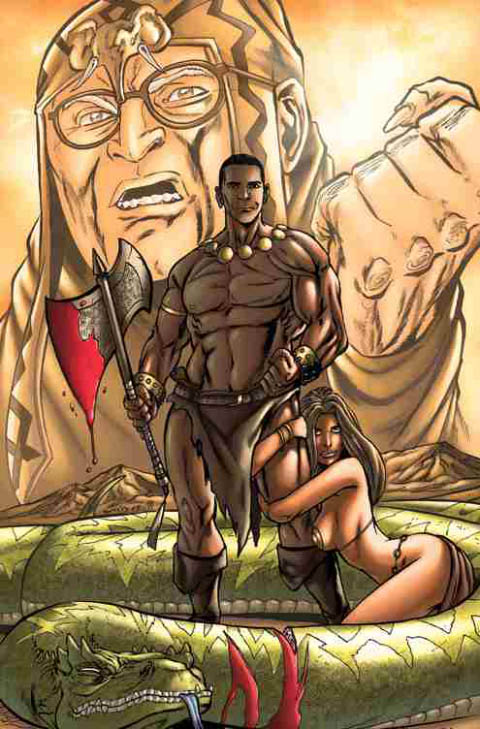

On a Obama en Conan, guerrier du cosmos, mercenaire justicier, toute la propagande folle marche.

Dans Dark X-Men, Osborn montre les tofs de sélection d’Avengers à Obama (véridique). Pas possib’. Mais bon, baston écrite par Matt Fraction, on dit pourquoi pas. Comme d’habitude avec les crossovers, il faut lire uniquement le titre central et laisser les spinoffs dans les bacs. Dans le genre piège à gogo, dans le premier numéro de Dark X-Men, Osborn vient demander à Namor de devenir membre de son équipe. Sous la douche. Sur une dizaine de page. On a un mec en costard qui parle à un mec à oilpé sous la douche. Non. Mais Cyclops en jet-pack, oui.

Un autre truc à savoir sur les titres X, c’est que Wolverine dirige un groupe commando, X-Force. Du jamais vu, un nom pareil. Mastermindé par Cyclops dans le plus grand secret (même de sa White Queen de femme, il est balaise), cette équipe tue en scred’ les ennemis de la race mutante. Ce qui est assez débile, c’est que Wolverine, même en costume noir, il est assez reconnaissable. Tu vois un mec avec un casque atypique en pointes, 3 griffes à chaque main, y’a peu de chance que ce soit Satan Petit Cœur.

A ses côté, Wolverine a choisi d’avoir sa fille, rien à voir avec le faux Wolverine d’avant. Il a aussi un Thunderbird encore vivant, d’autres gus nuls ainsi qu’Angel qui redevient parfois Archangel quand il s’énerve. Jamais compris pourquoi. Mais en même temps, X-Force est assez fumeux et le dessin grim & gritty le rend parfois illisible. L’épilogue de Messiah War, un crossover Cable / X-Force se termine façon congrès de Rennes, sur pas grand chose.

Road Runner dans le monde X, c’est Cable & Bishop.

Cable avec la fille messie qu’il a adopté partent dans le futur. Ils sont poursuivis par un Bishop complètement nutso qui veut les zigouiller parce qu’il est convaincu que c’est la gosse qui va foutre en l’air son continuum à lui. Ouf. Et Bishop joue le coyote : il se fait défoncer à chaque fois. Il perd un bras au tout début, puis un œil récemment. Puis se chope une grosse cicatrice sur le front ce qui lui file un look de tirelire black. Et à chaque fois il continue. Un vrai show SM à la Preacher. But i disgress.

L’autre élément, beaucoup plus cool par contre, mais dans Uncanny, c’est Beast qui a monté le X Club, une assos’ de scientifiques mutants, histoire de trouver un remède face à l’extinction des mutants. Il regroupe Yuriko Takiguchi (un ingénieur en robot tueur de Godzilla), Madison Jeffries (ancien membre d’Alpha Flight, remember Box !), Kavita Rao (la fille) et Doctor Nemesis, l’inventeur du premier Human Torch période WWII, qui était en train de chasser, off the radar, des super-scientifiques nazis planqués au Brésil. Le positionnement marketing de ce mec est sans doute ce qu’il y a de plus Airwolf au monde. Répétons-le ensemble: « savant chasseur de super-scientifiques nazis ». Le X Club voyage même dans le temps pour récupérer de l’ADN important pour leur recherche, un chouette stand alone.

Mais le deuxième X title alors ? New X-Men est devenu X-Men Legacy, un comics road movie où Xavier, semi-amnésique, retourne voir ses anciens camarades pour comprendre qui il est. C’est assez lent (hé, le mec était en chaise roulante y’a même pas quelques années, faut pas trop lui en demander) et bourré de détails hallucinants qui feront vibrer le cœur des fans de continuité. Mais globalement, c’est assez ennuyeux. Les ventes ont chuté et Legacy va commencer un nouvel arc avec Rogue qui va partir à « la recherche d’elle-même ». Player fun 40%.

X-Factor continue son chemin, en se positionnant un peu sur le créneau Tarantino du monde X. Personnages à la limite de l’alter-universalisme tirés de la liste des « que sont-ils devenu », avec des références obscures, des dialogues habiles qui essayent de rappeler aux gens que c’est clever, avec des situations cocasses à la limite de l’absurde. Rictor, le mec retrouve Shatterstar, le perso type des années 90 et lui roule une galoche. Roooh. Syrin donne naissance au fils de Madrox qui est en fait un de ces duplicatas. A peine venu au monde, le marmot est réabsorbé par Madrox sous les yeux horrifiés de ces coéquipiers. Yuck. Malgré la Shock value de cette mort à la limite du malsain, on a du mal à comprendre où va ce titre qui présente des mutants de seconde catégorie qui vont à droite à gauche et qui… bah font « des trucs » en droppant des vannes.

Même New Mutants a plus de raison d’être : il s’agit d’une mini-série pilote qui pourrait devenir un ongoing si ca marche. Son concept est un peu bancal : les nouveaux mutants des années du début des années 80 se réunissent pour aider des potes en danger. Pas si nouveau que ça, les mioches donc. Entre temps, Marvel a sorti un autre nouveau New Mutants, Academy X, puis the New Xmen… Oh et Young Xmen. Marvel a compris qu’un comics avec« ils sont jeunes » comme unique argument n’intéresse personne. Donc ils en ressortent un nouveau. L’argument ici, c’est « ils étaient jeunes et si par chance tu lisais des comics dans les années 80, tu connais les persos ». Ouais ouais…

Mais Wolverine… C’est plus possible là. Pourquoi sortir des trucs comme Wolverine Noir ? Ou même Old Man Logan, un elseworld pas palpitant de Millar qui prenait tellement de temps à se terminer que Marvel a décidé de passer à autre chose. Quelle est encore l’utilité de Wolverine : Origins, à part raconter des histoires cachées de son passé avec des némesis nuls imaginés de nos jours ? Au moins Wolverine First Class raconte des untold stories du milieu des années 80, quand il faisait équipe avec Kitty Pride. Là c’est clair. Dark Wolverine (à partir du numéro 75) nous raconte la vie de Daken, son fils japonais qui a la coupe de cheveux d’Oub, le petit indien à la fin de DBZ. Une page sur deux, il y a une grosse référence à Œdipe Roi, genre pas méga subtil. Enfin, avec ce titre solo, le fiston n’apparait que dans 3 titres réguliers…

Weapon X est devenu son titre solo principal parce que… euuu… Il est bien écrit. Ou plutôt il est conforme à ce qu’on devrait s’attendre au poilu canadien. Pour une raison XY, il se fait chasser dans une forêt amazonienne par des mercenaires armées de griffes laser. Cool. Leurs fusils sont chargés avec des balles capables d’inoculer une trentaine de cancer différent, comme le Polonium made in KGB. « Ca ne le tuera peut-être pas, mais ça le ralentira ». Débilos, ok mais on a le sentiment que c’est le Wolverine le plus cohérent du moment. Dans les dents, précisément.

Faut-il vraiment parler de X-Men Forever ? Bah oui, tant qu’on y est. Début des années 90, Claremont se fait lourder au profit de Jim Lee de X-Men. Lui, qui a tout apporté aux mutants, célébrité, richesse, films, Wi-fi, a fait quelques comebacks amis sans grand succès. Aujourd’hui, Marvel lui offre Forever, qui reprend juste après le combat des X-Men contre Magneto de nonante un. Du coup, le papy se permet un peu tout et n’importe quoi, on est dans un monde doublement imaginaire. Tout est comme figé dans le temps, que ce soit les personnages, les uniformes, les attitudes. Le but de la démarche, c’est de permettre à Claremont de reprendre là où il était resté, juste avant de se faire lourder, et qu’il puisse s’amuser dans ce bac à sable. Dans le principe, c’est pas mal. Qui ne voudrait pas reprendre l’histoire en 2002, là où on a abandonné Lionel Jospin comme des scélérats ? Mais à quoi bon en fait, reprendre les X-Men pile à ce moment, avec Fabian Cortez ou un Nick Fury en costard cravate. Vingt ans quoi. Du coup, ça joue sur des petits détails, sur une shock value que ne peut pas se permettre les titres X habituels, du genre tuer Wolverine, impensable avec sa dizaine de titres et la psychanalyse de ses mômes à assurer.

Oh j’ai failli oublier de parler d’Astonishing X-Men, le « maxi » titre lancé pour Josh Whedon, pour qu’il buffyze les X-Men. Mais Josh, il est parti écrire sa propre série, Dollhouse (regardable à partir d’un certain épisode où brusquement la sauce prend). Ceux qui se retrouvent avec l’eau du bain, c’est Warren Ellis et Bianchi. Bon, les dessins de Bianchi sont jolis et même s’il n’est pas impeccable, il a son pool de fans. Qui aiment donc les jolies images peintes, collées entre elles avec photoshop. C’est une méthode. Ellis, lui, n’a jamais réussi à percer dans le super héroïsme marvelien. En général, il tient un high concept et brade autour, comme pour son Iron Man. Tout commence par un meurtre, le travail d’un mutant artificiel. Ils partent à sa poursuite en Indonésie. Le mec se tue et on découvre qu’il est d’un monde parallèle. Ensuite on se retrouve en Chine, avec plus de mutants artificiels, et puis au final, on déboule sur Forge qui semble avoir pette les plombs. Bref conflit cosmique et euuu…. En fait, on s’en fout. Ce n’est pas très intéressant. On nous vend une invasion de l’espace pour se retrouver avec un Forge fou, à nouveau. Puis explosion façon Michael Bay pour conclure. Bianchi ne s’occupera pas de la suite. On lui préfère Phil Jimenez. Tant mieux.

Bilan des courses dans le X-realm: Uncanny, oui, parfois.

United Red Army

Jul 7th

On a du mal à croire, quand on voit le Japon d’aujourd’hui lénifié par l’industrie du loisir, qu’on puisse y trouver encore un activisme politique, encore moins du communisme. Cependant, la crise qui frappe de plein fouet le Japon a, semble-t-il, relancé une vague d’intérêt pour Marx et son Capital, comme si les réponses apportés par 60 années de capitalisme galopant post-WWII avaient laissé un manque. C’en est fini du « pas-de-politique » à œillères, les gens veulent savoir.

United Red Army, réalisé par Kôji Wakamatsu, un mec venu du ciné undergroup jap dit pink eiga, trace le portrait assez peu flatteur des factions communistes d’assaut. D’un côté, la Fraction Révolutionnaire de Gauche, F.R.G. De l’autre, la Faction Armée Rouge, la F.A.R. Mais rien à faire, ce biobic est tellement massif qu’il en devient limite insoutenable, et pas seulement pour la longueur.

Tout commence vraiment bien : montage d’archives sur fond de Jim O’Rourke (top!), avec un narrateur dans le coup, et les émeutes étudiantes qui passent à toute berzingue. Exceptionnel. Mais là, ce n’était que la première heure. On bascule après dans une mise en scène un peu drama jap commençant dans la gaudriole. Faut les voir, ces mecs qui dévalisent des commissariats comme des bouffons pour chopper deux, trois armes. La caméra les traite presque avec tendresse. Malgré les engueulades, les factions extrémistes s’unissent. Les révolutionnaires partent tous en camping d’entrainement dans les montagnes nippones. Alors que le décor se prête plutôt au tournage d’un épisode de sentaï, ils vont tous perdre les pédales et se forcer les uns les autres à faire leur autocritique. Ils se tabassent. Certains meurent sous les coups. Les autres tombent comme des mouches. Avant même l’intervention de la police, la prise d’assaut finale, il y a déjà eu une dizaine de morts.

Voilà en condensé 3 heures de film, rendu absolument intolérable par ses scènes de torture physique et psychologique. C’est un procédé assez intelligent déjà utilisé par les films ayant pour trait l’holocauste : les rendre absolument irregardable par le contenu ou la longueur, comme pour mettre en exergue l’impossibilité de montrer ni de raconter des choses horribles. Je ne suis pas persuadé que ce soit la meilleure des méthodes ici. Cinématographiquement, c’est insoutenable et malheureusement, on voit trop souvent la reconstitution carton pâte (même si les acteurs ressemblent vraiment aux révolutionnaires wanabee). Mais U.R.A pose de réelles questions sur un pays dont les habitants peuvent basculer d’un fascisme pur sucre à une conscience politique radicale.

Par contre, c’est sans doute une des meilleures radiographies jamais faite sur les otakus. Les révolutionnaires dont on fait le portrait aussi, ce sont des « marxiste no otaku ».

Transformers : Revenge of the Fallen

Jul 5th

Michael Bay te regarde. Il sait ce que tu veux. Des explosions. Et de la nana qui court au ralenti. Bay ne ment pas, il ne joue pas avec les sentiments et Transformers 2 a l’assurance arrogante d’un Bad Boys 2 dont il a canalisé toutes les « qualités ».

Un film tiré d’une gamme de jouets, transformée en dessin animés. Il y aura forcément un rapport étrange à l’enfance, surtout avec Spielberg à la prod. Dans le premier bang, les Autobots jouaient à cache-cache dans une maison pavillonnaire, la même que E.T, du pur Spielb’80’s. Transformers 2 essaye de puiser dans toute les prods de Spielberg pour remplir les vides situées entre explosion A et explosion B. On sent même naitre une vraie dynamique Indy quand Sam (même acteur qu’Indy Jr) trouve son temple d’Egypte (le même rade que la dernière croisade), après une énigme digne de l’Arche perdue. Les petits robots se transforment en Gremlins et jouent à la mini-guerre façon Small Soldiers devant le regard éberlué de Kevin Dunn (même acteur que dans Small Soldiers, again). Et de l’humour, à ne plus savoir qu’en foutre.

Un, deux comic relief maxi, ça va encore. Mais Transformers 2 n’est pas un film coréen, qui essaye de trouver un équilibre. Ici, l’humour est agressif et remplissant. Sans lui, la machine tournerait encore parfaitement. Prenez Leo, le nouveau colloc’ de Sam dont le jeu n’est pas sans rappeler la finesse de legendary Jar Jar Binks. Il n’a absolument aucune utilité propre. Son rôle pourrait être kärcherisé, le film ne changerait pas d’un iota. Cet énergumène se partage la vedette tarte à la crème avec la famille de Sam (sa mère qui mange de la drogue à la fac, ça aussi houste), deux robots jumeaux qui parle wesh (les « Ghettobots » ?), les petits robots maléfiques dont le plus nouveau centriste d’entre eux se branle sur la jambe de Megan Fox, les couilles de Devastator et attention, un plan totalement gratuit sur deux chiens qui s’enfilent. Il ne manque plus que deux, trois chutes et on tient un nouveau genre, le Mecha-burlesque. Pour sauver ce merdier, arrive au milieu du film John Torturro qui joue encore plus over the top qu’avant. Il faut le voir, monter seul la pyramide de Guizé, face à des robots, à balancer des oneliners cultes. Not on my watch. Mais quand on se rend compte que c’est Jésus de Big Lebowski et son jeu cocaïné qui est la partie comique la plus réussie du film, on se dit qu’on est passé à coté d’un truc.

Dans ce merdier, le scénario n’a fait que reprendre que le schéma d’Indy IV (pas un bon exemple), c’est-à-dire aller d’un point A à un point B, de B à C, effaçant au passage toute notion de cohérence. Pour aller plus vite, les héros se téléportent. Avec une explosion hein, Magic Bay veille.

TF2 essaye de jouer au divertissement total, en misant à fond sur la comédie, la baston, la fable moraliste (les derniers plans, ouch) sans jamais réussir et parfois en passant à des années lumières de l’objectif escompté. Même ce qui était installé dans le premier film est sagouiné. Genre le chef des Autobots, Optimus Prime. Il n’est vraiment pas compliqué, Optimus. C’est un leader à la noblesse inégalable, un mélange de Roi Salomon et de Lionel Jospin (ou Abraham Lincoln, l’équivalent version states). Dans sa première scène, il abat froidement un Deceptican dont le seul crime était de… bah d’être là.

Son némésis Megatron, une fois revenu, a une scène absolument incroyable avec Starscream, complètement dans l’esprit TF G1. Et paf, plan suivant, il a un maitre (qui se reconnait grâce à sa barbe métallique) devant lequel il se prosterne. My master et tout le toutim. Le doctor Doom robotique qui s’écrase comme une lavette. TF2 n’arrive même pas assurer là-dessus et préfère devenir un néo Fast & Furious écrit avec de gros sabots comme Taxi 1234 (voitures, vroom, méchants caricaturaux, rap et bombasses, abonnement à Tunning&babes magazine).

Not on my watch.

Il n’y a pas des masses de circonstances atténuantes mais en cherchant bien, on en trouve un peu. Il y a un SR-71 Blackbird et à un moment un aspirateur Dyson se transforme en robot. Le mecha du quotidien qui fait kri kru kru kro, voilà une lueur d’espoir.

Sauvé par un Dyson donc:  mais pas plus.

mais pas plus.

Follow

Follow

Com-Robot