Kamui

(Voir à droite.)

Posts by Kamui

Dragon Ball Evolution

Apr 2nd

Au cours de la projo, dans mon fauteuil…

Les mots manquent pour décrire ce machin, une vision totalement brochette-fromage du manga. Quand on voit la séquence du « tournoi », on se demande même si quelqu’un de l’équipe a touché un jour le bouquin de sa vie. Chaque petit détail du film est une défaite du bon goût et même, plus simplement, du sens de l’observation. Piccolo, Bulma, Chow Yun Fat dans le rôle de Pat Morita, rien ne colle, si ce n’est peut-être Yamcha, absolument inutile (et donc conforme à l’original). On ne pouvait pas s’attendre à grand-chose d’un Goku qui demande à son grand-père de lui apprendre à pécho des filles au lycée (sa première réplique du film). Histoire de se dire que ce ne fut pas une perte de temps, l’idée des « capsules ». Ces mini-Transformers est peut-être « l’évolution » la plus habile de ce croisement Beverly Hills 90210 et de Karaté Kid mâtiné de chinoises en lycra qui donnent des coups de pieds moyennement réussis. Même Matrix Revolution représente une tentative plus aboutie de DB que ça.

Bilan:

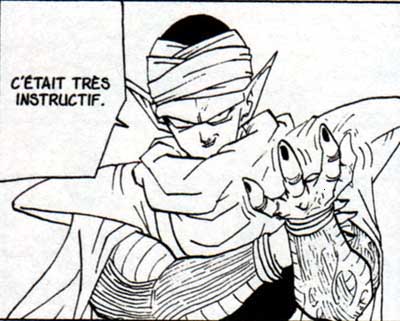

Et comme dirait Piccolo après toute expérience dangereuse et approfondie:

En toute logique:

Bonus track

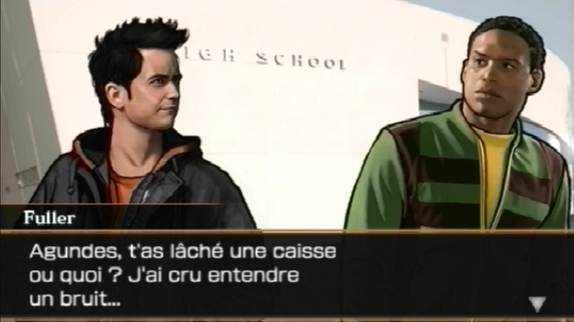

Et comme on est dans le kif, voici des dialogues authentiques du film intégré au jeu de baston psp. Some goodness !

24 City

Mar 7th

On nous vend la crise comme inévitable, à coup de reportage moyennement optimiste chez Pernault. Mais de l’autre côté de la Terre, on casse. Après le sublime Still Life et Useless, Jia Zhang Ke nous offre encore une master class magistrale de lucidité et d’esthétisme mélancolique. Après la ville s’apprêtant à se faire engloutir « pour faire une jolie vallée », il plante sa caméra dans une grosse usine dans le Chengdu. A mi-chemin entre docu (l’usine est sur le point d’être démantelée) et fiction (certains personnages interrogés sont des acteurs, mais pas tous), Jia Zhang Ke transforme la nostalgie d’un moment en puissance esthétique « in your face », comme si l’usine en pleine décomposition témoignait à son tour. Pas de la gnognote comme le blog chinois de Jean Pierre Raffarin en noi-chi (lisez les commentaires, ça vaut le coup). Zhang Ke est sans doute un des plus grands réalisateurs en activité, c’est une certitude maintenant. On se demande comment il fait pour tourner cette vérité crue de la démolition d’un pays, sans aucune forme de censure. Unir la beauté et la mémoire, à chaque plan fait de Zhang Ke devient le plus pertinent des guetteurs de la transformation urbaine. Une note d’espoir : son interprète nous a annoncé qu’un de ses futurs dream project sera de monter un film de kung fu politique. J’espère vivre assez longtemps pour voir ça.

Watchmen

Mar 3rd

Mais who watches the Watchmen, à la fin? La vraie question, c’est plutôt « qui a besoin d’un film de Watchmen ? » Après tout, ce n’est pas la première fois qu’une œuvre mémorable est adaptée pour donner du prémâché grand public, un machin déshydraté qu’on inonde de clichés de réa moderne post écran vert, post-Matrix. Alors que V for Vendetta rabaissait la révolte à un ado qui crie naïvement son mal être, les cheveux dans le vent et l’Eastpack recouvert de slogans nihilistes au typex, Watchmen the movie est une belle œuvre démago qui caresse le spectateur dans le sens du poil. « Ce qu’on vous montre est génial, et ça vient directement du roman graphique ». Le projet se ment à lui-même à chaque instant, aussi bien sur sa profondeur que sur sa portée ou même que sur son format. L’insistance du rejet total des mots « comics » ou « comic book » de l’entreprise (tout comme le gamin lecteur de comics dans le bouquin) doit sans doute emmerder Alan Moore qui, fidèle à son habitude prône la désolidarisation gouvernementale assisté par la magie noire. Moore n’est pas dupe du succès de son œuvre, un gros malentendu qui fait croire à son lecteur qu’il est plus fin qu’il ne l’est en réalité, le tout mis sur papier par le fantastique Dave Gibbons (check Martha Washington), une déconstruction d’une ligue de super-héros, pastiche des icones du monde du comics.

The Spirit, l’adaptation par Miller, l’autre icône des 80’s pop culturelle, de l’œuvre de Will Eisner avait ouvert la voie. The Spirit, le matériel originel, ne fonctionne que sur papier. Sa narration, son traitement, ses sujets même, ont révolutionné la bande dessiné, et tenter de les adapter ne pouvait donner qu’un objet « autre ». Watchmen, pareil. Ce n’est pas non plus un high concept. L’histoire ne peut fonctionner que si l’on a préalablement emmagasiné des passages entiers de sous-cultures super héroïque. Sans ce background épais (qui heureusement s’est propagé avec les années via la tv et les films en versions plus ou moins floues), la motivation des justiciers masqués paraitra fumeuse. Mais ça permet déjà de cibler son public : le mainstream qui a vu Batman, Superman et ptet même Hulk au ciné qui auront là du blockbuster petit bras. Les fans, eux, seront contents, à force de leur parler de respect, ils ne verront pas les longs dialogues transformés en catchline. Ils n’auront pas l’impression de s’être fait tirer leur doudou transitionnel.

Plus naze encore, la fin qui abdique tout son sens à une rituelle baston de fin alors que les personnages restent dans le méta-commentaires d’eux-mêmes. Un peu comme les couteaux tchic tchic bullet timé de V for Vendetta. Reste le dégraissage. Des 12 numéros (remember, this is not a graphic novel), on vire beaucoup de choses, alors que c’est précisément la densité d’informations, toutes les lignes de lectures qui faisaient de Watchmen une lecture si singulière. Les Minutemen sont balancés en un générique, le background du Vietnam à peine touché, on a là ce qu’on peut pendant 2h30, du copy-paste de séquences clef, des catchlines. Et Rorschach (réussi, lui). Ceci étant, Snyder prend des libertés zarbi. Rorschach pas assez violent ? Facile, on va le voir défoncer le crane d’un mec à la hachette avec giclée et tout le toutime. Le Comédien, pareil. C’est systématiquement vers la voie de la violence slo-mo que se dirige le réa, se contentant de filmer le reste comme un film d’action alimentaire, où les personnages n’ont quasiment pas la place d’y respirer, où l’on s’amuse à voir que Dan est moins gros, Lauren moins dépressive, Dr Manhattan moins exhib’, le comédien moins défiguré. Au passage, on a une bande son à côté de ses pompes. Simon& Garfunkel ( !) . Dylan ( !!). Leonard Cohen (!!!). Hé mec, c’est les 80’s, wake me up before you go go.

Après les épiphénomènes qualitatifs Sin City et le propagando-cool 300, Watchmen inaugure une nouvelle ère : après le Direct-to-vidéo, on passe à la très redondante Direct-to-movie (à la Kick Ass, l’année prochaine), épaulé par des web épisodes, des préquelles en jeu vidéo, sans parler des spinoff genre Tales of Black Freighter… Watchmen n’avait pas besoin de tout ça pour exister, pour boucler la boucle des super-héros costumés. Une initiative pas très utile, en somme.

sur 5 et 4 Airwolf pour la bonne prestation de Rorschach.

sur 5 et 4 Airwolf pour la bonne prestation de Rorschach.

The Curious Case of Benjamin Button

Feb 24th

sur 5. J’avais préparé beaucoup de saloperies à dire sur Benjamin Button, sur ses métaphores d’élève de CM1 (l’oiseau-mouche planté contre la vitre, l’horloge qui tourne à l’envers, le coucher de soleil photoshopé, le pygmée zarbi etc) sans parler de ses scènes en creux, affligeantes (l’accident à la Amélie poulain, un clip ikéa, une pub rebel rebel à moto et une vidéo de vacances dans les îles), sans parler de la galerie de portraits truculents à la Big Fish. Ah je déteste Big Fish. Mais plus encore, Forrest Gump. Et là, ce montage bientôt méga connu va m’économiser du temps.

Gran Torino

Feb 21st

Clint marmonne un truc. Il te déteste et te regarde comme un félin qu’il va égorger à l’aide de ses mains de septuagénaire. C’est dur de vieillir, de se regarder dans un miroir. On peut passer le cap des 70 piges, sombrer dans le gâtisme, devenir un vieux con ou plus banalement se serrer une gogodanceuse parce qu’on s’croit chaud. Clint, lui, n’a pas peur de se regarder droit dans les yeux dans le miroir, de se mettre à nu et en un film, faire le procès tout entier de sa jeunesse.

Comme un “what if” de ce que serait devenu Dirty Harry aujourd’hui, sur un rocking chair, accompagné de son chien, il fusille du regard les passants, les étrangers, sa propre famille de connards (d’ailleurs, sérieux problème de famille, le père Clint, toujours à dépeindre des cloportes qui utilisent et se moquent, la tribu des assistés de Million Dollar Baby est battue à plate couture), personne ne trouve grâce à ses yeux. Il a fait des choses sales dans la vie, mais lui assume en moujik. Il porte ses couilles. Mais ses voisins, chinetoques ou assimilés, pour lui c’est pareil, se feront emmerder par un gang. Des cousins qui veulent engrainer le petit du tier-quar. Et pour ça, ils foutent les pieds sur la pelouse. Sa pelouse.

“Ever notice how you come across somebody once in a while you shouldn’t have fucked with? That’s me.”

Plus linéaire que jamais, Clint nous balance son récit, l’alpha et l’oméga de ce qu’il a été. Mais Gran Torino n’est pas qu’un film avec un vieux qui en met plein des dents aux lascars et aux gangs, ce qui déjà serait pas mal. C’est un défilé de One Liner de fou, de quotes incroyables, toujours à la limite du Dirty Harry mais sans sombrer dans la caricature. Mais alors, wtf; un film de droite ? Pas vraiment. Plutôt un film d’”homme”, un peu comme Rocky Balboa, un autre vieux qui remonte sur le ring. Viscéral et jouissif.

Un vétéran chanceux

Feb 19th

Mon grand-père avait gardé de l’armée un gout pour le visage parfaitement rasé, le résultat d’un cérémonial qu’il me faisait parfois partager. Je me souviens parfaitement de ce matin d’été de mes cinq ans quand, parachevant devant moi son nettoyage de menton, il profita de sa chemise de travail relevée jusqu’aux coudes pour me montrer son bras.

“Tu vois, la balle est rentrée ici et elle est ressortie par là.”

Une blessure comme ça, il n’en reste pas grand-chose 40 ans plus tard. Impossible d’imaginer que ce qui n’était plus qu’une petite aspérité ovale un peu fripée était un souvenir de “Stalingrad”. Un mouvement rotatif de l’avant-bras lui était désormais impossible, un handicap vraiment minimal mais classique chez les anciens combattants. Sans qu’il s’en rende compte, il offrait du rêve pour un môme fasciné par la guerre et l’histoire : il s’était battu au front contre les fascistes (comme on dit pour simplifier en russe), il y a été blessé, il a survécu, il faisait parti du camp des vainqueurs. Aussitôt, il était mon héros. Logique.

Je chéris tous les moments privilégiés qu’il a passé à étayer ses anecdotes de détails. Régulièrement il renchérissait de manière très habile, toujours plus précis mais délicat quand il s’agissait de rentrer dans ce qu’on appelle l’horreur de la guerre. Il était officier, un gradé probablement chanceux vu ses origines, mis là devant de lourdes responsabilités, il avait survécu au front de Stalingrad, il a capturé des espions, les histoires de l’Armistice et la prise de Berlin, sans oublier les embrouilles mortelles avec ses supérieurs, tout ça a été gravé plus sûrement dans ma mémoire que dans celle d’un disque dur.

Finalement, il décida que les bouquins, c’était mieux que l’Armée Rouge. Marqué à vie, il me parlait régulièrement de cette bataille qui a eu lieu « sur un champ découvert», où les russes perdirent des hommes par grappes entières, en quelque instant. Il en a réchappé, encore par chance. Il avait tellement frôlé la mort qu’elle n’était même plus inscrite dans sa feuille de route. Son éventualité biffée, elle n’existait plus.

Il arrivait à me faire vivre toute l’urgence de la guerre et ses moments de tranquillité à travers ses souvenirs limpides. Aujourd’hui seulement, j’ai compris qu’il utilisait les mots que seuls les survivants utilisent.

“A cette époque, la vie humaine… ne valait pas plus qu’une feuille de papier”, me disait-il, les pupilles fixées sur les souvenirs du passé. Jusque dans ses derniers jours, la guerre était encore ce qui alimentait le plus ses souvenirs.

J’ai compris bien plus tard qu’il n’y a pas d’héroïsme là-dedans. Croire que survivre à la guerre incombe à un quelconque talent, à une stratégie bien pensée ou même une force supérieure est une grossière erreur. Sans s’en rendre compte lui-même, Joseph avait une foi inaliénable en sa propre chance. En 1967, sentant la vindicte politique s’abattre sur les siens, il prend les devants et quitte le bloc communiste en emmenant sa femme et deux gamines dans les bras, jusqu’ à Paris, 10$ en poche. Un coup de bol, encore, auquel il a toujours cru, mais déterminant. Après son verre de vodka quotidien, il se souvenait avec malice du temps où ils n’avaient rien en répétant : “Vraiment, de quel pétrin je nous ai sorti, je n’y crois même pas ». Alors qu’il n’en a jamais douté, le malin.

Cette bonne fortune, il en a tellement eu qu’elle nous manque à tous, déjà, à mesure que les jours s’assombrissent. J’espère que sa bonne étoile, là où il est, continue à faire profiter ceux qui en ont besoin. Il en a tellement eu toute sa vie, je suis certain qu’en homme prévoyant, il en a gardé en réserve. Je n’ai même pas assez de mots pour dire à quel point il me manque.

(1919-2009)

Dans les dents !

Jan 25th

Dans les dents nordique signé Simonson.

Seul avec une crosse, Skurge The Executionner s’abandonne dans la bataille contre les armées de Hel.

The Spirit

Jan 19th

Frank Miller a mis 10 ans pour nous montrer l’étendue de sa folie, sa plongée dans l’abime néo-réac de gauche, quelque part dans un endroit odorant, comprimé entre Ségolène Royal, Mélenchon, Laurent Gerra, Locke de Lost et de Dirty Harry. The Spirit est son objet transitionnel, qui compile un peu tout son savoir faire, tous ses tics, un film somme, alors que c’est son premier en solo. A la fois génie reconnu ici régulièrement Dans Les Dents, et troglodyte insupportable, il fait de son Spirit un vague « Sin City Hors-série ». The Spirit de Will Eisner est un comics qui a révolutionné le genre certainement pas pour son sujet mais par son style narratif et son audace dans les années 40. Impossible à retranscrire en film. Du coup, il fait autre chose, son propre truc. Grosso modo, c’est un Daredevil, tourné sur fond vert à la Sin City, avec des femmes fatales tout plein, le seul gros point commun avec la bédé originale. Scarlett Johansonn même pas très sexy en perverse with fetich nazi uniform, Eva Mendès légèrement vêtue (Maximum airwolf, mon pote !), tout était fait pour caresser le film de série Z dans le sens du poil, mais même pas : Sam. L. Jackson débarque en Waffen SS cosmo-nawak. Véritable sautage de requin artistique prévisible quand on suit avec attention sa carrière en illustré, The Spirit n’arrive pas à chopper le truc qui en ferait un objet cool, malgré quelques passages jolis et un générique de fin vraiment superbe, rappelant la réussite de celui de 300. On hausse quand même souvent les yeux devant un spectacle pathétique pour un fric fou, du fanzine de millionnaire.

Axe de lecture alternatif :

Remplacer mentalement le héros transparent par Matt Murdock, Eva par Elektra, on vire les nazis, L Jackson et on rajoute le Kingpin, le rouge de la cravate devenant un uniforme intégral et on avait un très bon film de Daredevil, bien mieux que le bidule avec Ben Affleck.

avec beaucoup d’effort et d’imagination.

avec beaucoup d’effort et d’imagination.

Com-Robot