Archive for year 2009

Dans les dents ! Maxi Best of : Rising Stars

Sep 15th

Rising Stars a quelques moments Airwolf, mais pas un seul Dans les dents. Donc on prend un gars digne de le faire. Go, Denis !

Automne 99, pas longtemps après la dernière éclipse du millénaire. Remember. En Décembre : naufrage de l’Erika. A la fin d’année, Eltsine allait démissionner pour laisser le pouvoir à son premier ministre, l’inconnu mais néanmoins sympathique Vladimir Poutine. Rosetta des Dardenne recevait la palme d’or tandis qu’American Beauty recevait l’oscar de tout. En été, George Lucas commençait une nouvelle trilogie Star Wars et un certain Matrix débarquait sur les écrans. Dans ce moment arrêté dans le temps sortait Rising Stars, une maxi mini-série de 24 numéros chez Image et Top Cow.

Après le crash de l’industrie, Top Cow, à la fois coupable, complice et bourreau, avait décidé d’y aller un peu moins fort sur les variant covers et de se concentrer sur le contenu, genre les pages de bédé entre les pubs. Et malgré tout le mal qu’ils ont fait aux comics, on peut au moins leur rendre ça : c’est eux qui sont allés chercher des stars de la télé et du cinéma pour écrire leurs comics. Ce sont eux qui ont ouvert la voie aux Kevin Smith, Joss Whedon, Allan Heinberg, Paul Dini, Daniel Knauf, Damon Lindelof et Jeph Loeb pour en citer quelques uns. Certains ont d’ailleurs fait montre d’un manque total de professionnalisme, en mettant en pause leurs comics des années durant, préférant continuer les projets TV qui, Hadopi ou pas, continuent de leur faire gagner des millions. Heureusement, ce n’est pas le cas de Straz, un mec dont l’intégrité (et le tempérament) sont assez reconnus, par ses lecteurs et par le milieu.

Straz, J. Michael Straczynski, a pondu le classique Babylon 5. S’il n’y avait que 2-3 séries de SF à garder, B5 en ferait parti. Beaucoup de choses à dire sur cette série, même si là, on va parler de Rising Stars, son autre série ambitieuse, imaginée comme une trilogie de films. On retrouve pas mal de tics d’écritures, de petites lubies et fixettes qu’on a déjà pu voir dans B5 ou dans ses précédents show.

Son style se sentait dans des productions plus méconnues, généralement basées sur des jouets, genre Jayce and the Wheeled Warriors, Spiral Zone, Captain Power and the soldiers of the future. Tu penses que c’est tout naze ? Grossière erreur. On y retrouve généralement des personnages acculés par le mal, dans un monde oppressant, très loin de ce qui était admis dans les « Saturday show » lambda. Ouais, le créneau des gosses, dont le cahier des charges correspondrait plus à nos dimanche matin « Jour du Seigneur. Jayce luttait avec un mince espoir contre une tyrannie intergalactique végétale (déjà contre la taxe carbone), Spiral Zone voyait une section d’élite lutter quasi désespérément contre une Terre dominée par un virus qui réduisait l’humanité en esclavage (fanfact : bien avant 24 et son David Palmer, c’était le premier show US à montrer un président américain noir. Et couillu).

Captain Power (son vrai premier « pet Project », il ne faisait partie que du pool de writers avant celle-là) n’a jamais eu droit à une deuxième saison, la faute à un scénario trop dur pour les petits américains, avec une vie sexuelle implicite –ca s’embrasse-, un parallèle évident avec le régime nazi et surtout la mort d’un des personnages principaux, à l’époque aussi inimaginable que le PS privé de second tour. Et tout ça, le marketing, Familles d’Amérique, ils peuvent pas test. Pour toute ses raisons, Straz a un peu la réput de mieux écrire des univers bien à lui, de faire monter sa sauce et de tout dégoupiller tout seul plutôt que de s’affairer à faire ses propres histoires sur des personnages connus comme Spider-Man où, en général, il fait des trucs un peu naze et surtout pontifiant. Back to Rising Stars.

L’histoire commence à Pederson, Illinois. Google Maps te dira que c’est entre l’Indiana, l’Iowa, le Kansas, le Wisconsin et le Missouri. Un bled comme un autre jusqu’à ce qu’une espèce de comète passe dans le ciel, un flash lumineux qui embrase le ciel. On découvrira que les 113 mômes nées neuf mois plus tard ont des pouvoirs, ce qui leur vaudra le surnom de « Specials ». Le gouvernement va vite essayer de les garder à l’œil dès l’apparition de leurs pouvoirs. Control them. Tout nous est raconté via la plume de Poet, aka John Simmons, qui se présente comme le dernier des mohicans. Au début, ça sera donc flashback extravaganza, amateur d’ellipse s’abstenir.

A partir de là, ça spoile.

113 gus, ça fait un paquet, c’est pour cela qu’on nomme à peine une vingtaine au cours des 24 numéros de la série, découpé en 3 arcs distinctifs. Tout commence par la mort de l’un des Specials. John a un pouvoir un peu naze : il manipule les énergies électromagnétiques, rien de bien marrant. Mais il est smart, il comprend que quelqu’un les tue, un par un. Ils le sentent tous car l’énergie et la puissance du mec viennent se partager chez ceux qui restent. Comme Highlander, en gros. On a visiblement une dent contre eux qui ont pourtant réussi à s’intégrer. « parce que quand y’en a un, ça va, c’est quand il y en a beaucoup qu’il y a des problèmes ». Les personnages se dessinent petit à petit. Randy, son demi-frère, clone de Batman, se fait appeler Ravenshadow quand il course les lascars dans les couloirs. Matthew Bright est un flic, un vrai de vrai tandis que son meilleur pote est devenu un héros « Flagg ». Il se fera embaucher comme porte drapeau d’une grosse multinationale. Un peu comme si François Pinault embauchait Robocop. De multiples scènes reviendront régulièrement nous apporter un angle différent ou un complément d’informations sur les personnages, façon Straz. Là encore, on retrouve son plus célèbre tic : le « mais il ne nous a pas dit, hein, qu’il était si puissant ». En fait, Poet a caché l’étendue de ses capacités depuis l’enfance. A la surprise générale, il casse la gueule d’un des gros baraqués au moyen d’un habile mélange flashback-présent, qu’on a vu dans Bab5 ou encore dans Squadron Supreme (vol2). Mais quand l’assassin est enfin débusqué, c’est déjà la bérézina, le Némésis responsable des meurtres est enfin démasqué. Avec sa clique de malfaiteurs, une poignée de mecs manipulés télépathiquement, elle (c’est une fille) fout à sac Chicago. Un vrai no man’s land.

Act 2. Poet et ses alliés, Randy, Chandra (une belle fille qui a le pouvoir de Melissa Theuriau il y a quelques années, celui de séduire) et Joshua Kane (un mormon ultra-orthodoxe issu d’une famille bla bla télévangéliste et qui change de sexe selon la qualité du dessin) se mettent d’accord avec le gouvernement. Ils passent Chicago au Kärcher, les débarrassent de la racaille, en échange d’un une amnistie totale. Après une dizaine de numéro de set up, on tombe dans l’action qui va assez tout droit, avec son lot de drama et de personnages qui meurent. Straz utilisent tellement les subplots installés dans les précédents numéros qu’on se demande ce qu’il va lui rester dans le dernier arc.

Ultime partie, on retrouve les Specials plus âgés, quelques années plus tard. Brent Anderson au dessin, c’est mieux. Grâce à un peu d’inventivité et pas mal de bol, l’un d’eux est élu Président des Etats Unis. Il utilise les pouvoirs d’un autre Special au cimetière national de Washington pour découvrir les secrets de tous les mecs enterrés là-bas, ce qui lui fait un listing absolument fou de secret d’état. Sitôt élu, il menace de tout balancer. En échange de son silence, il obtient les pleins pouvoirs pour juste un an. Attention, c’est un plan neuneu : avec tout l’argent de l’armée mis en hiatus pour une année, il la redirige vers euuuu ceux qui en ont besoin. Les sdf, les ghettos etc. C’est un peu comme quand on est petit : « y’a 3 millions de chômeurs, 3 millions de SDF, et si on disait aux chômeurs de construire des maisons aux autres et puis les agriculteurs qui surproduisent, bah ils payeront des corn flakes à tout le monde ». Sans jamais une pensée pour les marge arrière. En gros, les Specials changent le monde. Pas d’ennui, la défense du pays est assurée par les plus costauds d’entre eux. Moins cher que le Rafale !

L’épilogue arrive. Les conspirateurs, ces généraux médaillés et colériques, planqués dans l’ombre des salles de réu enfumées, ont trouvé la faille de Specials, le truc qui peut les tuer. Après un stratagème un peu foireux, ils se débarrassent d’eux, en même temps, d’un seul coup, à l’aide d’une bombe atomique. Trop con. Poet était resté en retrait et préparait sa sortie en bricolant une fusée, alimentée par son pouvoir. Mais en mourant tous, les Specials ont déployé tellement d’énergie qu’il s’est retrouvé K.O une semaine entière, tandis que personne ne mourut sur Terre une journée entière. Toutes les maladies furent soignées durant 24h. Sauf la myopie, puisqu’on peut voir sur une page un mec avec des lunettes. Hé, on me la fait pas.

Poet, triste et résigné, s’envole seul et finit par arriver sur une planète. L’entrée dans l’atmosphère embrase son engin, le transformant en comète, la même que celle qui survola Pederson avant sa naissance. Il comprend donc comment sont nés les Specials et sourit une dernière fois avant de mourir. La boucle est bouclée.

Rising Stars, ça vaut quoi, 10 ans plus tard ? Comparé trop souvent à Watchmen (difficile de comprendre pourquoi), RS souffre d’un défaut énorme : le dessin. N’est pas Gibbons qui veut. Dans ses deux premiers arcs, on se retrouve devant des dessinateurs aux noms que l’histoire aura préféré oublier, plus nul que 99% des fanzines du marché. Chaque page rivalise de laideur. Et quand tous les good guys décident d’avoir la même gueule et les mêmes cheveux longs, c’est le drame : une armée de mecs qui volent en trench coat. Va les reconnaitre.

Bon, vous êtes prévenus:

Oh les petits traits partout, pour faire son Finch wanabee. En même temps, c’est sans doute un des numéros les plus jolis des premières années.

Et ça, c’est… pas possib’.

oh. Une chute. Boing.

Ces gueules…

Heureusement, Brent Anderson (Astro City) arrive à la fin pour rectifier le tir et dessiner des héros plus âgés de manière plus crédible. Mais le mal est fait : Rising Star a été dessiné de la pire des manières, avec ce trait horriblement pisseux de la fin des années 90, si spécifique des productions Top Cow. De plus, R.S est resté en suspend. Ses 3 derniers numéros étant resté en otage sur le bureau de Straz pour une histoire de droits ciné. Top Cow l’avait tenu en dehors du « loop » des négociations. Deux ans entre chaque numéro, pour une sortie déjà erratique, autant dire les clous du cercueil. L’exploiter pour un film parait difficile, mais une série, why not, même si le créneau a passablement été vampirisé par l’assez débilo Heroes.

Malgré tous ces problèmes quasi rédhibitoires, Rising Stars est sans doute l’œuvre la plus « Straz » depuis Babylon 5, avec son symbolisme un peu lourdingue (hé, 113 Special, comme dans l’évangile de Jean (le 1 :13, tac tac). On y retrouve des sous-entendus politiques simili de gauche (Bush Jr y est d’ailleurs houspillé à un moment). On sent aussi une vraie vision un peu critique du super héros patriote (n’oublions pas que, même si Straz écrit tout de A à Z dès le début, entretemps il y a eu le 11 Septembre, ce qui a probablement changé un peu la fin, politiquement très pro-active. On y retrouve aussi cette tension super héroïque un peu classy, coincé entre les grands sentiments Saint Seiyesque de la quête du bien et le mélo des séries TV comme Battlestar Galactica. Les sacrifices des personnages secondaires deviennent grandiloquents tandis que les héros s’envolent à coups de tirades improbables idéalistes. Ce n’est vraiment pas Watchmen. Rising Star serait plutôt un Heroes fait correctement.

Un Prophète

Sep 9th

Un Prophète voulait-il réellement restituer le problème des prisons françaises, là où elles sont bien plus cra-cra et surpeuplées ? Audiard semble avoir choisi de ne pas rentrer dans cette thématique en mettant bien en scène du franc français qui se planque dans une godasse. Dans le monde Marvel, on vous annoterait dans une case un « a few years ago »un peu vague. La dernière partie du film se soulève littéralement elle-même et enlève tous les doutes. Il y a même du gunfight. Un prophète est une fiction, pas un FAQ, et des scènes clefs sont là pour faire balancer le ciné de zonzon en vrai film de genre plus classique, pour respirer un peu après un début terriblement claustro.

Malik El Djebena débarque en prison. Plus coquille vide, tu meurs. Pas vraiment de passé, encore moins d’avenir, cet orphelin analphabète, musulman du bout des lèvres, va se transformer par nécessité de s’en sortir. Il va rentrer dans un gang de corses qui le protégeront s’il accepte de pointer quelques mecs pour eux. Malik est malin, il apprend doucement mais il a six ans à tirer. Il va marcher sur les pas de son mentor colérique, César Luciani, un Niels Arestrup tout en retenue inquiétante comme quand on joue dans une langue qu’on ne connait pas mais qu’on est bon acteur. Le vieux le traite salement et il comprendra tôt ou tard que le hagar, ça paye pas.

Le petit arabe contraint à s’en sortir, uniquement grâce à sa débrouillardise, qui plus est contre des adversaires bien plus menaçants, on frôle le surréalisme. On reste loin des cas à la Chaos, de cette fille contrainte au mariage en Algérie, revenue puis forcée à faire le trottoir et qui, avec l’argent gagné en bourse grâce au Wall Street Journal, finit par démanteler seule tout un trafic de prostitution venu de l’est. Ouf. Non, chez Audiard, rien n’est laissé au hasard.

C’est même assez incroyable de voir que pour un film de taule, Un Prophète évite un nombre hallucinant de clichés, genre celui du “mec qui te remet dans le droit chemin”, (le truc absolument nul façon American History X), sans parler de la savonnette sous la douche, de la torture à la Oz ou encore de l’inévitable laïus sur les conversions à l’Islam, façon “assumer, c’est dur, mais avec un tapis de prière, ça aide”. Non, Un Prophète n’est pas tout ça, il fait du cinoche tête baissée. C’est une œuvre vraiment complète, avec de nombreuses lignes de lecture où l’on piochera finalement celles qui nous marquent le plus. Certains se demandent encore quel est le vrai sujet ici tandis d’autres souriront jaunes à la Fadela Amara. Pourtant Un Prophète brasse le thème qu’Audiard applique quasi musicalement à ses héros : un môme qui va devenir homme et qui, pour grandir, passera inévitablement par la case du meurtre du père, la symbolique récurrente de tous les films d’Audiard Jr. Un film assez brillant.

Gi Joe: Rise of the Cobra

Sep 1st

Hasard à fond les ballons. Pour fêter la date exacte de la début de la seconde guerre mondiale, voici la fin du dossier “block 2009“.

Gi Joe vient boucler la saison blanche et sèche des summer blockbusters 2009. Il est assez étonnant de voir que c’est par ce machin que se termine ce dossier, puisqu’il développe une nouvelle approche, dite du “block pour les nuls”. Attention, Gi Joe n’est pas nul, ce serait plutôt du nanard gros calibre, next gen jusqu’au bout des ongles. C’est au contraire le produit type sur lequel on va se calquer durant un certain nombre d’années, façon Die Hard ou X-Men pour de bonnes ou de mauvaises raisons. Pire, Gi Joe donne l’impression que c’est easy, les doigts dans le nez. On est dans le blockbuster déshydraté : on rajoute de l’eau chaude, et ça fait presque un vrai film.

Ici, à Robotics-verse, je gueule souvent sur les machins out-of-character. Gi Joe, c’est facile à cerner : une licence de jouets avec des petits soldats qui avaient tendance à perdre tout ce qu’il y a au dessous des couilles parce que l’élastique entre les jambes avait tendance à se casser. En dessin animé, ca donnait un truc militaro-Mask, les gentils à dominante riquaine contre la méchante organisation avec des Némésis avec des accents slaves, ce qui nous donnait forcément des gunfights au pistolet laser (qui tue pas, hé c’est pour les enfants). Zéro mort et des scénarios dingues comme celui où Cobra monte un faux groupe de rock et hypnotise le public. Mieux qu’Oasis. Dans ces circonstances, la bêtise globale du film ne choque pas, elle réjouit, comme un film des années 80 que les acteurs tentent de singer à mort.

Dans Gi Joe le film, les héros sont littéralement des figurines. Les mecs se foutent des exosquelettes qui les font sauter comme Smacks la grenouille tandis que l’armure des filles leur donnent des gros seins et des culs moulés dans du cuir. Dans ces conditions, la Baronness, l’ex-agent de l’Est méga moche, gagne à être incarné par Sienna Miller. Plus rien n’a vraiment d’importance. Tu veux faire sauter la Tour Eiffel ? Pas de problème. Une base sous-marine ? Tranquillou. Tu veux des ninjas ? On a ça aussi. En fait, Gi Joe a le charme de mon bac à jouets où on m’avait mélangé légo, playmobil, Transformers et différents clones de Gobots. Y’a un peu de tout, faut plonger sa main dedans et par chance, on tombe sur un truc pas mal.

et demi

et demi

C’est donc Star Trek qui gagne la saison, un peu par manque d’opposition. Rendez-vous l’année prochaine en espérant qu’on soit toujours là. Iron Man 2, pourquoi pas ?

Air Doll

Aug 28th

C’est le deuxième Koreeda de l’année, présenté en loosedé au festival de Cannes. Coolos.

Mais pas si vite. Air Doll tiendrait plus du film concept. Un mec, tout en misère sexuelle dans sa solitude urbaine comme on sait vous les trouver au Japon, utilise une poupée gonflable comme compagnie. Il lui parle, lui fait à manger et le soir venu il se termine dedans. Seulement voilà, miracle du pitch improbable, la poupée gonflable va un beau matin devenir humaine, sans esprit de la forêt ni magie. Comme ça. Commence alors pour elle la découverte de la vie, du sexe (le « vrai ») et plus généralement, des humains.

Mais la jeune fille reste une coquille vide (habilement joué par la coréenne Bae Doona, la fille du génialissime The Host). Elle fait des trucs bizarres que seule une novice de la vie ferait. Très long, Air Doll devient parfois glauque et même insoutenable durant certaines scènes, poussant très loin ses idées, sans jamais chercher la demi-mesure. C’est sa force comme sa faiblesse : il reprend tout les clichés de type « je n’existe pas, fille de l’air, je suis une légende urbaine », et les pousse très loin dans ses retranchements, beaucoup plus que l’anecdotique segment de Gondry dans Tokyo ! qui tournait autour de la même thématique.

Du coup, Air Doll, très différent de Still Walking (j’y reviens bientôt) dégoute, agace et fascinera sans doute, complètement déphasé qu’il est de la réalité. C’est sans aucun doute ce qu’on a pu voir de plus expérimental, dérangeant et jusqu’au-boutiste dans le “mainstream” japonais depuis un bail.

Girlfriend Experience

Aug 24th

A la base, le sujet est ravissant. Sasha Grey, peut-être l’une des rares stars du porno dont je situe à peu près grâce à quelques chef-d’œuvre de sa filmo (google image : Sasha Grey’s Anatomy !), joue dans le dernier Soderbergh, troisième film de l’année si on compte Che 1 et Che 2. La fameuse Girlfriend Experience, c’est ce plus-produit de l’Escort-girl. Elle ne se contente pas simplement de coucher avec le client, mais lui tient la main aux expos et écoute ce qu’il a à raconter. Le piment de l’histoire, c’est que le personnage de Grey a aussi un boyfriend avec qui elle vit dans un riche appart’ de Manhattan. Parce que parait-il que ça ne se fait pas, d’avoir une vie sentimentale dans ce métier.

Mais ça, c’est le faux sujet du film, et ceux qui s’attendent à des séquences de blow job full frontal seront déçus. A peine une scène de nudité, that’s it. Le vrai héros de l’histoire, en pleine course finale à la Maison Blanche, c’est la crise. Elle plane dans toutes les scènes.

Tous les traders, les banquiers, les commerçants qu’elle a l’occasion de côtoyer n’ont que ce mot à la bouche. Ils se laissent par moment complètement submerger par leur désarroi, plus que par une plausible misère sentimentale. Sasha les écoute, placidement, avec son joli minois hautain, se rendant sans doute compte qu’elle n’arrive même pas à être cette petite bulle de réconfort dont ces mecs complètement détruits ont besoin. On arriverait presque à plaindre. On pourrait voir du vide dans ce faux documentaire, alors qu’en fait, en le dévouant entièrement à la crise, c’est peut-être un des films les plus subtilement politiques de l’année.

Dans les dents ! Maxi Best of

Aug 22nd

Ah Matt, le lover. Pas trop de comics en rentrant, cool, ça évitera de vendre un rein et peut-être même qu’il en restera pour se faire un week-end d’université d’été à la Rochelle.

Wolverine Weapon X 4 dont je parlais ici. Comme avant, c’est du Wolverine bien écrit, ce qui n’est pas donné. La preuve : il noie un mec dans du champagne tout en se faisant encore poursuivre par les mercenaires (oui, toujours les mêmes, avec les griffes laser et les balles qui inoculent 34 types différents de cancer). L’un d’eux est dégouté, il n’a pas eu le temps de finir son Faulkner, mais heureusement, entre deux coups de griffes, Logan lui spoile la fin de « Go down, Moses ». Puis, moment samouraï, ils rentrent leurs griffes devant un car scolaire pour aller finir de se taillader dans une ruelle. Totalement Airwolf.

L’Incredible Hercules 132 continue sur sa lancée de goodness. Désormais accompagné par son père Zeus redevenu enfant (long story). Balder, nouveau souverain d’Asgard, vient demander de l’aide au barbu. Hercules se moque de lui pour avoir banni Thor parce qu’il n’a fait que tuer accidentellement son grand-père, le genre de truc classique chez les dieux de l’Olympe. Et pour confronter des elfes, il se déguise en Thor. Bidonnant.

Daredevil fête son 500ème numéro. En fait, c’est une renumérotation sauvage, la mode chez Marvel en ce moment. C’est aussi la fin du run de Brubaker, sans doute un des meilleurs sur le personnage. Un de mes arcs préférés à ce jour était la mythique descente aux enfers de DD écrite par Ann Nocenti. Le listing de la malchance : séduit par Thypoid Mary, détruit (again) par le Kingpin, les os brisés etc. Daredevil est un personnage qui fonctionne mieux dans les extrêmes, dans le désespoir quand il est poussé à bout. C’est un personnage dostoïevskien et Brubaker l’avait très bien compris au début de son arc, il y a plusieurs années, lorsque Matt Murdock croupissait en prison. Il était à deux doigts d’y perdre son humanité, acculé, torturé par la douleur et la peine. Une quarantaine de numéros plus tard, toujours dans la mouise. Sa femme est dans le coma et sa famille le poursuit, il a murdoché Dakota North puis s’est retrouvé dans une relation orageuse puis s’est vu proposé la tête de The Hand, le clan ninja… Il s’est même associé au Kingpin pour détruire ce même clan, ce qui a forcé son meilleur ami à le virer de leur cabinet. C’est la merde, aussi bien à Hell’s Kitchen qu’à Ninja-land. Il n’a plus rien à perdre. Du très bon comics de super-héros, noirish à souhait. Bonus, une histoire de Nocenti et Aja plus un inévitable reprint d’une histoire de Miller.

Street Fighter : Legend of Chun li

Aug 20th

Street Fighter : Legend of Chun li aurait pu être un brillant blockbuster… en 1988. Là, c’est une FAQ de tout ce qu’il faut pas faire avec de l’argent.

M.Bison, notre grand méchant de l’histoire, a grandi dans des flashbacks sépia de Thaïlande. Comme il était vraiment méchant, ce fils de missionnaire irlandais a mis toute la bonté qu’il avait en lui dans le fœtus de sa propre fille qui deviendra, si j’ai bien compris, une pute russe. Beaucoup d’années plus tard, il a besoin de Monsieur Li, le père de Chun, pour monter son empire du crime, Shadoloo. Il le capture et l’oblige à rester pendant 20 ans dans la même pièce avec un ordinateur pour faire le site web de son organisation. Chun Li, Kristin Kreuk (horrible choix), la Lana Lang de Smallvile, décide un jour de se venger. Elle rencontre Gen qui lui donnera des protips question baston et qui surtout la manip à faire au stick pour balancer une boule de feu tout en traçant un Ying/Yang par terre. La subtile frontière entre le naze et le «plus c’est pourri, plus on va se marrer » n’a jamais été aussi fine.

Question cinoche, on est pile sur le créneau Hollywood Night, mais avec deux, trois scènes de combats. Il y a même la visite d’un strip club, passage obligé de toute enquête qui se respecte. Charlie (un keum d’American Pie) dirige le scénario côté police tandis que le casting de la loose se prolonge chez les méchants. Balrog est joué par le pauvre Michael Clarke Duncan, échappé de Daredevil le film tandis que Vega est incarné par Taboo, échappé des Black Eyed Peas qui auront décidément pourri notre été. Ceci étant, en France, on se serait mangé Bénabar ou Christophe Maé.

“Tu vas payer pour Boom Boom Pow”.

Le tout est emballé par le mec de Roméo Must Die. Tout un programme.

Ah la scène incompréhensible d’homo-séduction de Chun Li…

Un effet spécial créatif, le “passe ton costard à l’envers pour faire croire qu’on t’a retourné la tête”.

Pas de chance, il fallait que le coup le plus sympa de Chun Li soit aussi une des scènes les plus nulles jamais filmées.

J’ai peine à le croire mais Street Fighter : Legend of Chun Li fait passer le film avec Jean-Claude Van Damme au rang d’œuvre majeure du cinéma d’action.

M.Raoul Julia, un mot ?

Departures

Aug 18th

Quand on s’assoie devant Departures, oscar du film étranger et nippon de surcroit, on se dit que le cinéma nippon va balancer du petit bois, qu’on va voir ce qu’on va voir. Et en cela, on n’est pas déçu. Okuribito, in v.o, est un proto-film japonais comme on n’en faisait plus, réutilisant une partie des éléments qui font le succès de ce genre si spécial qu’on appelle « Film à Oscars ». Il faut que ce soit un tire-larmes, tout en étant optimalement consensuel. Special move ici, une première scène incroyable. Le cahier des charges est rempli, et c’est peut-être ce côté méthodique dans la recette qui lui donne un arrière-goût pesant.

String Fellow (on l’appelera ainsi) est un violoncelliste qui se retrouve au chomedu, sans doute à cause d’internet qui casse le business des concerts. Avec sa femme Cathlyn (joué par la nana de Hanabi, même acting crispant, 15 ans plus tard), il part vivre dans le village de son enfance où il retrouve du taff’ grâce à Dominic Santini, un vieux bourru mais à qui on ne la fait pas. Son rôle : assistant embaumeur funéraire. Metteur en bière. Il devra préparer les morts selon des rites très spécifiques, tout en affrontant les quandiraton des gens. Là-bas, toucher un mort, “ça porte malheur”, c’est un métier déshonorant etc.

Le côté tire-larmes est évident : la mort, qui ne l’a jamais rencontré, ici, là, dans sa famille, ses amis, tristesse, mélancolie, temps qui passe, tutti quanti. Et ça marche. Méthodiquement, le film vous arrache des larmes, ça renifle dans la salle parce que tout le monde s’y retrouve, alors qu’il parait évident que tous les vieux apparaissant à l’écran sont susceptibles d’y passer, pour démontrer qu’un jour, on va avoir besoin de ce type de travailleurs.

Et même qu’à un moment, comme dans le générique de Supercopter, le String Fellow japonais joue du violoncelle en plein air. Comme un poseur. Departures, c’est ça, pas mal dans la pose. Flm à Oscars, donc. Un peu comme les restos estampillés Flo’ :pas réellement surpris mais prestation millimétrée dans son assiette.

Dans les dents ! Maxi Best of

Aug 5th

Les comics reviennent sur Robotics. Aléatoirement, une pile sera examinée, selon mon humeur. N’importe quel connaisseur dirait que c’est le mauvais moment de parler des X Titles. Y’a quelques semaines, le mec peu assidu devait se farcir Astonishing X-Men, Dark Reign Avengers Uncanny X-Men Utopia 1, Dark Wolverine 75, Wolverine First Class 16, Wolverine Noir 3 de 4, Wolverine Weapon X 3, X Factor, X-Force et X-Men Forever 3. Et si les trois titres réguliers où l’on voit Wolverine ne lui suffisent pas, il reste encore New Avengers et le fils de Wolverine dans Dark Avengers. Le tout la même semaine. C’était risible avant, c’est maintenant ridicule. Depuis il y a encore Dark X-Men qui est venu s’ajouter à ce capharnaüm. Mais après ce Maxi Best of, tu seras incollable.

Malgré un logo moche, Utopia X, le crossover Dark Avengers/ Uncanny X-Men, commence pas mal si on a un cerveau branché sur la simplicité du tout début des années 90. Mais pour mieux comprendre ce qui s’y passe, un peu de background est indispensable. Get set.

Les X-Men ont lourdé Xavier depuis quelques années. Comme ça. Il y a comme une ambiance d’UMP en plein post-chiraquisme qui pèse sur les X-Men. Le groupe qu’il a formé ne veut plus entendre parler de lui et Cyclops a pris la direction des opérations. Ils sont allés s’installer à San Francisco, métaphore « mutant pride », avec sans doute moins d’impôts locaux et tout. Au passage, clever move, ils ont récupéré Northstar comme vitrine gay. Un arc sur deux, on se tape Greg Land qui dessine tous le monde grâce à des .jpg de site de cul. Résultat, des gueules interchangeables, souriantes façon ultrabright, méga crispant. Le reste du temps, c’est mieux.

Pendant ce temps, de l’autre côté du pays, Norman Osborn contrôle H.A.M.M.E.R, ex-S.H.I.E.L.D. Tout le monde semble avoir oublié qu’il a été plusieurs fois en taule, qu’il a tabassé son fils, ses meufs. Non que dalle depuis tout le monde le considère comme le sauveur de la Terre face à la crapulerie extra-terrestre. Pire qu’un Balkany : plus c’est gros et plus ça passe. On lui a filé la clef des Supercopters, des Superflics, et il s’est même bricolé une armure bleu blanc rouge. Plus royaliste que le roi. Il dirige les Avengers (qu’on appelle aussi Dark pour ne pas les confondre avec les « new » et les « Mighty »). En fait, son équipe est composée de vilains déguisés. Bullseye fait Hawkeye, Venom se fait passer pour Spider-Man et c’est Daken, le fils de Logan, qui fait Wolverine en costard marron.

Comme il a un peu de temps devant lui, il monte ses propres X-Men, suivant ses méthodes zarbi. Wolverine junior, encore. Emma Frost. Dark Beast. Cloak & Dagger etc. Il pratique l’ouverture pour déstabiliser l’opposition.

Après quelques émeutes à S.F, il décide d’intervenir et d’affronter Cyclops dans « sa » ville. Il vient d’ailleurs à sa rencontre pour lui lancer un ultimatum. En jet pack. Tout le setup est très étrange. D’abord, comment rendre crédible une émeute de mutants alors qu’il y en a, allez quoi, 300 dans le monde ? Même la haine pour une minorité de gens de 300 gus, ça parait abusé. Mais bon admettons, c’est un prétexte à la baston. Mais globalement toute l’idée d’Osborn qui dirige le monde Marvel dans une grande conspiration globale ne tient pas « à notre époque ». Il y a un an encore, c’était Bush et une Maison Blanche comateuse. Depuis Obama, le complot a pris du plomb dans l’aile.

Ça, ça marche pas.

Bon, là, c’est du militantisme…

Là, c’est non, mais par principe.

Houla…

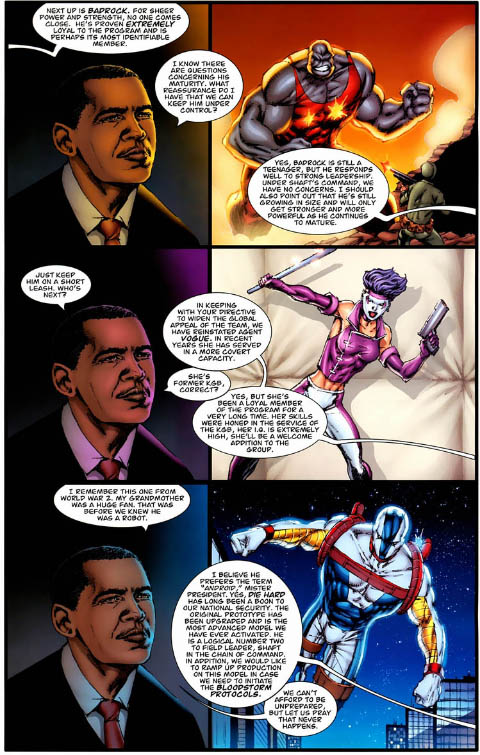

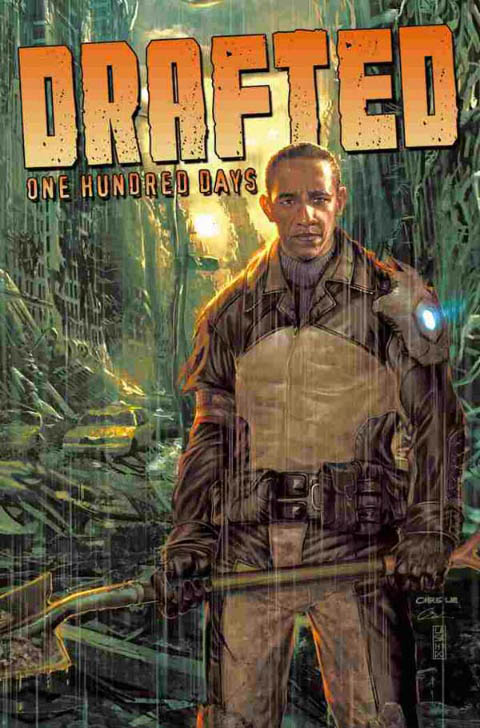

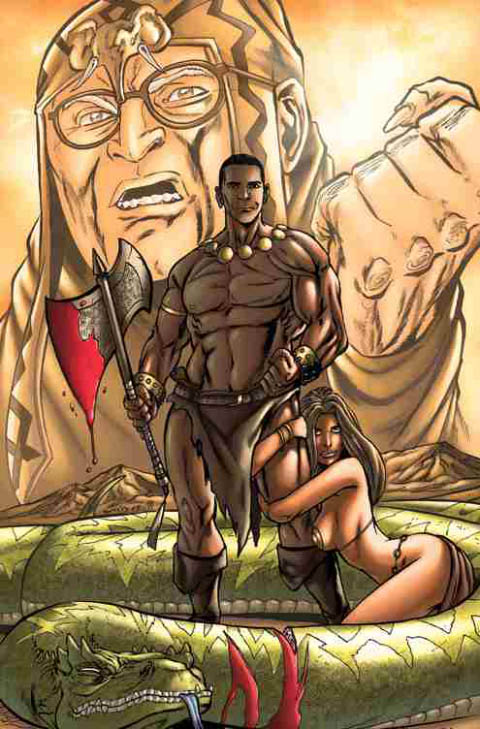

On a Obama en Conan, guerrier du cosmos, mercenaire justicier, toute la propagande folle marche.

Dans Dark X-Men, Osborn montre les tofs de sélection d’Avengers à Obama (véridique). Pas possib’. Mais bon, baston écrite par Matt Fraction, on dit pourquoi pas. Comme d’habitude avec les crossovers, il faut lire uniquement le titre central et laisser les spinoffs dans les bacs. Dans le genre piège à gogo, dans le premier numéro de Dark X-Men, Osborn vient demander à Namor de devenir membre de son équipe. Sous la douche. Sur une dizaine de page. On a un mec en costard qui parle à un mec à oilpé sous la douche. Non. Mais Cyclops en jet-pack, oui.

Un autre truc à savoir sur les titres X, c’est que Wolverine dirige un groupe commando, X-Force. Du jamais vu, un nom pareil. Mastermindé par Cyclops dans le plus grand secret (même de sa White Queen de femme, il est balaise), cette équipe tue en scred’ les ennemis de la race mutante. Ce qui est assez débile, c’est que Wolverine, même en costume noir, il est assez reconnaissable. Tu vois un mec avec un casque atypique en pointes, 3 griffes à chaque main, y’a peu de chance que ce soit Satan Petit Cœur.

A ses côté, Wolverine a choisi d’avoir sa fille, rien à voir avec le faux Wolverine d’avant. Il a aussi un Thunderbird encore vivant, d’autres gus nuls ainsi qu’Angel qui redevient parfois Archangel quand il s’énerve. Jamais compris pourquoi. Mais en même temps, X-Force est assez fumeux et le dessin grim & gritty le rend parfois illisible. L’épilogue de Messiah War, un crossover Cable / X-Force se termine façon congrès de Rennes, sur pas grand chose.

Road Runner dans le monde X, c’est Cable & Bishop.

Cable avec la fille messie qu’il a adopté partent dans le futur. Ils sont poursuivis par un Bishop complètement nutso qui veut les zigouiller parce qu’il est convaincu que c’est la gosse qui va foutre en l’air son continuum à lui. Ouf. Et Bishop joue le coyote : il se fait défoncer à chaque fois. Il perd un bras au tout début, puis un œil récemment. Puis se chope une grosse cicatrice sur le front ce qui lui file un look de tirelire black. Et à chaque fois il continue. Un vrai show SM à la Preacher. But i disgress.

L’autre élément, beaucoup plus cool par contre, mais dans Uncanny, c’est Beast qui a monté le X Club, une assos’ de scientifiques mutants, histoire de trouver un remède face à l’extinction des mutants. Il regroupe Yuriko Takiguchi (un ingénieur en robot tueur de Godzilla), Madison Jeffries (ancien membre d’Alpha Flight, remember Box !), Kavita Rao (la fille) et Doctor Nemesis, l’inventeur du premier Human Torch période WWII, qui était en train de chasser, off the radar, des super-scientifiques nazis planqués au Brésil. Le positionnement marketing de ce mec est sans doute ce qu’il y a de plus Airwolf au monde. Répétons-le ensemble: « savant chasseur de super-scientifiques nazis ». Le X Club voyage même dans le temps pour récupérer de l’ADN important pour leur recherche, un chouette stand alone.

Mais le deuxième X title alors ? New X-Men est devenu X-Men Legacy, un comics road movie où Xavier, semi-amnésique, retourne voir ses anciens camarades pour comprendre qui il est. C’est assez lent (hé, le mec était en chaise roulante y’a même pas quelques années, faut pas trop lui en demander) et bourré de détails hallucinants qui feront vibrer le cœur des fans de continuité. Mais globalement, c’est assez ennuyeux. Les ventes ont chuté et Legacy va commencer un nouvel arc avec Rogue qui va partir à « la recherche d’elle-même ». Player fun 40%.

X-Factor continue son chemin, en se positionnant un peu sur le créneau Tarantino du monde X. Personnages à la limite de l’alter-universalisme tirés de la liste des « que sont-ils devenu », avec des références obscures, des dialogues habiles qui essayent de rappeler aux gens que c’est clever, avec des situations cocasses à la limite de l’absurde. Rictor, le mec retrouve Shatterstar, le perso type des années 90 et lui roule une galoche. Roooh. Syrin donne naissance au fils de Madrox qui est en fait un de ces duplicatas. A peine venu au monde, le marmot est réabsorbé par Madrox sous les yeux horrifiés de ces coéquipiers. Yuck. Malgré la Shock value de cette mort à la limite du malsain, on a du mal à comprendre où va ce titre qui présente des mutants de seconde catégorie qui vont à droite à gauche et qui… bah font « des trucs » en droppant des vannes.

Même New Mutants a plus de raison d’être : il s’agit d’une mini-série pilote qui pourrait devenir un ongoing si ca marche. Son concept est un peu bancal : les nouveaux mutants des années du début des années 80 se réunissent pour aider des potes en danger. Pas si nouveau que ça, les mioches donc. Entre temps, Marvel a sorti un autre nouveau New Mutants, Academy X, puis the New Xmen… Oh et Young Xmen. Marvel a compris qu’un comics avec« ils sont jeunes » comme unique argument n’intéresse personne. Donc ils en ressortent un nouveau. L’argument ici, c’est « ils étaient jeunes et si par chance tu lisais des comics dans les années 80, tu connais les persos ». Ouais ouais…

Mais Wolverine… C’est plus possible là. Pourquoi sortir des trucs comme Wolverine Noir ? Ou même Old Man Logan, un elseworld pas palpitant de Millar qui prenait tellement de temps à se terminer que Marvel a décidé de passer à autre chose. Quelle est encore l’utilité de Wolverine : Origins, à part raconter des histoires cachées de son passé avec des némesis nuls imaginés de nos jours ? Au moins Wolverine First Class raconte des untold stories du milieu des années 80, quand il faisait équipe avec Kitty Pride. Là c’est clair. Dark Wolverine (à partir du numéro 75) nous raconte la vie de Daken, son fils japonais qui a la coupe de cheveux d’Oub, le petit indien à la fin de DBZ. Une page sur deux, il y a une grosse référence à Œdipe Roi, genre pas méga subtil. Enfin, avec ce titre solo, le fiston n’apparait que dans 3 titres réguliers…

Weapon X est devenu son titre solo principal parce que… euuu… Il est bien écrit. Ou plutôt il est conforme à ce qu’on devrait s’attendre au poilu canadien. Pour une raison XY, il se fait chasser dans une forêt amazonienne par des mercenaires armées de griffes laser. Cool. Leurs fusils sont chargés avec des balles capables d’inoculer une trentaine de cancer différent, comme le Polonium made in KGB. « Ca ne le tuera peut-être pas, mais ça le ralentira ». Débilos, ok mais on a le sentiment que c’est le Wolverine le plus cohérent du moment. Dans les dents, précisément.

Faut-il vraiment parler de X-Men Forever ? Bah oui, tant qu’on y est. Début des années 90, Claremont se fait lourder au profit de Jim Lee de X-Men. Lui, qui a tout apporté aux mutants, célébrité, richesse, films, Wi-fi, a fait quelques comebacks amis sans grand succès. Aujourd’hui, Marvel lui offre Forever, qui reprend juste après le combat des X-Men contre Magneto de nonante un. Du coup, le papy se permet un peu tout et n’importe quoi, on est dans un monde doublement imaginaire. Tout est comme figé dans le temps, que ce soit les personnages, les uniformes, les attitudes. Le but de la démarche, c’est de permettre à Claremont de reprendre là où il était resté, juste avant de se faire lourder, et qu’il puisse s’amuser dans ce bac à sable. Dans le principe, c’est pas mal. Qui ne voudrait pas reprendre l’histoire en 2002, là où on a abandonné Lionel Jospin comme des scélérats ? Mais à quoi bon en fait, reprendre les X-Men pile à ce moment, avec Fabian Cortez ou un Nick Fury en costard cravate. Vingt ans quoi. Du coup, ça joue sur des petits détails, sur une shock value que ne peut pas se permettre les titres X habituels, du genre tuer Wolverine, impensable avec sa dizaine de titres et la psychanalyse de ses mômes à assurer.

Oh j’ai failli oublier de parler d’Astonishing X-Men, le « maxi » titre lancé pour Josh Whedon, pour qu’il buffyze les X-Men. Mais Josh, il est parti écrire sa propre série, Dollhouse (regardable à partir d’un certain épisode où brusquement la sauce prend). Ceux qui se retrouvent avec l’eau du bain, c’est Warren Ellis et Bianchi. Bon, les dessins de Bianchi sont jolis et même s’il n’est pas impeccable, il a son pool de fans. Qui aiment donc les jolies images peintes, collées entre elles avec photoshop. C’est une méthode. Ellis, lui, n’a jamais réussi à percer dans le super héroïsme marvelien. En général, il tient un high concept et brade autour, comme pour son Iron Man. Tout commence par un meurtre, le travail d’un mutant artificiel. Ils partent à sa poursuite en Indonésie. Le mec se tue et on découvre qu’il est d’un monde parallèle. Ensuite on se retrouve en Chine, avec plus de mutants artificiels, et puis au final, on déboule sur Forge qui semble avoir pette les plombs. Bref conflit cosmique et euuu…. En fait, on s’en fout. Ce n’est pas très intéressant. On nous vend une invasion de l’espace pour se retrouver avec un Forge fou, à nouveau. Puis explosion façon Michael Bay pour conclure. Bianchi ne s’occupera pas de la suite. On lui préfère Phil Jimenez. Tant mieux.

Bilan des courses dans le X-realm: Uncanny, oui, parfois.

Follow

Follow

Com-Robot