Posts tagged label Airwolf

The Avengers

Apr 20th

J’ai déjà de la peine quand je pense à Avengers. Oui de la tristesse à l’idée de tous ces films qui vont tenter d’essayer maladroitement d’en comprendre la recette, de copier ce petit bijou d’ingéniosité et d’écriture qui défile, bien compact, en deux heures et demie. Et on se demandera alors, devant ces daubes, si c’était bien la peine de nous “Avenger”, si ça valait le coup d’avoir mis la barrière aussi haut si c’était pour retomber aussitôt.

C’est Whedon qui avait soufflé à Bryan Singer les pires répliques de X-Men, celle où les personnages se moquaient d’eux-mêmes. Déjà une raison de se méfier de Joss. Mais les films de X-Men ne fonctionnaient pas vraiment car ils essayaient trop lourdement d’être une métaphore. “Faire passer un message avant tout” n’est certainement pas la raison d’être des Avengers existent. Les X-Men sont des rejets d’une société qu’ils protègent malgré les persécutions qu’ils subissent. Les Fantastic Four est une famille mue par la soif de science et d’exploration. Mais les Avengers, c’est le club le plus fermé de super-héros. Une élite qui ne se réunit pas parce qu’ils s’apprécient mais parce qu’ils sont les seuls capables de sauver le monde, c’est aussi simple que cela (d’ailleurs, semaine prochaine, article sur mon story arc préféré d’Avengers, be there).

Pour être honnête, je lis des comics depuis que j’ai 5 ans, j’en achète toujours chaque semaine et dévoue sans doute un temps bien trop conséquent à leur analyse (genre ça ou ça). Mais même comparé à un storyarc de très bon cru, Avengers tient le coup. Mieux que ça, il se classe en tête de peloton. Sans doute parce qu’il a été fait avec dévotion et soin. Et qu’ils n’ont pas la réussite facile.

Tous les dessinateurs et les auteurs tirent la langue à ce sujet, écrire un “team book” est vraiment compliqué. Dans les Avengers de Whedon, il y a un parti pris clair de la jouer à la Christopher Reeve, c’est à dire en y croyant eux-mêmes. Et ce n’est pas évident d’avoir l’air convaincu quand on affronte une armée lambda en plein New York ou quand Thor tournoie un marteau qui va lui permettre de s’envoler. J’aime autant l’air concerné du soldat Rogers que l’attitude grivoise & débonnaire de Thor à rappeler à chaque phrase qu’il est un dieu. Et Mark Ruffalo est génial, jusque dans son explosion de rage, dans sa manière de composer avec la colère sourde de Banner/Hulk. Et Downey… well, c’est Downey… Mais plus que leur jeu, c’est grâce au script que tout fonctionne. Sans doute parce que Whedon est meilleur pour adapter du Whedon, les one-liners et les punchlines s’enchaînent avec un goût certain pour l’humour décalé. Chacun a sa grande scène d’action pour briller, oui, mais il faut voir comment sont construites les scènes de dialogues…

Loin de temporiser l’action, elles permettent aux personnages de se développer sous forme de “Team Up” de manière parfaitement organique. Chacun aura eu son échange sans que ça paraisse poussif, justifiant du même coup la présence de deux humains entraînés mais résolument “normaux” comme Hawkeye et Black Widow. Il faut laisser de l’espace pour que chacun puisse y exister sans qu’ils se piétinent, sans que cela ne ressemble à un pornfest d’action-figures qui se cassent la gueule en images de synthèse. Hé, les G.I. Joe, regardez bien comment on fait, Avengers est aussi une notice d’explication pour toi et tous les autres. Car c’est bien beau, d’affronter des loustics venus d’une autre dimension, Avengers le comprend bien et ne perd jamais ce rapport au réel indispensable et que j’adore. Comme une simple carcasse de voiture propulsée par un marteau magique asgardien. tout simplement.

Loin de temporiser l’action, elles permettent aux personnages de se développer sous forme de “Team Up” de manière parfaitement organique. Chacun aura eu son échange sans que ça paraisse poussif, justifiant du même coup la présence de deux humains entraînés mais résolument “normaux” comme Hawkeye et Black Widow. Il faut laisser de l’espace pour que chacun puisse y exister sans qu’ils se piétinent, sans que cela ne ressemble à un pornfest d’action-figures qui se cassent la gueule en images de synthèse. Hé, les G.I. Joe, regardez bien comment on fait, Avengers est aussi une notice d’explication pour toi et tous les autres. Car c’est bien beau, d’affronter des loustics venus d’une autre dimension, Avengers le comprend bien et ne perd jamais ce rapport au réel indispensable et que j’adore. Comme une simple carcasse de voiture propulsée par un marteau magique asgardien. tout simplement.

Oui, tu vas hurler lors des scènes d’action, ces clins d’œil appuyés, ces whedonnisme assez géniaux comme cette Scarlett qui assomme 3 mecs en étant attachée à une chaise (et rien que taper ces mots me fait plaisir), et surtout ces purs moment badass qui m’ont fait lâcher quelques “wow” de pur bonheur fanboy aussi surement que la valise de Tony Stark qui se changeait en armure dans Iron Man 2. Non, encore plus badass car Avengers monte en puissance à chaque fois.

Avengers respecte parfaitement le rythme des grandes storylines de ces comics à la Kirby qui t’éclataient des galaxies à chaque page. Le drame super-héros type en trois actes, les combats entre héros car c’est ce que font les héros Marvel puis l’union sacré. Avengers est si bien écrit qu’il va faire la nique à tous ces super-héros modernes, bédé comme ciné, qui vivent dans des bunkers en y faisant de la muscu en attendant le prochain danger. Après le mauvais trailer (Iron Man 2), après la sitcom péplum (Thor), après le blockbuster vintage (Captain America), d’une subtilité purement Silver Age, Whedon leur redonne même cette identité très humaine qu’il faut préserver. Comme pour mieux en refaire des super-héros.

Drive (& Cars 2)

Nov 4th

Comme un western, un peu film de samouraï, beaucoup film des années 70, Michael Mann à fond les manettes et un chouia Cars (mais sans les voitures qui parlent), Drive se devait de me plaire.

Je t’ai déjà dit ici à quel point j’aime ce cinéma américain des années 70, racé, stoïque, aux trajectoires claires. C’est ce que j’aimais dans Cars 1 et n’ai pas vraiment retrouvé dans le 2. Hé ouais tu me vois arriver, je vais te parler d’autre chose avant de passer à Ryan Gosling avec des petits gants de conduite et un blouson griffé scorpion. Ce que je n’avais pas du tout prévu de faire, mais hé, comme ça vient, tant que ça me parait logique.

Cars 2 tente une audace étrange: transformer le héros en faire-valoir pour faire du truck maboul le centre d’intérêt. Et puis un angle James Bondien pour une scène d’ouverture démente. Mais Cars 2 vaut surtout le coup pour un moment sidérant, celle où toute l’écurie se déplace au Japon. 15 minutes les plus exactes que tu pourras jamais voir sur le Japon proche-futur et pré-explosion d’Akira, le genre de montages aux néons que tous les “Toqués de Tokyo” ne pourront jamais retranscrire aussi fidèlement. En déplaçant son intrigue des étendues américaines au mondialisme des courses auto, Cars 2 ne pouvait que diluer son intrigue et faire perdre ce côté 70’s qui en faisait le charme.

Mais puisqu’ici, j’aime essayer de capter ces moments de vérité, prise au fond du puis, mes petits moments d’émotion et de plaisir, Cars 2 fait une minute de vibrant hommage à Paul Newman dont le dernier rôle était précisément Doc Hudson dans Cars first. La scène se décale vers une étagère de trophées, ceux de Doc Hudson dont les radiateurs ont fini par lâcher. Et l’action, d’habitude si dynamique, toujours dans l’humour, se fige. Pixar et John Lasseter adressent là un hommage à Paul, et c’est probablement la micro-scène la plus touchante dans un film cette année. Je ne suis pas certain que les chaînes hertziennes en aient fait autant.

Et 5/5 pour l’hommage. I’m a sucker quand il s’agit des acteurs qui ont disparu. Ernest Borgnine a 94 ans et je sais pas comment je m’en remettrais quand… Anyway…

De Newman, de sa bogossité des années 70, on va passer à Drive (même si le summum de la classe de Newman, c’est plutôt les 60’s… ou 50’s comme disent les filles, pour “une chatte sur un toit brûlant”, toi-même-tu-sais)…

Bizarrement, Drive m’a permis de mieux apprécier certains Western… dont le dernier important n’est autre que Red Dead Redemption… Oui, un de mes jeux préférés de l’année dernière, celui-là même où l’on porte des jeunes filles attachées sur l’épaule… Au début, Marston se présente devant le fort où s’est retranché son Némésis et menace de l’en déloger. Il se fait logiquement aligner comme un lapin. Je trouvais le geste complètement stupide et prévisible, au point d’y voir une faiblesse d’écriture de Red Dead, surtout comparé à l’épilogue tout en justesse et en finesse.

Et pourtant, les cowboys obéissent à une espèce de code quasi-samouraï qui se décline de Red Dead à Ghost Dog, une sorte de confiance en eux et en leur propre démarche, surtout quand il casse les dents d’un méchant qui terrorise une femme innocente. Comme le personnage de Ryan Gosling, confiant, est invincible au volant de sa voiture, la nuit (car finalement il ne foire vraiment qu’en plein jour) alors qu’on ne lui connait pas de nom tout comme le rônin de Yojimbô. Comme dans tout western, il rêve “de se poser” et Carey Mulligan, d’une caresse sur le levier de vitesse lui laisse espérer exactement ça. Mais c’est au volant de sa caisse que Ryan Gosling prend toute la lumière (tellement meilleur acteur que dans l’horripilant Blue Valentine, une prestation qui transformerait presque à jamais en MEME. Et ces feux de croisement qui se reflète sur le pare-choc ou dans le retro, ce plaisir, c’est sans simplement parce que Michael Mann me manque.

Drive serait-il mon Cars 2011 ? Il y a tant de raisons pour moi d’aimer Drive que je pourrais continuer pendant des heures. Un trip qui me donne envie de rouler et de traverser une ville, en long en large, sans jamais chercher de place de stationnement, sentimental sans être émo-bitch, viril comme le petit bruit du frottement des gants en cuir sur le volant. Carré, affûté, racé. Le ciné que j’aime.

Tintin: le secret de la Licorne (VS les Schtroumpfs)

Oct 19th

Le meilleur moment, dans un film d’action, c’est quand un chinois se laisse glisser en donnant des coups de pied. Quand ça arrive, je vibre. Et à un moment, Tintin fait “presque” ça. Ce qui en fait une réussite et le meilleur film 3D non-Pixar since ever. Mais histoire de faire monter le désir de Tintin, on va commencer par son cousin germain franco-belge, les Schtroumpfs, sorti cet été..

Je me souviens d’un webcomic qui dessinait un sinistre businessman faisait caca (littéralement) sur ses souvenirs de gosse. Soit. Le problème, c’est qu’aujourd’hui, il est impossible d’avoir une seule et même voix sur un personnage. J’aime passionnément Batman. Et je sais pertinemment qu’il apparait dans 10 comics par mois, un ou deux dessins animés, parfois un film. Et c’est sans parler des différents jeux. Avec des résultats vraiment inégaux. Faut l’accepter, avec une pensée pour les néo-parents, les tontons et les tatas qui emmènent les petits en se disant qu’il faudra supporter deux heures interminables. Un jour, ces mômes leur revaudront ça. On finit toujours par comprendre ce qu’on inflige à ses parents. Genre, le film Musclor & She-Ra au ciné, j’essaye encore de me faire pardonner.

La version Hanna Barbera était déjà une adaptation un peu libérale de la bédé (quoique le studio a quand même fait un épisode basé sur Le Schtroumpfissime, le meilleur album, le plus sensible. Mais last time I checked, Gargamel y avait un apprenti du nom de Scrupule.

Le film reprend grosso modo la trame d’un Alvin & les Chipmunks (…) où les Schtroumpfs vont se retrouver téléportés par accident à New York, poursuivi par un Gargamel en feu, incarné par un mec qui donne tout ce qu’il a, à la manière d’un Franck Dubosc.

Non, the Smurfs n’est pas la pire adaptation de l’humanité, elle reprend même plutôt bien l’esprit de la version Hanna Barbera. En l’occurrence, c’est même assez touchant de voir autant de talents (genre Neil Patrick Harris) se débattent pour que le film tienne un peu la route. La manière dont est présenté le Grand Schtroumpf montre qu’ils se sont quand même posés quelques questions quand au fonctionnement de la bédé et puis la scène de fin est même assez habile, quand tous les Schtroumpfs luttent à l’unisson.

Le méta, inévitable pour un film qui passe du pays des Schtroumpfs à New York est la touche bizarre. Et je parle d’un film avec des lutins bleus qui se baladent à Central Park. Gargamel qui, par exemple, demande au spectateur “si ce n’est pas bizarre, un village avec 99 garçons et une fille” est à ranger au rang des phrases de trop, tandis que Neil Patrick Harris s’interroge gravement: les Schtroumpfs naissent-ils avec leur talent et donc leur nom, ou bien est-ce qu’on leur donne un nom quand on finit par trouver leur particularité ? La chanson des Schtroumpfs devient en elle même un gag car trop prise de tête.

La vraie trouvaille, bien méta elle aussi, c’est le “Schtroumpf Narrateur” qui commente littéralement le début et la fin de l’histoire. Quelle idée de génie…

Ca sera un

The Smurfs essaye trop d’être kawaii au lieu d’être rigolo et astucieux mais ce n’est clairement pas la daube forcément condamné d’avance.

J’aurai bien placé une spéciale pour l’élève Ducobu (vu aussi, adapt 100% française par contre) mais ça attendra. Remember, Adèle Blanc-sec. Autre planète, autre parti pris.

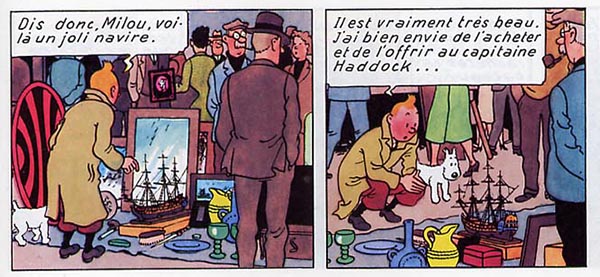

Tintin, le film de Steven Spielberg a choisi de ne pas choisir. L’historie commence bien à Bruxelles “il y a quelques années”, où tout s’enchaine à la découverte à une brocante d’un modèle réduit d’une Licorne. Certes, Tintin ne l’offre pas à Haddock dans ce pur acte de bromance car, hé, il ne le connait pas encore, son Archibald Haddock.

On aurait pu croire que Hergé et Spielberg (le producteur de Transformers, celui qui nous a abandonné avec Indy IV, “tu sais le film qui n’existe pas”), ça allait être un clash, genre Two Worlds collide. Pas du tout. Tintin : le secret de la Licorne absorbe complètement les albums de Tintin, son design mais aussi son héritage sans aucun droit d’inventaire. Pas de téléphone portable, pas d’internet, un monde désormais rétro où roulent encore des side-cars.

La ligne claire est carrément sublimée par le mouvement de la 3D. Que l’action ralentisse lors de la géniale scène de traversée du désert (“Le Crabe aux pinces d’or”, un de mes 3 albums préférés a été complètement dénoyauté pour s’adapter à la structure “du Secret”) ou quand elle accèlère d’un coup de flashback fluide et alcoolisé de Haddock, la CG transcende complètement ce qu’on a pu voir dans les différents trailers. Il n’y a guère que l’ultime clash contre ce némésis réinventé pour l’occasion qui trahit le besoin (et la necessité) de construire un climax à l’hollywoodienne. Tant pis.

Il faut que je te parle de cette scène d’action. LA scène du film. Le secret de la licorne devient vraiment génial quand il sort carrément du carcan de l’original pour se faire l’écho des courses poursuites d’Indiana Jones. Tintin est le roublard, Haddock est le novice, le Henry Jones Sr, celui qui tire à l’envers quand tu lui donnes un gun ou un bazooka. Tu le sais sans doute, j’ai vu tous les actionners de l’été et le sujet me passionne. Mais Tintin a, sans plaisanter, la plus belle scène d’action de l’année. Hergé n’y aurait rien renié, lui qui savait faire des planches au dynamisme de maboul quand il s’agissait de représenter le chaos. Je crois que cela se joue dans la trajectoire des personnages qui donne une vraie sensation de fluidité qui m’évoque, dans ses meilleurs passages, des films vénères comme Time & Tide. D’où les chinois qui glissent sur le sol.

En voyant Final Fantasy Spirit Within, je m’étais dit “pourquoi s’emmerder avec des acteurs quand on peut utiliser leur apparence, figée dans le temps comme le meilleur botox. 10 ans plus tard, cette démo a fait renaître l’envie de voir un Indy IV contre des nazis, tout en CG. En plus je suis certain que Harrison Ford est devenu trop relou, un peu comme Bacri, à jouer le grincheux toute sa vie. Enfin, j’imagine, mais le problème ne se posera pas avec un modèle 3D.

Oublié Indiana Jones IV (qui n’a pas existé, on est tous d’accord). Big up Tintin, tu as donné l’occasion à Spielberg de mouiller le maillot à nouveau, de signer son meilleur film d’aventure de Spielberg depuis la Dernière Croisade. On en avait bien besoin, là, maintenant.

Summer of Sorrow: ciné tristesse

Jul 23rd

Il fait moche, hein, pas vrai ? Mais si, tout le monde le dit. En plus, le métro reste infesté de cons alors qu’ils étaient tous supposés partir en vacances. Et ton bouiboui chinois qui te faisait ton riz Loc-Lac qui ferme en juillet. Et les hausses du gaz, de l’essence, de l’électricité et du Tropicana Pure Premium… Rassure-toi, le crash financier que tout le monde prédit pour septembre arrive à grand pas pour niquer tes espoirs de retraite.

Je sais tout ça. C’est pour ça que je pense avec une sélection tristesse pour égayer ton été. Robotics ne se consacre pas qu’à la fête des blockbusters de l’été de l’amour. Alors accroche-toi, tu vas te prendre du désespoir massif en uppercut dans la mâchoire.

J’ai rencontré le diable est sans doute le film le plus gai de cette sélection. Kim Jee-woon est un peu le second couteau du cinéma coréen. Il fait un peu les mêmes films que ses copains mais toujours en moins bien. Dans le genre, A bittersweet life avait à peu près autant de mordant que le gauchisme de Michel Sardou. Alors, après le film de mafieux, après le film de genre (le bon, la brute, le cinglé, méga bof), il décide de faire son Old Boy. Et tant qu’à copier, tu prends le même acteur (Choi Min-sik, génial). Ce dernier joue le rôle d’un psychopathe sordide qui découpe ses victimes. Et un jour, il fait un meurtre de trop, la petite amie d’un agent secret (Lee Byung-Hun).

Il décide alors de se venger. A chaque fois que Choi va essayer de remettre ça, l’agent secret (qui lui a fait avaler un émetteur gps) débarque et le torture chaque fois un peu plus. Avec une sensibilité toute Old Boyienne et ce stamina purement coréen (les mecs sont immortels jusqu’au générique final, même si tu les transperces avec un marteau piqueur).

On lit, ici et là, que le cinéma coréen traverse une mauvaise passe, que son âge d’or s’est terminé avec la fin des quotas de films nationaux. Que, du coup, les studios ne prennent plus de risques, laissent moins de liberté aux artistes. Et puis faut-bien-les-comprendre, ils sortent d’une dictature, alors ils ont flambé toute leur énergie.

Chacun de ces arguments est recevable. Le problème, c’est que pour étayer la moindre thèse, on vous sort Old Boy comme si le ciné us s’était arrêté à Sin City. Puis on vous parle de “J’ai rencontré le diable”. Trop facile.

Il repose sur une idée simple et sadique : le vengeur devient carrément un psychopathe. Qui est vraiment le diable du titre, c’est l’ambigüité, la seule, de cette espèce de torture-porn pas très subtil ni très intelligent mais glauque à souhait quand il ne provoque pas des rires nerveux de part sa grotesquerie, soit sa propre limite. Idéal pour amorcer cette sélection “Summer of marasme”.

Bon, je triche. La dernière piste (Meek’s cutoff en v.o) n’est pas siiii triste que ça. Alors, c’est vrai, dans ce road movie période conquête de l’ouest, on ne communique pas trop. On se déteste presque en avançant doucement à travers les USA. Evidemment, on déteste aussi les indiens. Et au milieu de tout ça, Michelle Williams. Que j’aime beaucoup mais tu peux être sur que si elle est dans le film, c’est la garantie d’une ambiance sinistre. Le parti pris, c’est de filmer ce périple et ses plaines arides et désertiques comme un huis clos, à l’image de son format 1.33 assez rare au cinéma et qui donne à la fois le sentiment de cadrer le ciel et de se sentir à l’étroit. Kelly Reichardt avait déjà réussi son coup avec Old Joy (les retrouvailles déprimantes entre deux potes du collège que tout sépare aujourd’hui mais qui partent faire du trekking ensemble alors qui ne se parleront quasiment pas pendant tout le fucking film, une anti-bromance silencieuse), elle refait à peu près le même tour de passe-passe en rajoutant un indien comme menace mais aussi, c’est le paradoxe du film, comme mince espoir du cortège lancinant. Pas triste per see, mais vraiment pas réjouissant.

Blue Valentine est encore un film qui pue la tristesse car, hé, Michelle Willams joue encore dedans. Elle est super, d’ailleurs, tout en sinistrose et retenue, devant un Ryan Gosling en mode roue libre actor’s studio qui en fait des tonnes. Et que voilà-t’y-pas que quand je ne casse pas la gueule à un mec, je joue du ukulélé, et puis hé, je menace de me suicider si tu me fais du boudin. Le sur-jeu a trouvé son nouveau maître, épaulé par une crédibilité indy us sur laquelle viennent se coller les macarons Sundance.

Le couple se dissout d’ailleurs dans une machine fatigante du film indé lambda américain qui se regarde filmer deux phases de la vie de ses personnages. La rencontre (jeune) et le divorce (ils sont vieillis, Gosling est grimé en chauve etc). La chose qui fonctionne le mieux, c’est que les deux acteurs sont tellement self-concious de leur propre performance qu’ils s’étouffent mutuellement, exactement l’objet de Blue Valentine Mais franchement, si tu veux de la tristesse, que ce soit celui-là ou un autre de ces films labels Sundance… Comme on dit en Russie, “c’est comme la poussière : y’en a tant que tu veux”.

Une Séparation est sans doute un des meilleurs films que j’ai vu cette année. Et pourtant, ce n’est pas le plus triste. Attention pitch anxiogène qui va te faire préférer le film de torture coréen : Alors qu’il est sur le point de se séparer de sa femme, Nader engage une aide-soignante (un peu pieuse) pour se charger de son père qui a Alzheimer. Malheureusement, grosse embrouille, il la vire. Malheureusement pour lui, dans la panique, l’aide-soignante, enceinte, fait une fausse couche. Le voilà inculpé de meurtre et menacé par le mari endeuillé. Il lui reste encore sa fille comme soutien indéfectible au dépend de son ex, mais est-ce que ça suffira à convaincre la justice iranienne. Guerre de classe, société stratifiée, une Séparation, c’est une lutte sociale en plus d’un drame sentimental.

Je me souviens avoir lu quelque part un mec se réjouir (et l’écrire quelque part sur internet, tant qu’à faire) sur l’air de “ralalalah tout ce qu’ils ont pris, les Ayatollah”. Une Séparation est bien plus que ça. Il est très dur d’écrire des personnages sans les rabaisser à leur statut et pourtant Asghar Farhadi y arrive avec une classe inouïe, une vraie passion pour son sujet. Evidemment, tous sont pris dans un engrenage assez horrible où la situation ne fait qu’empirer à chaque instant. Et puis pour combler le quota sadness, l’autre enjeu du film, c’est la fille qui finit, elle aussi, par se séparer. Pour schématiser, Une Séparation, c’est le Se7en du divorce.

Et maintenant passons au summum de la tristesse. Plus que la mort de bébé-chiots. Plus cracra que tous les films de cette sélection du désespoir. Arirang est (je crois) une expérience inédite dans l’histoire du cinéma puisque le réalisateur Kim Ki-duk y met en scène sa propre descente aux enfers.

Oui, c’est bien le Kim Ki-duk, le réalisateur star des festivals, le mec à la quinzaine de film (dont parfois plusieurs par an). Le mec de Locataires, de Printemps, été, automne hiver, de Coast Guard… Le marginal, l’autodidacte, l’exacerbé. Mais où était-il passé depuis 4 ans ?

On a la réponse avec cet Arirang, une œuvre autobiographique qui n’est pas du pipo contrairement à I’m Still Here. Au cours d’un de ses tournages, son actrice principale manque de se suicider. Grave trauma, sens confucéen des responsabilités. Kim sombre. Littéralement. Il se retire du monde du cinéma et part vivre comme un clodo dans une cabane quelque part dans la cambrousse reculée de Sud-Corée.

Il se laisse aller, devient littéralement loqueteux (prends ça, espèce de performer de Joaquin Phoenix), et se filme lui-même en DV durant 4 ans. Il chante son malheur (la fameuse chanson Arirrang) et commente sa vie qui dérape. Le matin en faisant fondre la glace, le soir en filant des coups dans son groupe électrogène qui alimente son pc, seul contact avec le monde extérieur. Il va finir par se bricoler un flingue. Va-t-il s’en mettre une avant le staff roll ? On sait bien que non, du coup, cette espèce de chantage au suicide diminue la portée du film mais pas son intrinsèque tristesse. Alors que ce genre de démarche fleure un peu l’égo-pipo-toxico, Kim Ki-duk arrive bien à faire sentir son extrême détresse, même à ceux qui n’ont aucune idée de ce qu’est la vraie dépression. Il souffre abominablement durant deux heures, nous rendant témoin de la torture qu’il subit, en mode full frontal. Rarement a-t-on vu quelqu’un d’aussi triste dans un auto-documentaire.

Sans une pointe d’humour, pathétique, Arirang est le film indispensable d’une bonne sinistrose, un symbole crépusculaire du ciné coréen actuel. Prix Un certain Regard à Cannes 2011, sa sortie en salles n’est pas encore programmé en France. Mais je suis persuadé qu’un distributeur a flairé le bon coup, le nez sous la bruine de juillet.

Et je vous fait grâce de Melancholia. Allez, les aminches : enjoy.

The Fighter

Mar 17th

“The only place I get hurt is out there” nous lançait Randy, les yeux perdus, le catcheur déchu de The Wrestler, en remontant une dernière fois sur le ring. Aronofsky a décidé de franchiser la souffrance humaine du lutteur, caméra au poing. En n’oubliant pas cette morale immortelle propre à Rocky, que rien ne peut te frapper plus fort que la vie. So fucking true.

Cette année, on a déjà eu petite Natalie Portman tuméfiée dans Black Swan, et maintenant Fighter. Sauf que Darren ne fait que le produire, laissant David O.Russel (Huckabees, les rois du désert) s’engouffrer dans une voie quasi documentaire sur la vie de Micky Ward, un boxeur IRL qui s’est fait un parcours balboesque, jusque dans le tissu social.

Evidemment, c’est based on a true story comme 90% des films qui sortent cette année (à part peut-être Thor et Captain America où le doute est permis). Mais c’est peut-être un des films de l’année.

D’accord, il y a Christian Bale, oscarisé, qui dégomme tout en ex-boxeur qui revit toujours le match de sa life mais qui a fini par sombrer dans la came. C’est le Bale show à plein tube, à la frontière de la folie désarticulée et l’Actor’s Studio à l’ancienne, comme s’il était en compet’ avec Daniel Day Lewis dans celui qui plongera le plus profondément dans la psyché de son personnage. Il est génial, il est objectivement foudroyant mais ce n’est pas lui le héros.

Son petit frère, Micky Ward, joué par Mark Wahlberg, vit dans l’ombre de ce grand frère empoisonnant, essayant de boxer comme il peut sur des conseils parfois peu avisés de ce toxico, tout en étant managé par une mère castratrice et une famille étouffante comme seul Clint Eastwood aurait osé nous la montrer. Remember Million Dollar Baby. Seulement, ici, la famille n’est pas parachuté à la fin pour faire un laïus de droite sur ces connards “qui pompent nos allocs” (hé, c’est réac-Clint, hein). La tribu étouffante en pur produit du bidonville riquain nous est ici livrée en pack, dès le début, sans jugement de valeur. Micky va devoir couper les ponts avec ce qui l’empoisonne pour quitter son statut de loser déprimé s’il veut entendre un jour son propre Training Montage.

Il y a dès le début de The Fighter, une scène absolument fantastique. Micky Ward, plusieurs défaites consécutives, toujours effacé, suit son frère dans un bar. Il y rencontre Charlene (Amy Adams, sublime), cette rouquine. Tout le setup du film tiendrait presque dans cette scène. Mais comme dans le récent Jewish Connection, alors que The Fighter passe son temps à lorgner vers le docu, c’est dans une scène de fiction pure que le film devient flamboyant. Ce Mark Wahlberg cristallin qui drague avec ses moyens, avec la boxe comme seul langage, pour essayer de lui faire lâcher son 06, est sans doute une des plus émouvantes séquences de séduction depuis… Rocky 1 quand Sly dodelinait pour amadouer Adrianne, avec juste une inversion des rôles.

The Fighter est long car il prend son temps pour faire monter l’adrénaline. On ne compile pas l’impact et le drama de Rocky 1&2 en une heure et demie. C’est le même combat. Finalement, la morale des films de boxe sera toujours la même. Les héros larger than life de The Fighter n’existent pas pour les coups qu’ils donnent. Au contraire. Pour eux, l’important c’est de savoir encaisser, pour toujours se relever.

Com-Robot